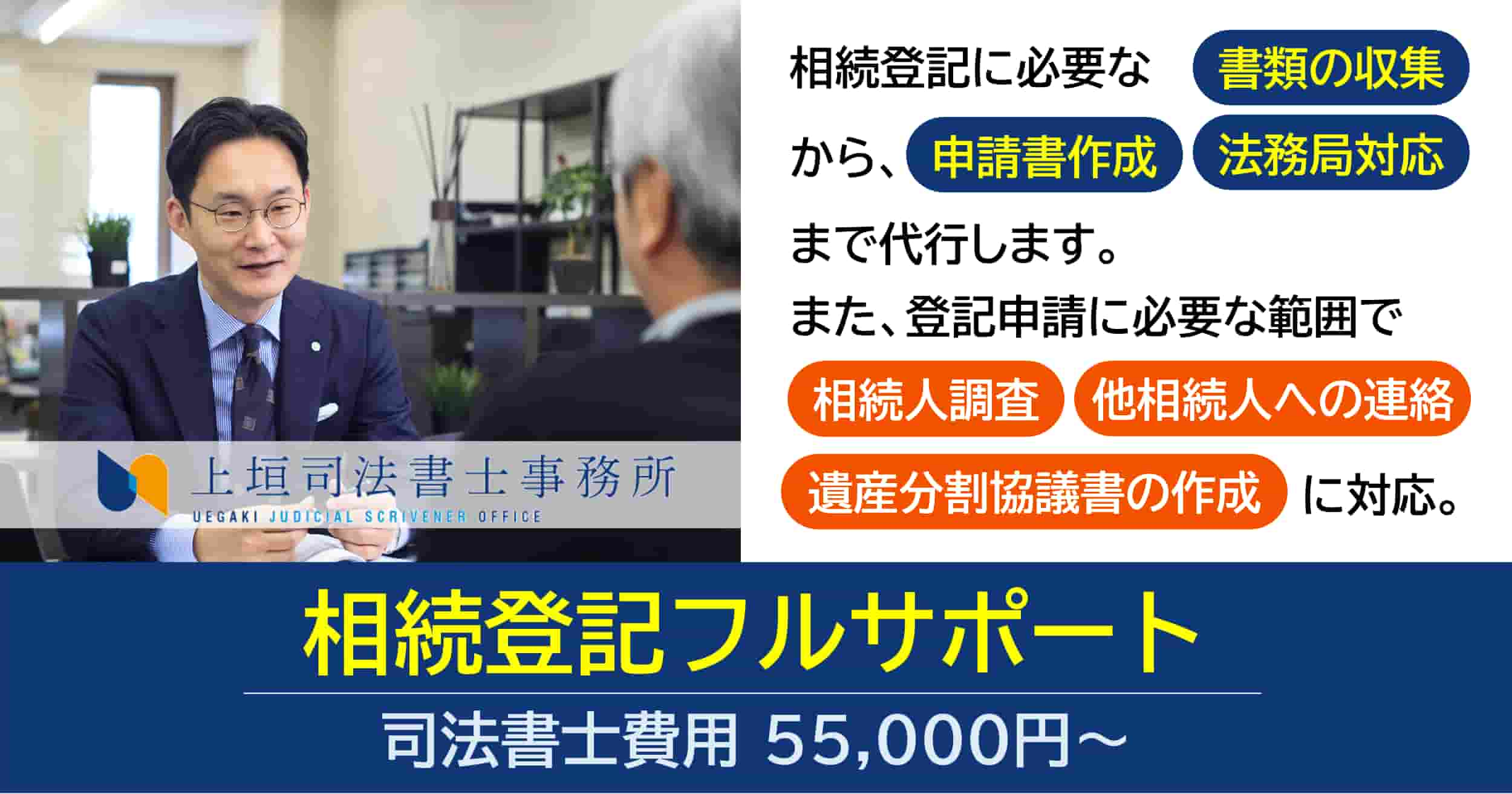

相続登記の代行を依頼する前に押さえておきたい基礎知識│相続登記フルサポートの案内

登記手続

執筆者 司法書士 上垣 直弘

- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号

- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

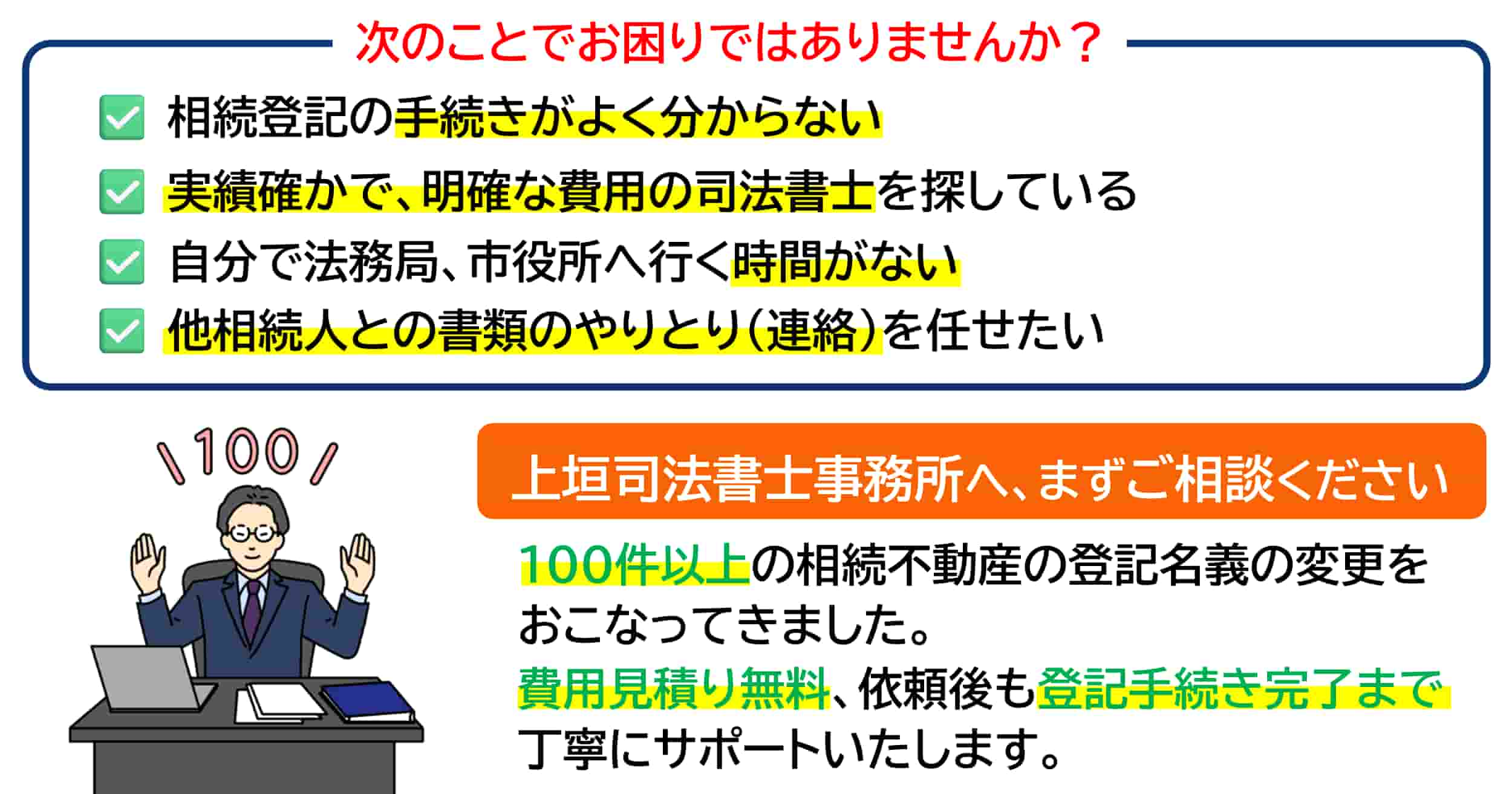

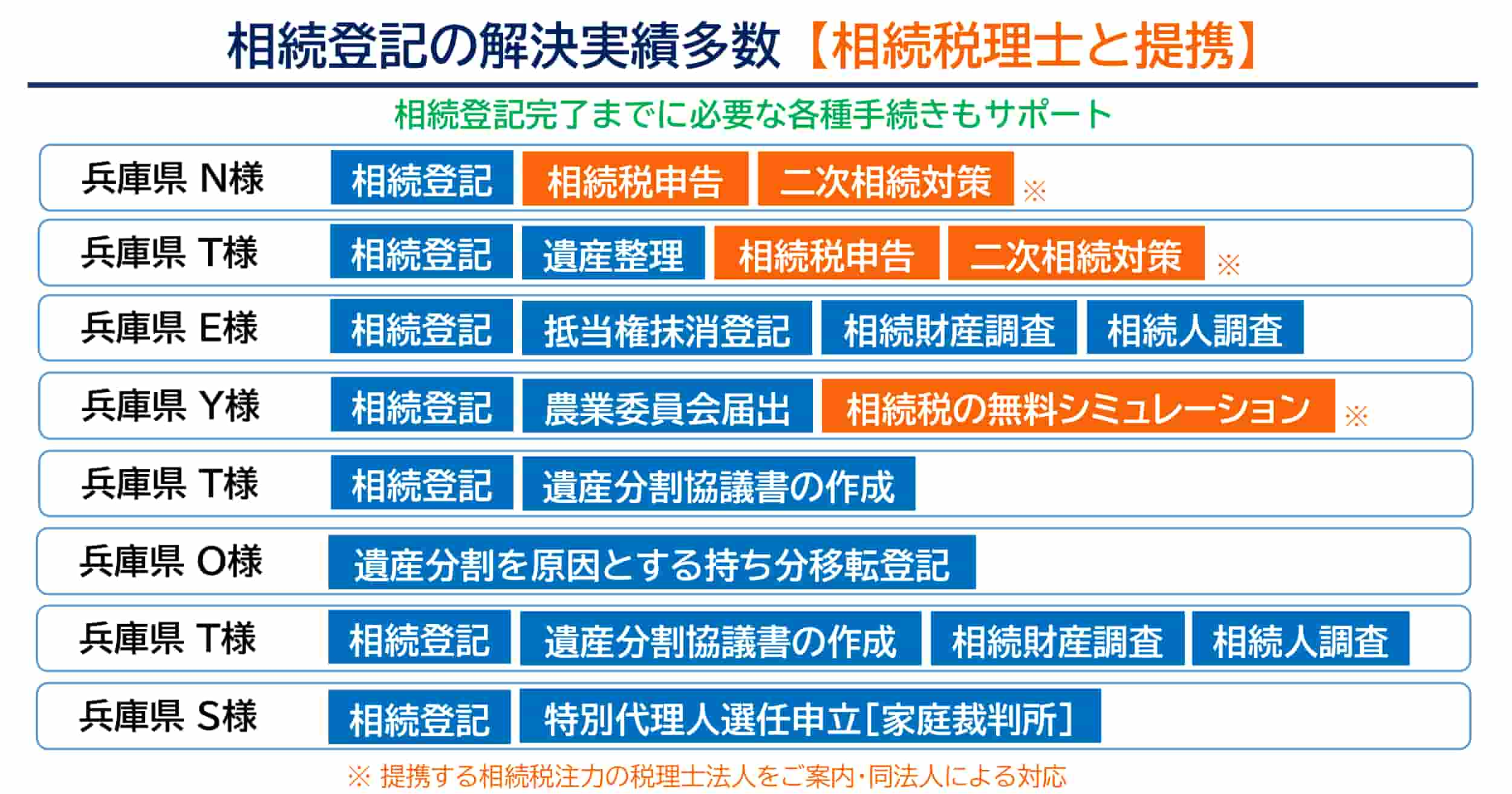

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

目次 [ 開閉 ]

相続登記の代行を依頼する前に押さえておきたい基礎知識

相続登記は、相続によって取得した不動産の名義を正しく変更するために欠かせない手続きです。

特に2024年4月以降は相続登記が義務化され、期限内に行わなかった場合に過料(罰金)が科される可能性があるため、早めの対応が望まれます。

相続登記を放置してしまうと、将来的な売却や活用にも制限がかかることがある点に注意が必要です。

加えて、相続登記に関わる手続きは複雑な戸籍の収集や固定資産税評価証明書の取得など、多岐にわたる書類の準備が必要です。

自力で進めることもできますが、不備があると申請が受理されない場合や、後々に紛争が生じるリスクを高める恐れがあります。

登記手続きのプロである司法書士に相談することで、ミスの少ないスムーズな相続不動産の名義変更を実現できるでしょう。

本記事では、相続登記の義務化や放置リスクの解説をはじめ、相続手続きの代行を依頼できる専門家の種類や報酬相場、メリット・デメリットについて総合的に紹介します。

自分でおこなう方法と専門家へ依頼する場合の違いを理解し、どのように手続きを進めるかを検討する際の参考にしてください。

参考記事

- 不動産の相続。基礎知識から相続登記手続きまで徹底解説 相続財産に不動産が含まれる場合における、相続手続きについて司法書士が解説しています。

1.相続登記の義務化と背景

2024年4月から相続登記が義務化された背景は、簡単に言えば「相続登記がおこなわれないことで所有者不明の土地が増えてしまった」ためです。

参照記事

- 相続登記の義務化の経緯・背景(令和6年4月1日より実施)

令和6年から義務化された相続登記について、義務化された背景を解説しています。

相続した不動産の名義変更を後回しにすると、相続人が増えて権利関係が複雑化し、地方公共団体の公共事業のための用地取得や、民間の土地取引や土地利用に支障をきたす恐れがあります。

こうした事態を防ぐために、国は相続登記を義務化し、必要な期間内に手続きを行わなかった場合に過料を科す方針を打ち出しました。

結果として、不動産の管理や利活用が円滑に進むよう、法律上も早期の登記手続きが強く求められています。

1-1.相続登記の義務違反と罰則

法律で定められた期限内に相続登記をおこなわない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため、特に相続が発生したらすみやかに登記をおこなうことが重要です。

参照記事

- 相続登記義務に違反したらどうなる?(令和6年4月1日以降、罰則あり)

相続登記義務に違反した場合、罰則を受ける可能性があります。どういったケースに罰則を受けるのか、相続登記ができない場合の罰則を回避する方法についても解説しています。

1-1-1.過去の相続分も対象となる点に注意

今回の義務化は、2024年4月1日より前に発生した過去の相続についても対象となります。

遺産分割協議がととのっていない場合や、相続人の居所がわからないケースでも、手続きを進める必要があります。

早めに全体の状況を把握し、戸籍や書類をきちんと揃えることが後々のトラブルを防ぐカギとなります。

2.相続登記を放置するリスク

相続登記を放置すると、将来的に大きな不利益を被るおそれがあります。

相続登記をしないままにしておくと、いざ売却や貸し出しを考えた際に、名義が被相続人のままで取引が進められないといった問題が発生しがちです。

加えて、相続税対策や活用の選択肢が狭まることもあり、結果的に資産の価値を十分に引き出せなくなるリスクがあります。

また時間が経過すると、二次相続が発生し、相続人がさらに増えて権利関係がややこしくなったり、相続人同士がコミュニケーションを取りづらくなったりするデメリットも生じやすくなります。

相続登記を後回しにするほど、後々の手続きに要する労力や費用が大幅に増加することにも注意が必要です。

関連コラム

- 相続登記をしないとどうなる?相続登記の放置リスクと対策を徹底解説

相続登記は法律上の義務であり、正当な理由なく登記手続きを行わないと罰則を受けるリスクがあります。それ以外にも不動産の有効活用や税制上の優遇措置が受けられないなど様々な問題が生じます。こうしたリスクの基礎知識だけでなく、相続登記申請ができない場合の対応方法についても司法書士が解説しています。

2-1.不動産売却や活用に支障が出る可能性

相続登記が完了していないと、新所有者として相続不動産の売却や住宅ローンの担保設定など、各種手続きで正当な所有者であることを証明できません。

特に売却を急ぐケースでは、必要書類を追加で揃える期間が延びるため、希望のタイミングで売却ができないリスクも高まります。

2-2.権利関係の複雑化と将来的な紛争

相続人が多い場合や、相続を放置したまま次の世代に相続が発生すると、法定相続人が増え、権利関係が複雑になっていきます。

そうなると、将来的に遺産分割協議が難航するばかりか、遺産分割調停や裁判に発展するリスクがあります。

そのため、早期に登記をおこない、権利関係を明確にしておくことが円満な資産承継の基本といえます。

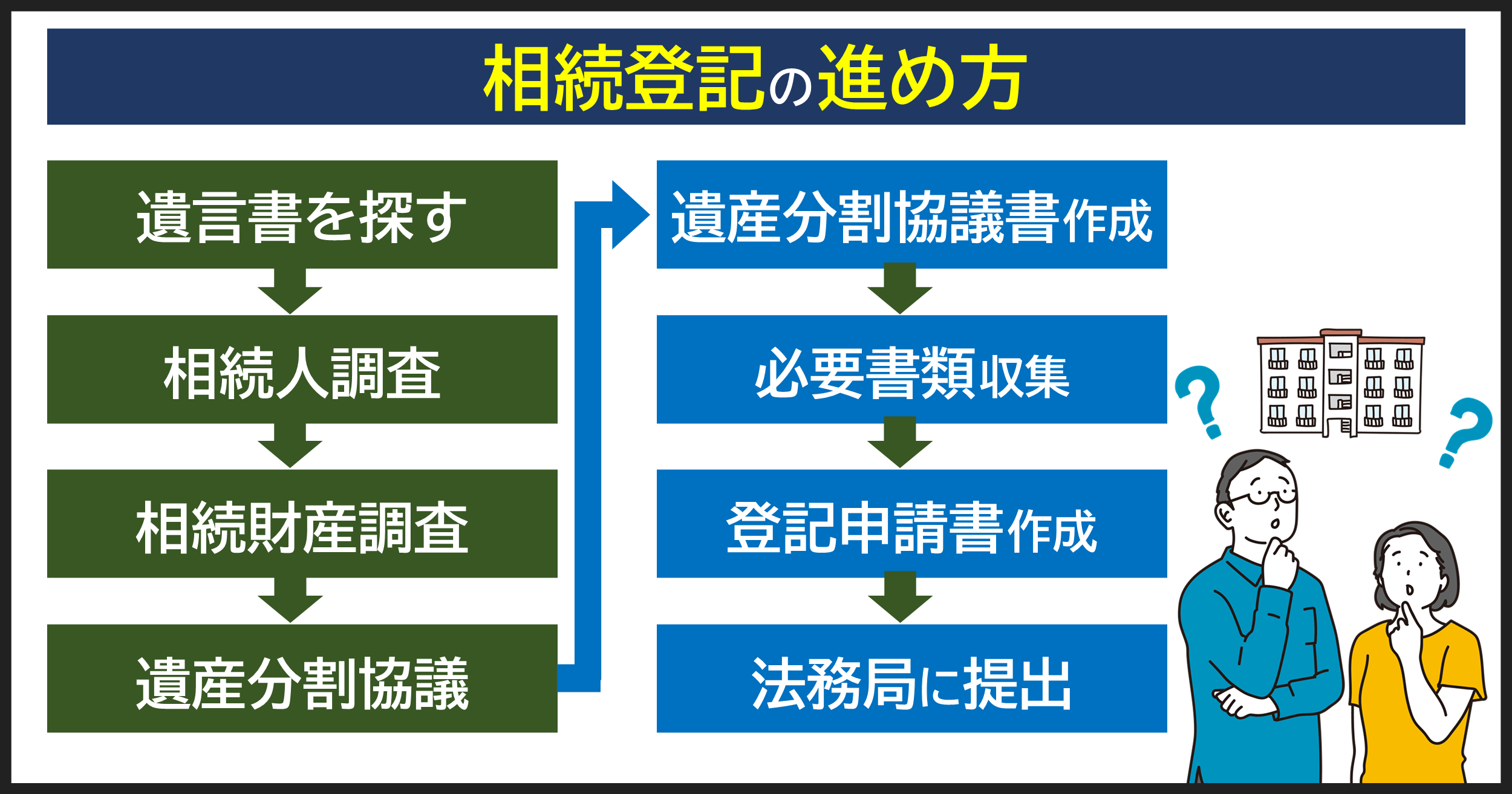

3.相続登記の手続きフロー

相続登記は必要書類の収集から法務局への申請まで、いくつかのステップを踏んで進めます。

相続登記には、① 法律で定められた法定相続分で相続する場合、② 遺言書の指定による場合、③ 遺産分割協議にもとづく場合の3つの方法があります。

相続登記の大まかな流れとしては、まず被相続人と相続人を証明するための戸籍や住民票を揃えることから始まります。

次に、不動産の固定資産評価証明書を取得し登録免許税の計算に用います。

必要書類がそろったら法務局に登記申請を行い、審査を経て登記識別情報通知や登記完了証が交付されれば手続きは完了となります。

戸籍の収集や固定資産評価証明書の取得には、相続関係が複雑であるほど時間がかかる場合もあるため、余裕をもって準備を進めることが大切です。

相続財産が複数の不動産で構成されている場合は、物件ごとに評価証明書を取得する必要がある点にも注意しましょう。

関連コラム

- 相続登記申請の必要書類と取得方法を解説【申請パターン別、準備・提出から原本還付までの流れ】

相続登記申請の必要書類について、(1)遺言書、(2)遺産分割協議、(3)法律どおりに不動産を相続する場合に分けて司法書士が 解説します。

3-1.戸籍・住民票・評価証明書などの必要書類

法定相続分どおり、あるいは遺産分割協議書による相続登記の申請をおこなう場合、相続人調査をおこないます。

この調査は、被相続人(故人)について、出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本などを市区町村役所の窓口(または郵送)で取得します。

相続人を確定する中で、あわせて相続人の戸籍や住民票(または戸籍の附票)も合わせて取り寄せます。

被相続人の配偶者は必ず相続人となり、その他は① 直系卑属(ちょっけいひぞく。子、孫など)、② 直系尊属(ちょっけいそんぞく。父母、祖父母など)、③ 兄弟姉妹の順で、先順位の相続人にあたる人がいない場合に相続権が移っていきます。

さらに、相続登記申請の際に納付する登録免許税の算出に必要な固定資産評価証明書は、不動産の所在地の市町村役場や都税事務所などで取得できるので、所有物件すべての評価証明書を忘れずに集めましょう。

関連コラム

- 相続人が知っておきたい「戸籍」の取寄せ方・読み方

遺言書が残されていない場合、亡くなられた方の相続財産の分割は「相続人全員」が参加し話し合いをおこないます。その際、亡くなられた方の相続人の範囲を確定するために、戸籍謄本等を取寄せて「相続人調査」をおこなうのが一般的です。このコラムでは、戸籍謄本の取寄せ方、読み方、見かたについて司法書士が解説しています。

- 遺産整理手続をおこなう人は知っておきたい「法定相続情報」制度

相続関係を示す戸籍謄本等と相続関係図を法務局に提出することで、無料で交付が受けられる「法定相続情報一覧図」。相続手続きにおいて、戸籍謄本等の代わりに提出できる、とても便利な書類です。この取得方法について解説しています。

- 相続登記申請の必要書類と取得方法を解説【申請パターン別、準備・提出から原本還付までの流れ】

相続登記申請の必要書類について、(1)遺言書、(2)遺産分割協議、(3)法律どおりに不動産を相続する場合に分けて司法書士が 解説します。

3-2.遺言書や遺産分割協議書のチェックポイント

被相続人が遺言書を残している場合は、その遺言書に記載された内容に従い名義変更などを進めます。

一方、遺言書が残されていない場合には相続人全員で遺産分割協議をおこない、協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があり、全員が参加せずにした遺産分割の合意は、法律上無効となるので注意が必要です。

また、作成した遺産分割協議書に不備があると登記申請が受理されないリスクもあるため、押印や記名漏れなど基本的なミスにも注意が必要です。

参考記事

- 遺産分割協議を作成するときの必要書類。収集方法と相続手続別の注意点

相続人や受贈者で合意したのちに作成する遺産分割協議書に必要な書類について、司法書士が解説しています。

- 法務局の遺産分割協議書のひな形(ダウンロード可能・Word/Excel/PDF版)で解説する「相続登記申請」

相続不動産の名義変更登記の必要書類のひとつ、遺産分割協議書について、法務局が公開しているひな形をもとに登記申請を解説しています。

- 遺産分割協議書による相続登記手続の流れ(遺産分割パターン別に解説)

相続不動産の遺産分割方法別の登記申請について、パターン別に司法書士が解説しています。

3-3.法務局への申請と完了までの流れ

登記申請書を作成し、添付書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請をおこないます。

審査期間は数日から数週間程度かかる場合があり、完了後に登記識別情報や登記完了証明書が交付されます。

4.相続登記、相続手続きの代行サービスを依頼できる専門家

相続登記を自分でおこなうのが難しい場合には、専門家である司法書士への依頼が選択肢として挙げられます。

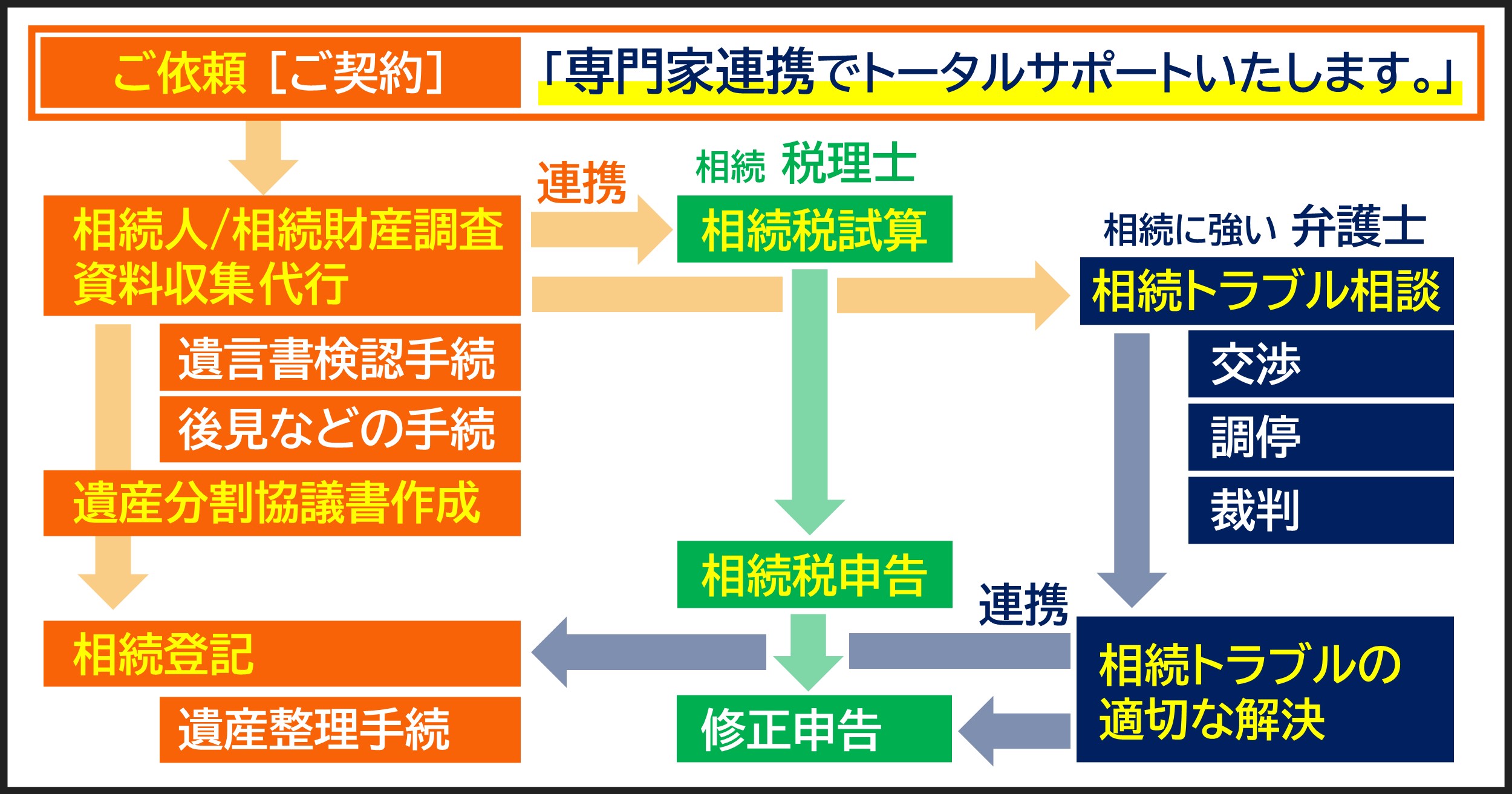

ここでは相続登記の問題だけでなく、その他に抱える「他財産の名義変更や処分」「相続税申告」「他相続人とのトラブル」といった相続問題について、司法書士や弁護士、税理士、行政書士といった専門家の中から、ニーズに合ったプロをどう選ぶのかについてポイントをお伝えします。

銀行・信託銀行といった金融機関や、証券会社が窓口となってワンストップで代行サービスを提供している場合もありますが、自社の都合の範囲でのみでしか対応せず、結局は専門家に外注するため、高額であるだけでなく、相続問題の根本的な解決に繋がらないケースもあります。

手間はかかるものの、適切な専門家に直接手配をおこなうことで、費用を安く、納得感のある解決が期待できます。

専門家によって得意分野や費用体系が異なるため、事前の相談でどこまで対応可能かをチェックしましょう。

4-1.司法書士:相続登記の代行と報酬相場

司法書士ができる相続登記代行の業務範囲

司法書士は「相続登記代行」の専門家です。

-

相続登記

-

相続登記代行の範囲での遺産分割協議書作成

-

相続人調査

-

相続財産調査

-

公正証書遺言の保管有無の照会 [ 公証役場 ]

-

自筆証書遺言の保管有無の照会 [ 法務局 ]

-

特別代理人選任申立て

-

成年後見人申立て

司法書士は、不動産の相続登記手続きにおけるプロフェッショナルです。

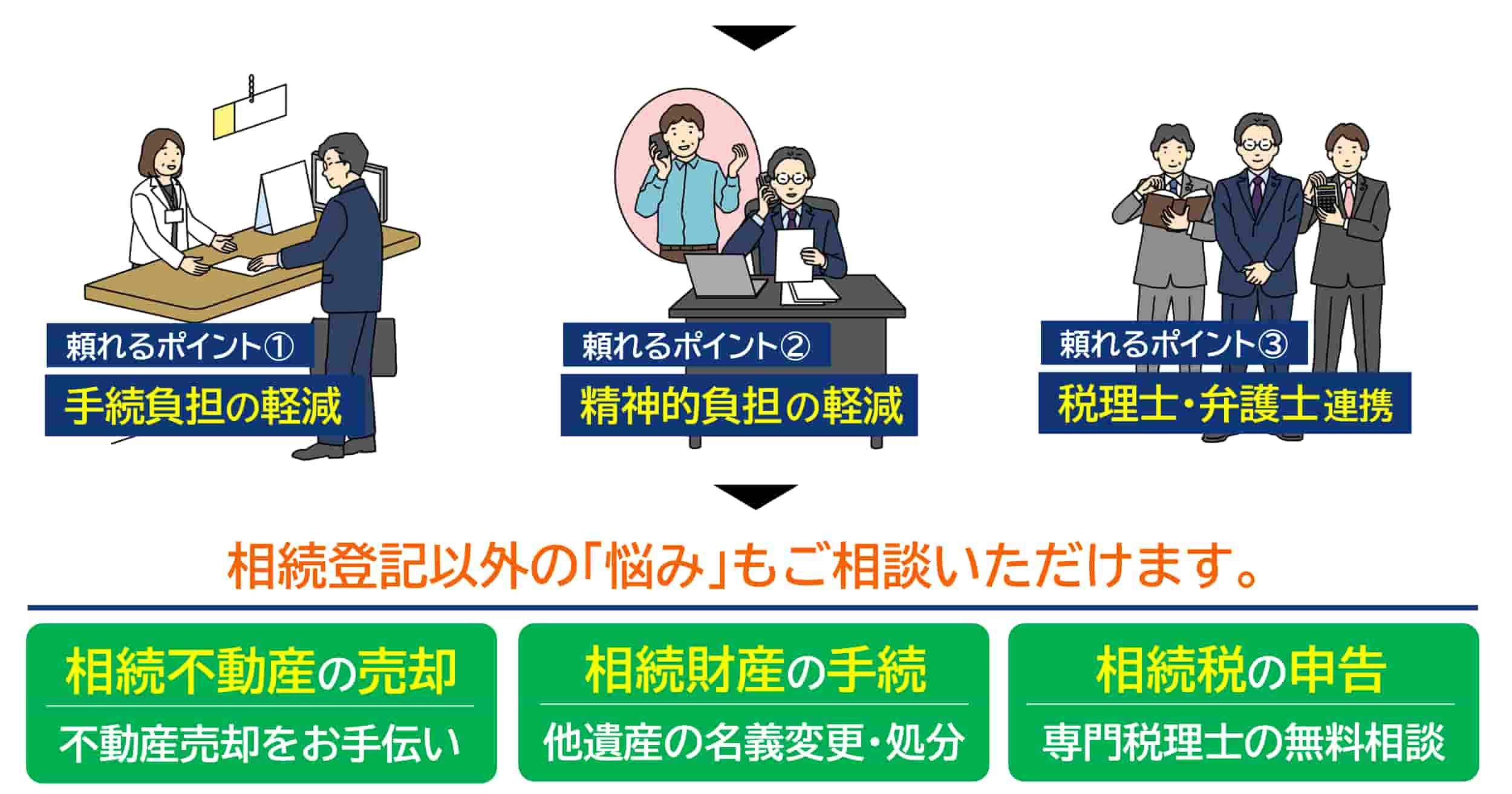

書類の確認や作成、法務局への申請までを一貫してサポートしてくれるため、依頼者の手間を大幅に削減できます。

司法書士に依頼した場合の報酬相場は、各事務所により異なりますが、単純な案件なら5万円台から、相続人が複数いたり不動産の物件数が多かったりする場合はさらに追加費用が必要になることが一般的です。

関連コラム

- 相続登記にかかる費用と、司法書士費用の目安【申請パターン別に解説】

相続登記申請にかかる費用を、相続のパターン別に解説しています。

相続登記を①遺言書にもとづいておこなう場合、②遺産分割協議による場合、③法定相続分どおりにおこなう場合の3つのパターンで解説しています。

4-2.弁護士:相続紛争や調停が想定される場合

弁護士ができる相続登記代行の業務範囲

弁護士は「紛争性のある相続トラブル」の専門家です。

-

代理交渉 [ 遺産分割協議 ]

-

裁判所の手続における代理人 [ 調停・裁判 ]

-

相続税申告(※税理士登録などをしている場合)

-

相続税申告

-

相続登記(※司法書士に任せることが多い)

-

相続登記代行の範囲での遺産分割協議書作成

-

相続人調査

-

相続財産調査

-

公正証書遺言の保管有無の照会 [ 公証役場 ]

-

自筆証書遺言の保管有無の照会 [ 法務局 ]

-

特別代理人選任申立て

-

成年後見人申立て

遺産分割協議の際に相続人同士で対立し、話し合いによる解決が難しい時は、弁護士へ相談するのがおすすめです。

裁判所での調停など裁判対応が必要になるケースにも強みを発揮し、依頼者の権利を守るためのアドバイスを受けることができます。

代理交渉の依頼や裁判所を利用した相続紛争の予防や解決を図りたい場合に適した専門家といえます。

当事務所では、遺産分割の代理交渉などを任せられる「相続に強い弁護士」と提携しています。相続登記の問題と合わせて、お問い合わせください。

4-3.税理士:相続税の申告が必要なケース

税理士ができる相続登記代行の業務範囲

税理士は「相続税申告」の専門家です。

- 相続税申告

-

相続人調査

-

相続財産調査

遺産の総額が基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える場合に、相続税の申告が必要になります。

ただ、預貯金や現金は財産評価をしやすいものの、不動産や非上場株式のように一般の方には評価が難しいケースがあります。

そのため、遺産が多く財産評価に不安がある場合には税理士に相談しておくと良いでしょう。

税理士はそれらの計算や申告書類の作成を担い、適切な節税策が取れるかどうかまでサポートしてくれます。

相続登記とあわせて相続税申告が絡む場合は、司法書士と税理士の両方を通じた連携がスムーズな対応につながるでしょう。

上垣司法書士事務所では、相続税に強い税理士と連携しており、税金の試算や税申告と含めてお悩みをご相談いただけます。

お気軽にご相談ください。

4-4.行政書士:書類作成・許認可手続きのサポート

行政書士ができる相続登記代行の業務範囲

行政書士は「官公庁への手続」の専門家です。

- 相続人調査

-

相続財産調査

行政書士は官公署への提出書類を作成する専門家として幅広い許認可手続きを扱います。

例えば、相続の場面での代表例として、自動車の名義変更が挙げられます。

5.相続登記を代行依頼するメリット・デメリット

専門家に相続登記や相続手続きを任せることはメリットがあります。

また、費用や対応範囲を十分に確認しておくことが大切です。

例えば、相続登記の代行で得られる最大のメリットは、専門知識をフル活用したスムーズな手続きです。

戸籍収集や書類のチェックをはじめ、法務局への申請作業など、慣れない人にとっては大変な作業をまかせることで、時間的・精神的負担が大幅に軽減されます。

ただし、業務範囲や費用体系は依頼先である司法書士事務所ごとに異なるため、追加対応が必要になった際の費用も含め、あらかじめ確認しておくと安心です。

5-1.専門知識を活かしたスピーディーな手続き

実務に慣れた専門家が担当することで、書類作成や法務局とのやりとりが円滑に進みます。

特に、相続人が多いケースや戸籍の収集範囲が広い場合に、必要書類の不足や登記申請書の記載事項の不備などが発生することがあります。

不動産登記のプロである司法書士に依頼することで手戻りを防ぎ、結果的に短期間で完了させることも期待できるでしょう。

戸惑いがちな相続人同士のやり取りも、専門家が間に入ることでスムーズになる場合があります。

5-2.依頼費用とトラブル発生時の対応範囲

専門家へ依頼する際の費用は、司法書士報酬や登録免許税、戸籍取得の手数料などが主な内訳です。

例えば定額料金を打ち出すサービスもありますが、これはあくまで一例であり、物件数や相続人の状況によって価格が上下したり、追加費用を請求される可能性があることに留意すべきです。

また、相続人間で紛争が起きた場合にどう対処できるかは専門家の資格によって異なるため、依頼前に対応範囲をしっかりと確認しましょう。

6.相続登記代行サービスの費用相場と内訳

相続登記代行サービスを利用する際に発生する費用を押さえておきましょう。

不動産の評価額に応じて変動する登録免許税は計算方法がやや複雑なため、依頼前にしっかりとシミュレーションしておきましょう。

また、相続手続きを一括で任せるサービスが増えている一方で、各専門家へ個別に依頼するより割高になるケースもあります。

例えば、銀行や信託銀行による相続代行サービスでは、口座凍結解除や解約などの手間を同時に任せられるメリットがある反面、費用は高額になる傾向があります。

専門家に任せたい範囲と価格のバランスの見極めが大切です。

6-1.相続登記の費用(登録免許税の計算、司法書士報酬の目安(相場))

登録免許税は不動産の固定資産税評価額に一定の税率を掛けて算出する仕組みです。

一般的には土地と建物で区分して計算を行い、不動産の評価額が高くなるほど税額も上昇します。

一方、司法書士の報酬相場は物件数や権利関係の複雑さに左右され、数万円から十数万円に上るケースもあるため、見積もりの段階で丁寧に確認することが重要です。

相続登記にかかる費用について、次の記事でくわしく解説しています。

参考記事

- 相続登記にかかる費用と、司法書士費用の目安【申請パターン別に解説】 相続登記の費用について、申請パターン別で解説しています。

6-2.銀行・信託銀行の相続代行サービス活用例

銀行や信託銀行の相続代行サービスでは、遺産口座の凍結解除や預貯金の相続手続き、場合によっては不動産の売却サポートまで含めて提供されることがあります。

一括して作業を任せられるため、相続人にかかる事務負担が減らせるメリットが大きい反面、その分費用は高くなる傾向があります。

複数のサービス内容や費用を比較し、必要最小限の代行範囲だけを選ぶのも賢い方法です。

7.専門家選びで確認したいポイント

相続登記や遺産整理手続き(遺産の名義変更や処分)を依頼する専門家を選ぶ際、信頼できるかどうかを見極めるために注目すべきポイントがあります。

相続分野での実績や得意業務を事前に把握しておくことは、専門家選びの大切なポイントです。

7-1.実績や得意分野・ワンストップ対応の有無

相続専門の事務所や他士業と連携している事務所など、さまざまな形態があります。

例えば、相続税申告や不動産売却、相続紛争の解決を一括で対応できる体制を持つ事務所なら、連絡の手間が削減できるでしょう。

自分のケースに合った体制を見つけることで、トータルの負担を軽減することが可能です。

また、登録免許税について、その時々で免税措置がある場合もあり、一般の方には最新情報を把握することが難しいこともあります。

相続登記にくわしい司法書士に依頼されることで、安心して相続登記をまかせることができます。

当事務所でも、相続登記の取り扱い数は多く、不動産売却、相続税申告から相続トラブルまで対応できる弁護士・税理士とのネットワークがあり、「相続問題」のワンストップ・フルサポートをおこなえる体制を整えています。

お気軽にお問合せください。

7-2.費用体系の透明性と相談時のチェック項目

初回の相談時に、どのような費用が発生するかをくわしくヒアリングし、明確な見積もりを提示してもらうことが大切です。

相続登記だけでなく、紛争対応や税務申告の可能性がある場合は、その際の対応や他士業の紹介は可能かも含めて確認しておきましょう。

書類取得費用や交通費といった細かな項目が後で加算される可能性もあるため、相談時には全体の費用イメージをつかんでおくと良いでしょう。

8.相続登記と相続放棄の関係

相続放棄を検討する場合、相続登記との関連性も理解しておく必要があります。

被相続人が大きな負債を抱えている場合や、相続財産の維持管理・費用の負担が重い場合などは、相続放棄も検討に入ってくることがあります。

ただし、相続放棄の手続きは家庭裁判所へ申述する必要があり、相続開始を知った日から原則3ヶ月以内という期限があるため、早めの判断が求められます。

相続があったことを知ってから、すみやかに相続財産調査をおこない、資産や負債を確認します。

相続放棄をおこなった場合、最初から相続しなかったものとして扱われますが、それに伴い不動産の名義変更は必要なくなります。

農業をしない相続人が農地を相続放棄する場合や、相続放棄に拠らず土地を手放したい時に利用検討の選択肢のひとつである相続土地国庫帰属制度については、次の記事でくわしく説明しています。

参考記事

- 相続土地国庫帰属制度とは?不要な土地を手放す方法について徹底解説

特定条件のもとで相続不動産である土地を手放すことができる相続土地国庫帰属制度について解説しています。

- 農地を相続放棄する場合、農地を相続する場合の注意点

農地の負担管理を免れたい相続人の方が、相続放棄手続きを検討する場合の注意点について、司法書士が解説しています。

- 農業をしない人が「農地」を相続する場合の手続き

会社員の方のように農業をしない人が相続する場合の対応について司法書士が解説しています。

8-1.相続放棄を検討すべきタイミングと注意点

相続人全員が不動産のマイナス要素を負担したくない場合や、面倒な相続関係や相続トラブルから離脱したい場合に相続放棄は有力な選択肢となります。

しかし、一部だけ放棄するといった部分放棄は認められず、その他の資産も含めて被相続人のすべての財産を放棄することになる点に注意が必要です。

放棄後の管理責任や費用負担も変化するため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に判断しましょう。

9.まとめ

相続登記の義務化や手続きの流れ、専門家の選び方などを総合的に押さえ、スムーズに相続手続きを進めましょう。

2024年4月以降に義務化される相続登記は、手続きの遅れや放置によって生じるリスクがあるため、早めに着手して対策を立てることが望まれます。

上垣司法書士事務所では、相続登記をお手伝いしています。

司法書士費用は、55,000円(税込)~です。事前に、無料で費用の見積もりも可能です。

遺産相続問題の相談も実施しています。

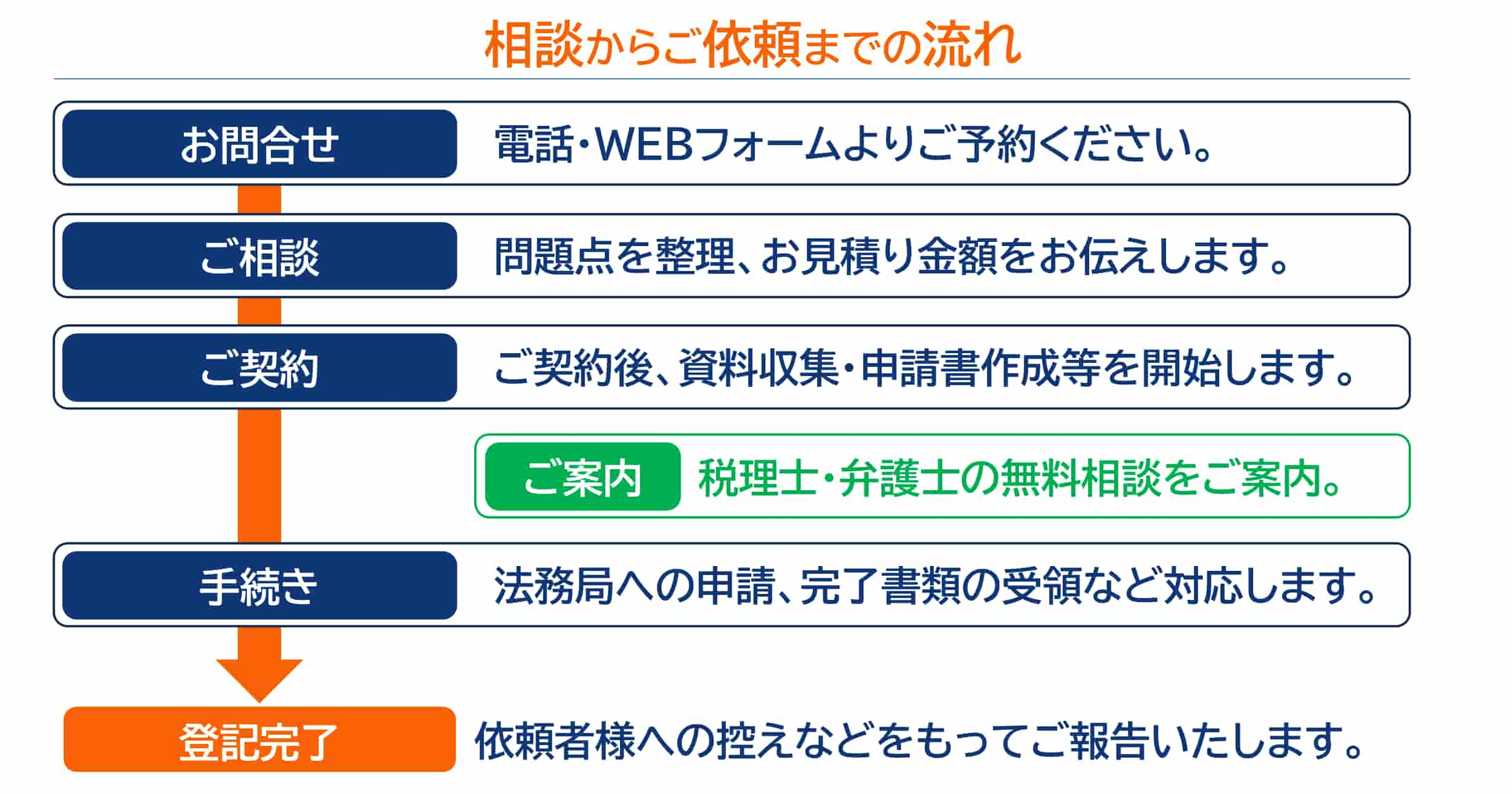

電話や問い合わせフォーム(メール)からご予約ください。

なお、他士業とも連携しているため、相続トラブル(弁護士)、相続税申告(税理士)もご相談可能です。ご依頼いただきました時には、これらの無料相談もご案内可能ですので、ご安心ください。

せひ、お気軽にお問い合わせください。

相続登記フルサポートのご案内