「相続人申告登記」とは?相続登記義務違反を一時的に回避する方法を解説

法改正情報

執筆者 司法書士 上垣 直弘

- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号

- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

1.相続登記義務化と相続人申告登記

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務になりました。

この改正日よりも過去に相続し、登記名義を変更していない方も対象になるため、注意が必要です。

相続登記が義務化された理由の一つに、所有者不明の土地が「九州の面積」に匹敵するほどに増えてしまい、公共事業の推進や土地取引の支障になっていることが挙げられます。

所有者不明の不動産を増やさない、という方針に沿って、相続登記の義務化の他、所有権を持つ方の「住所・氏名が変更した場合の変更登記も義務化(令和8年4月1日スタート)」されるなど周辺の法改正もおこなわれました。

しかし、こうした相続登記義務は、特定のケースにおいて大きな負担となることがあります。

以上のケースのように、期間内に相続登記をおこなうことが難しい場合があります。

そのため、国は相続登記の義務を負う相続人が、法務局(登記官)に「不動産の登記名義人の相続人である」ことを申し出ることで、相続登記義務を果たしたものとみなされる「相続人申告登記」制度が創設されました。

相続登記義務化に関する詳細な解説について、次のコラムでご確認いただけます。

不動産をすでに相続された方、これから相続登記をおこなう方はぜひご覧ください。相続登記義務についての全体像を理解いただくことができます。

関連コラム

- 詳細解説「相続登記の義務化」の制度解説

相続人の登記手続の負担を軽減するための制度(相続人申告登記、住所・氏名の職権登記など)や、きちんと相続登記がおこなわれるための過料10万円以下の制裁を設けるなど周辺の法改正、仕組み作りがおこなわれました。

このコラムでは法務省・法務局の情報をもとに、詳細な制度解説をしています。

2.相続人申告登記の注意点

さきほどお伝えした期限内に、正当な理由なく相続登記をおこなわない場合義務違反には、「過料10万円以下」の罰則を受ける可能性があります。

関連コラム

- 相続登記義務に違反したらどうなる?【令和6年4月1日以降、罰則あり】

令和6年4月以降、相続登記は義務化されます。その義務に違反した場合、過料(罰金)の制裁を受ける可能性があります。このコラムでは、違反した際の罰則などについて解説しています。

- 【申請書書式で解説!】相続登記の手続の流れ(令和6年4月 相続登記義務化対応)

相続登記の申請について、書式サンプルを交えながら解説します。相続発生後の相続人・相続財産の調査、遺産分割から、登記手続までの流れを司法書士が全解説(令和6年4月からの相続登記義務化にも対応)。

なお、相続人申告登記は、この罰則を「一時的に回避」するものです。

相続人申告登記をおこなったあと、遺産分割により不動産の所有権を得た相続人は、遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記をしなければなりません。

また、相続人申告登記前に、遺産分割協議で所有権を得た相続人が、相続人申告登記をしたからといって、相続登記の義務を果たしたことにはなりません。

最終的には、正しい登記手続をおこなうことが必要になります。

参照│改正 不動産登記法

つまり、相続人申告登記をおこなったからといって、相続登記自体をおこなったことにはなりません。

3.相続人申告登記の手続の流れと申出方法

相続人申告登記は、自らが登記簿(登記記録)上の所有者の相続人であることを相続登記申請の期限内に登記官に申し出ることによりおこないます。

共同相続人が複数いる場合でも、単独で申出をすることができます。

言い換えれば、共同相続人はそれぞれが相続人申告申出をしなければなりません(他の相続人の分も含めた代理申出も可能です)。

また、相続人全員が揃って申出をする必要はなく、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定させていない場合でも申し出が可能です。

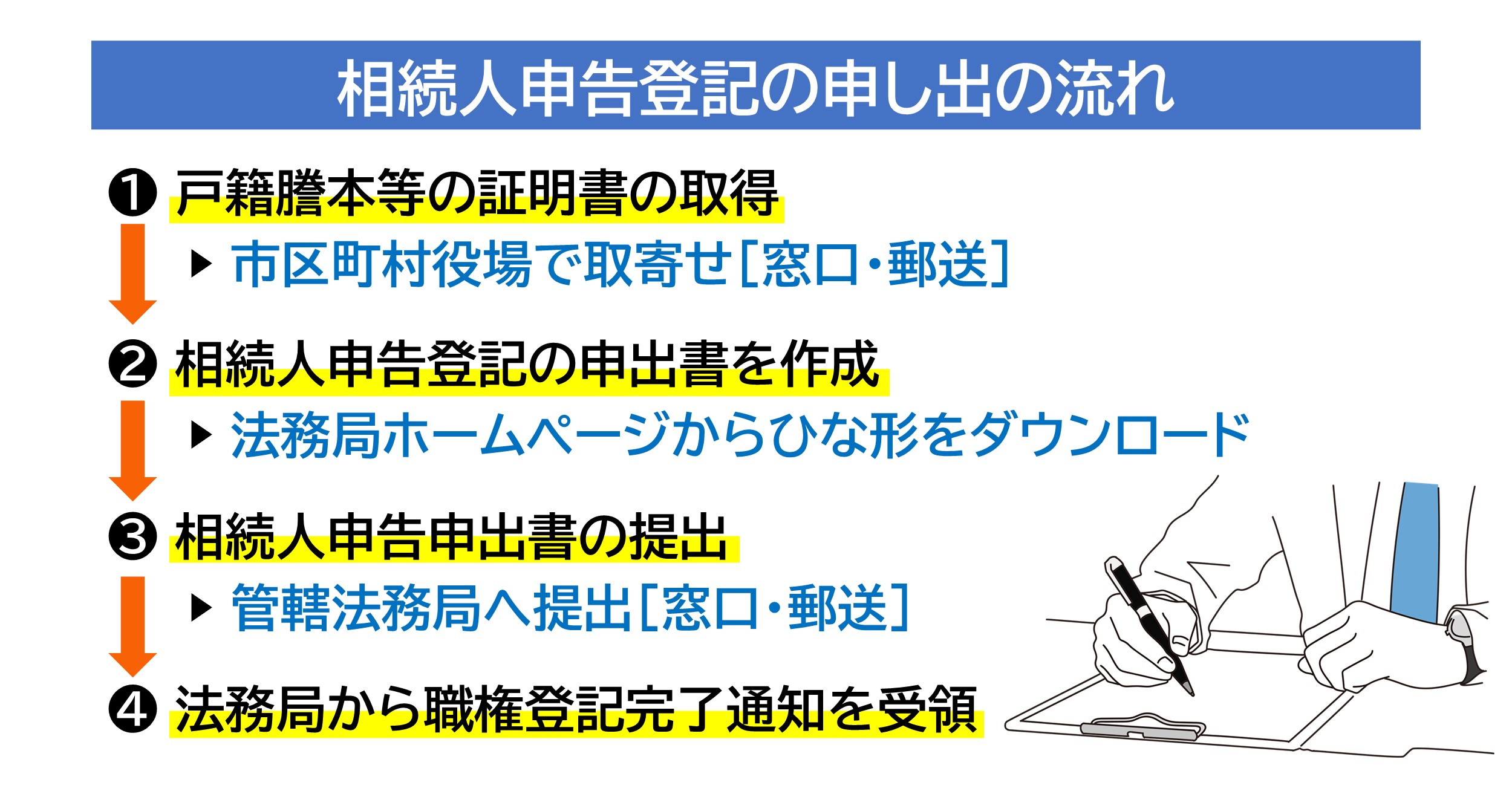

相続人申告登記の流れにおける詳細は次のとおりです。

3-1.戸籍謄本等の取得

相続人申告登記の必要書類は、法務省令などで定めるとされています。

実際には、登記名義人の相続人であることが分かる以下の戸籍(除籍)等を法務局に提出し、相続人の住所・氏名、その他 相続人申告登記に必要な事項を申し出ることでおこないます。

相続人申告の必要書類

- 被相続人(亡くなった方)の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本

- 申出人が相続人であることがわかる戸籍謄本

- 申出人の住民票

戸籍(除籍)謄本は、本籍地のある市区町村役所に請求し取得します。

最近では本籍地以外の最寄りの市区町村役所の窓口でも請求できるようになりました(戸籍広域交付。但し、本人、配偶者、直系尊属;父母・祖父母など、直系卑属:子・孫の戸籍の証明書についてのみ請求できます)。

通常の相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍など)の取寄せが必要になるなど広範囲におよぶことがあります。

しかし、登記名義人である亡くなられた親族との相続関係が分かる範囲のみでよいため、提出書類は少なく負担はかなり軽いといえます。

また、通常の登記申請で納付が必要となる登録免許税は不要です。

提出した戸籍謄本等の原本は、還付請求をおこなうことで返却を受けることができます。

還付請求をする場合には、提出する戸籍謄本等のコピーを作成し、コピーの余白に「原本に相違ありません」と書いたうえで、申出人の氏名、押印をしたものを申出書とともに提出します。

また、戸籍謄本等に代えて、法務局で取得できる法定相続情報一覧図を提出することも可能です。

なお、登記簿上の被相続人の氏名・住所と、死亡時の氏名・住所が異なる場合や、本籍が登記簿上の住所と異なる場合は、登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明するため、本籍地の記載がある住民票除票または戸籍の附票の写し等が必要です。

3-2.相続人申告登記の申出書作成

相続人申告登記の申出書を作成します。

申出書の申請書式は、次の法務省のWEBサイトからダウンロードが可能です。

相続人申告登記の申出書様式(ダウンロード)

代表的な相続パターンにおける、申出書の記載例についても掲載されています。

登記名義人である所有者の①子、②配偶者、③配偶者と子が一括して申出、④親、⑤兄弟姉妹などの申出のパターンが公開されています。

申出書は、A4用紙に片面で印刷し、複数枚に渡る場合には各ページの下部に何枚中の何枚目であるかを記載(「1/4」など)し、左側の余白を2か所にホッチキスで綴じます。

参照 相続人申告申出書の記載例

申出の目的 相続人申告

明石太郎の相続人

相続開始年月日 令和7年6月5日

(申出人) 兵庫県明石市〇〇町〇番〇号

明石花子

(氏名ふりがな あかし はなこ)

(生年月日 平成2年3月4日)

(連絡先の電話番号〇〇〇〇ー〇〇ー〇〇〇〇)

添付情報

申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報

住所証証明情報

令和7年8月7日申出 神戸地方法務局明石支局

不動産の表示

不動産番号 1234567890123

所 在 〇〇市〇町〇丁目

地 番 〇〇番

不動産番号 1234567890123

所 在 〇〇市〇町〇丁目〇〇番地

家 屋 番 号 〇〇番

3-3.法務局へ申出書の提出

相続不動産を管轄する法務局(登記所)の窓口に持参、あるいは郵送により提出します。

郵送の場合、申出書と添付書面を封入した封筒の表面に「相続人申出書在中」と記載した上で、書留郵便で送付します。

不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)は、次のWEBサイトから確認できます。

参照リンク

なお、インターネットを利用して申出をすることも可能です。

ただ、パソコンの設定や準備が必要で、結局は戸籍謄本等の書類は別途持参または郵送により提出が必要となるため、手間を考えると始めから郵送、持参による方法で申出をおこなう方が簡単です。

(普段からオンラインで登記申請をおこなう司法書士と異なり、一般の方にとっては面倒であることが多いです。)

参照リンク

3-4.登記完了(職権登記完了通知の受領)

申告を受けて、法務局の登記官が職権で付記登記をおこないます。

職権とは、法務局の権限で登記をおこなうことです。

通常の相続登記では、相続人は登記申請手続をおこないます。

相続人の申出だけで、登記申請の必要がない点で負担が軽い制度といえます。

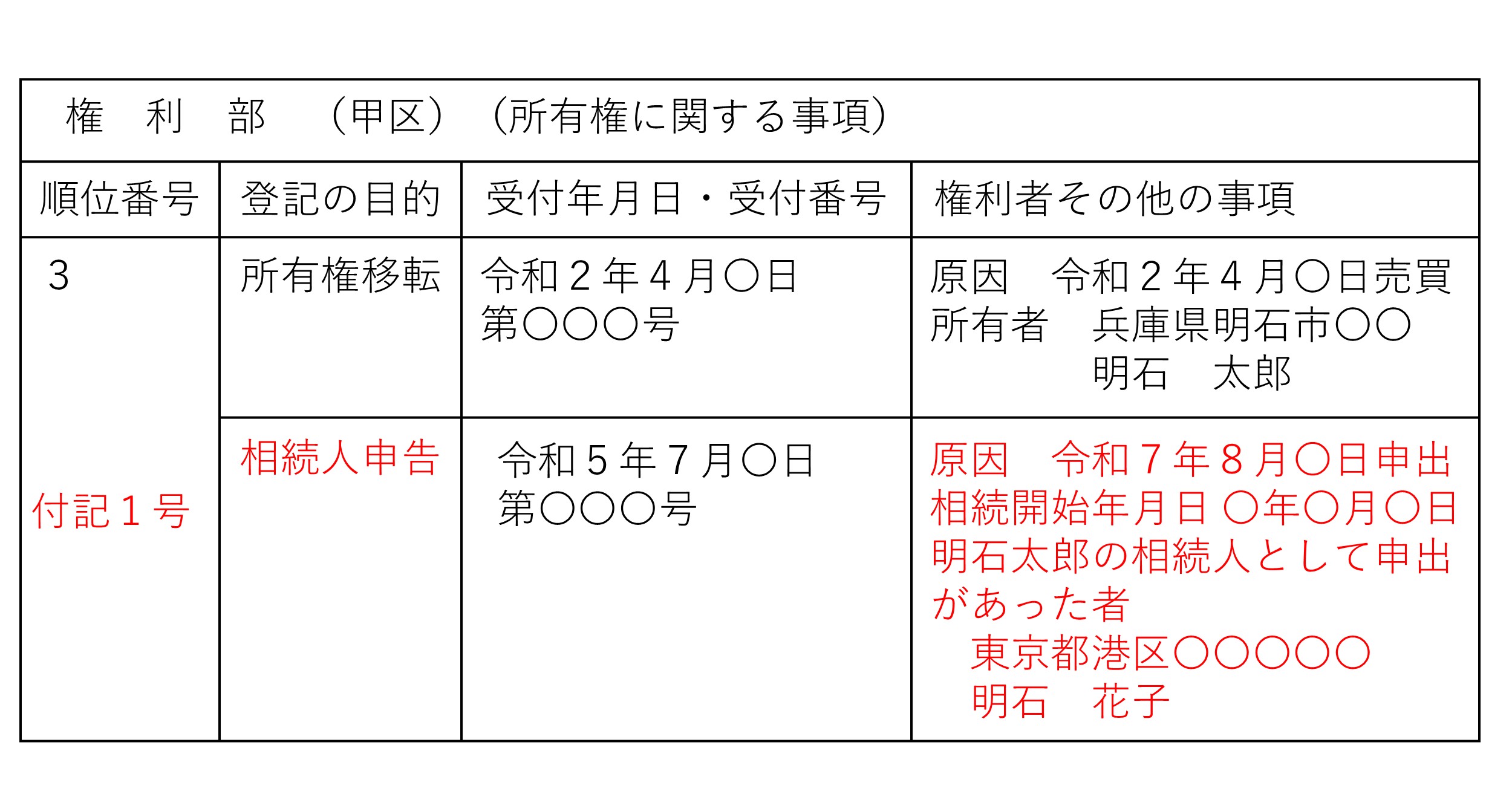

なお、「付記登記(ふきとうき)」とは、既に登記された内容の一部を変更するものとお考えください。

付記登記には、① 登記名義人の相続人であること、② 申告した相続人の氏名・住所、③ その他法務省令で定める事項が記載されます。(改正不動産登記法76条の3第3項)

登記事項証明書への相続人申告登記の記載例は次の通りです。 登記が完了したら、法務局(登記所)から登記完了の通知書が交付されます。

登記が完了したら、法務局(登記所)から登記完了の通知書が交付されます。

登記所の窓口に本人確認資料(運転免許証等)を持参して受領するか、郵送で受領します。

郵送での受領を希望する場合には、申出書を提出する際に、申出人の宛名を記載した返信用封筒(書留郵便に必要な郵便切手を貼ったもの)を提出しておきます。

なお、窓口で受領をする場合、登記完了後3か月を経過すると破棄されるため、受け取りを希望する場合には注意が必要です。

4.相続人申告登記によるメリット・デメリット

相続人申告登記のメリット・デメリットをまとめて説明します。

4-1.相続申告登記のメリット

- 費用かけず、手間なく単独で申請できる

- 相続登記義務違反(過料)を回避できる

「遺産分割の話合いがまとまらない」など、期限内に相続登記をおこなうことが難しい場合であっても、手続きの事務負担や費用負担が比較的軽く申出ができ、相続登記義務違反による罰則を回避できるのが大きなメリットです。

4-2.相続人申告登記のデメリット

- 改めて登記申請が必要

- 売却などの処分ができない

相続人申告登記は、確定的な権利関係を示す登記ではないため、所有者とはならず売却などの処分をおこなうことができません。

また、相続登記をおこなうことができる状況になれば、改めて登記申請をおこなう必要があります。

相続登記について、相続登記の義務者と申請期限を下記にまとめていますので、再度確認しておきましょう。

5.相続人申告登記のまとめ

繰り返しになりますが、相続人申告登記はあくまで一時的なもので「相続登記をした」ことにはなりません。

相続人申告登記のあと、遺産分割により不動産を取得した相続人は「相続登記」をおこなう必要があります。

資料収集や、相続人・相続財産の調査。相続人間との話し合いなど、相続手続には大きなストレスや負担がかかります。

上垣司法書士事務所では、相談から相続登記、遺産整理(相続財産の名義変更)までフルサポートしています。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

また、相続手続きについての相談もおこなっています。

電話、メール(WEBフォーム)からご予約のうえ、ご相談ください。

不動産の相続に関する個別相談のご案内

- 相続登記手続きの流れ

- 必要書類の説明

- 相続登記に関して注意すべきポイント

関連コラム

- 相続登記の代行を依頼する前に押さえておきたい基礎知識 相続登記の代行を司法書士に依頼を検討している時に知っておきたい費用相場や登記手続きの流れ(準備から登記完了まで)、司法書士に代行する場合のメリットについて解説しています。

特集ページ | 相続登記の義務化

2024年4月から義務化される相続登記は、それまでに不動産を相続し登記手続をすませていない方も対象です。登記義務化のポイント、罰則、関連する法改正について解説したコラムをまとめた特集ページを公開しています。