農地の相続手続│相続登記シリーズ 明石市の相続相談専門窓口

登記手続

執筆者 司法書士 上垣 直弘

- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号

- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

農地とは

農地は、宅地などと異なり、その権利の移動などについて農地法などの法律の規制を受けます。

農地といえば現に作物を栽培している「田」や「畑」をイメージされやすいと思いますが、農地を規制する農地法という法律では、農地とは、「耕作の目的に供される土地」と定めています(農地法2条1項)。

「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか、休耕田や不耕作地のように、現在は耕作されていなくても耕作しようとすれば、いつでも耕作できるような土地も含まれるとされています。

また、農地であるか否かは、「その現況によって判断し、 土地の登記簿の地目(土地の用途)よって判断してはならない」とされています。

したがって、登記簿上の土地の地目(土地の用途)が「田」や「畑」の場合だけでなく、「宅地」や「雑種地」などであっても、土地が現に耕作の用に供されている場合には、農地と判断され農地法などの規制の対象になる場合があることに注意が必要です。

農地に特有の法規制

先に述べたように、農地はその権利の移転などについて農地法所定の規制を受けます。

たとえば農地を農地のまま売買する場合には、農地法3条の許可が必要であり、許可がない売買については効力が発生しないことになります。

農地の権利の移転などについての主な規制として、以下のようなものがあります。

-

農地を農地として利用するために所有権の移転や、

賃借権などを設定しようとする場合

▶ 原則として「農地法3条1項の許可」が必要となります。 - 農地を農地以外のものに転用(土地の用途の変更)する場合

▶ 原則として「農地法4条1項の許可」が必要となります。 -

農地を農地以外のものに転用するために所有権の移転や、

賃借権などを設定する場合

▶ 原則として「農地法5条1項の許可」が必要となります。

農地の相続手続

農地を相続により取得した場合、農地法の許可は必要か?

結論からいうと、農地を相続により取得した場合、農地法の許可は不要とされています。

これは、相続は被相続人の死亡により法律上当然に発生するものであり、被相続人と相続人の間で権利移転の行為(売買など)があるわけではないからです。

ただし、後述しますが、農地を相続したことについて事後的に農業委員会に届出をおこなう必要があることに注意してください。

なお、令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が義務化されることになりました。

そのため、農地といえども相続をした場合、登記申請が必要となります。

相続登記義務に違反した場合には、過料と呼ばれる罰金(10万円以下)の制裁を受ける可能性があります。

また、令和6年3月以前に不動産を相続し、名義変更を済ませていない相続人の方も義務化の対象になる点で注意が必要です。

相続登記以外にも、さまざまな法改正がおこなわれているため、不動産を相続された際には司法書士までご相談ください。

関連コラム

- 詳細解説「相続登記の義務化」の制度解説

相続登記手続が義務化されることになりました。

この法改正に関連して、相続人の登記手続の負担を軽減するための制度(相続人申告登記、住所・氏名の職権登記など)や、相続登記義務に違反した場合の過料10万円以下の制裁を設けるなどの仕組み作りがおこなわれました。

このコラムでは法務省・法務局の情報をもとに、相続登記義務化とそれに関連する法改正について詳細な制度解説をしています。

農地の相続手続

次に農地を相続した場合の手続を解説していきます。

農地の相続手続としては主に、

- 「法務局での相続登記」

- 「農業委員会への相続届出」

という2つの手続が必要です。

原則として、農地の相続登記をおこなってから、農業委員会への相続届出をおこうことになります。

農地の相続登記手続

農地の相続登記の手続は、一般的な宅地やマンションなどの相続登記手続とほとんど変わりません。

ただしその中でも、農地の相続登記手続の際に、注意したほうがよいポイントもあります。

次にこれらについて順に解説していきます。

まず、相続登記手続の流れとしては次のとおりです。

- 遺言書の有無の確認

→ [ある] 遺言書がある場合

「遺言書による相続登記」

→ [ない] ②へ - 相続人調査

- 相続財産調査

- 遺産分割協議

→ [協議をした] 遺産分割協議をおこなった場合

「遺産分割による相続登記」

→ [協議していない] ⑤へ - 管轄法務局への登記申請

相続登記の詳細な手続の流れや必要書類については、以下のコラムで解説しています。

関連コラム│相続登記シリーズ

- マンションの相続登記

マンションを相続した場合における、名義変更などの手続について解説しています。

- 遺言書による不動産の相続登記

遺言書が残されており、その中で不動産を相続した場合における登記手続の流れなどについて解説しています。

次に農地の相続登記手続のなかで、

注意したほうがよいポイントについて解説します。

|

|---|

|

農地を相続した場合、農地法の許可は原則不要とされていることは先に述べました。

ただし、被相続人が遺言書をのこしている場合、遺言書の内容によっては事前に農地法の許可が必要になる場合があるので注意が必要です。 たとえば、遺言書の内容が、「相続人以外の第三者に特定の農地を遺贈(遺言による贈与)する」というものである場合には、第三者への名義変更の前提として、事前に農業委員会の許可が必要とされています。 この場合、許可書を名義変更の登記申請書に添付しなければ、登記申請が却下されることになります。

|

|

|---|

|

相続財産調査とは、被相続人が亡くなった時点で所有していたすべての財産を調べていくことをいいます。

特に相続不動産については、被相続人(亡くなった方)が農業を営んでいた場合、所有していた不動産が多数にわたることも珍しくありません。 また、納屋や倉庫などが未登記のままになっていることもよくあります。 未登記の建物であっても、被相続人の所有であれば相続財産に含まれます。 したがって、農地がからむ相続登記では、不動産の調査に漏れがないよう注意が必要です。 一般的には、固定資産税納税通知書や被相続人が所持していた権利証などで調査していきます。 しかし、市町村によっては、固定資産税が非課税の不動産(公衆用道路や用悪水路など)が記載されない場合もあります。

そこで、名寄帳(なよせちょう)を取得されることをおすすめします。

名寄帳とは、その人が所有している不動産の明細を一覧表にしたものをいいます。

各市町村の管轄内の不動産であれば課税・非課税を問わず、その人が所有する全ての不動産が記載されます。

|

農地を相続した場合の農業委員会への届出

農地を相続した場合、農地法の許可は不要とされています。

しかし、相続により農地を取得したことを、相続により取得した農地が所在する市町村の農業委員会へ届出をおこなう必要があります(農地法3条の3)。

これは、権利の移転について農地法の許可が不要な場合に、農業委員会が農地の権利移動を把握するための制度です。

取得した農地が複数の市町村に点在している場合は、各市町村の農業委員会に届出をおこなうことになります。

この届出は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った時からおおむね10カ月以内におこなう必要があります。

届出の際の必要書類は、一般的に以下のとおりです。

(※注 個別の案件により他に必要書類を求められる場合があります。)

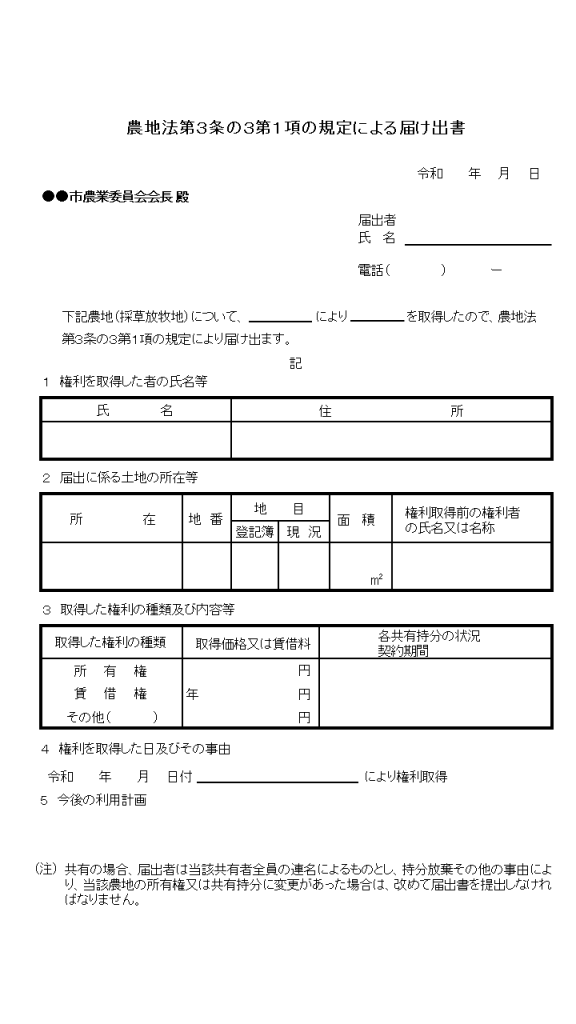

- 農地法3条の3の届出書

- 相続登記完了後の登記事項証明書

書式例 農地法第3条の3第1項の規定による届出書

| 兵庫県「東播磨地域」など各市町村の農業委員会への届出書リンク |

|---|

農地を相続したくない場合

現代においては、農業を営んでいた親が亡くなり、相続人である子は農業を継ぎたくないため、農地を相続したくないと考え、相談にお越しになられるケースも珍しくありません。

農地を相続したくない場合、どのような手続が考えられるのでしょうか。

相続放棄をおこなう

相続放棄とは、亡くなられた被相続人の「相続」をしないための家庭裁判所での手続のことを言います。

相続放棄をすることで、はじめから相続人でなかったことになるため、農地を相続することはなくなります。

ただし、相続放棄は特定の相続財産に対してのみおこなうことができないことに注意が必要です。

たとえば、「農地だけ相続放棄します」というようなことは認められず、他に農地以外の不動産や預貯金などの相続財産がある場合、これらもすべて相続できないことになります。

また、相続放棄の時に相続財産を現に占有している相続人は、相続放棄をおこなうことで相続人でなくなったとしても、次順位の相続人または、家庭裁判所で選任された相続財産清算人に相続財産を引き渡すまで、保存義務を負う場合があることにも注意が必要です(民法940条)。

なお、占有とは、直接占有する場合だけでなく、相続財産を賃貸借に出して賃借人が代理占有している場合も含むとされています。

遠方に住んでいる相続人が所有不動産の管理をおこなうには負担が大きいことから、2023年4月1日の民法改正において「現に占有している」人に限定して、保存義務を負わせることになりました。

保存義務とは、相続財産が滅失したり損傷したりしないように、自己の財産におけるのと同じ程度の注意をもって保存をおこなう義務を言います。

民法940条1項(相続の放棄をした者による管理)

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

※ 2021年の民法改正により、相続人に加え「相続財産の清算人」が加わりました。

関連コンテンツ・コラム

- 相続放棄の手続

相続権を放棄するための手続である「相続放棄申述書の申立」について、手続の流れ、申立書の記載例について解説しています。

- 相続放棄後の財産管理義務

相続放棄をしたあとの相続不動産の管理義務は、いつまで、どの範囲で残るのかについて解説します。

農地を売却する/農地を転用(土地の用途の変更)する

いったん農地を相続したうえでのお話になりますが、次の方法も考えられます。

- 農地を農地のまま売却する

- 農地を「雑種地」や「宅地」に転用して売却する

ただし、上記のような農地の売却・転用をおこなう場合、基本的に農地法の許可が必要となります。

したがって、一般的な宅地と異なり、農地の売却などをおこなうことは非常にハードルが高いといえます。

これらの方法をとる場合は、事前の調査をおこなったうえで相続されるかどうか検討されることをおすすめします。

農地の相続登記手続をフルサポート(まとめ)

農地は宅地などと異なり、農地法などの規制をうける特殊な土地です。

煩雑な相続登記手続に加えて、農地法上の届出が必要になります。

また、多数の農地を所有している場合における相続税の申告の要否の検討、相続人が農地を相続したくない場合における対応など、相続発生前から準備をおこなったほうがよいケースもあります。

明石市にある上垣司法書士事務所では、弁護士・税理士・行政書士と連携して、農地の相続登記手続をはじめ、農地の相続手続全般についてサポートさせていただきます。

ご相談についてはお気軽にお問い合わせください

相続登記のフルサポート

当事務所の立地などから「農地」に関する相続問題についての対応を多くおこなってきました。相続登記の手続代行から相続人調査、遺産分割協議書の作成まで相続不動産の名義変更にかかる業務もお任せください。

特集ページ | 相続登記の義務化

2024年4月から義務化される相続登記は、それまでに不動産を相続し登記手続をすませていない方も対象です。登記義務化のポイント、罰則、関連する法改正について解説したコラムをまとめた特集ページを公開しています。