不動産登記の代行は司法書士へ|費用・手続きの流れ・必要書類を徹底解説

登記手続

執筆者 司法書士 上垣 直弘

- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号

- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

目次 [ 開閉 ]

不動産登記の代行は司法書士へ|費用・手続きの流れ・必要書類を徹底解説

不動産の購入や相続は、人生における大きな節目です。

その際に必ずおこなうのが「不動産登記」という手続きです。

「手続きが複雑で何から手をつければいいか分からない」

「自分でやって失敗したらどうしよう」

といった不安や疑問をお持ちではないでしょうか。

不動産登記は、ご自身の土地や建物といった大切な財産の権利を法的に証明し、将来のトラブルから守るためのとても重要な制度です。

しかし、その手続きは専門的な知識を要し、必要書類の収集も手間がかかるため、個人でおこなうには大きな負担がともなう場合があります。

そこで頼りになるのが、不動産登記の専門家である「司法書士」による手続きの代行サービスです。

本記事では、不動産登記手続きの代行について、登記手続きの専門家である司法書士が以下の点を中心に徹底解説します。

- 不動産登記の基本的な仕組みと、なぜ必要なのか

- 相続、売買、贈与などケース別の登記手続き

- 登記手続きを代行できる専門家の種類と、信頼できる司法書士の選び方

- 代行を依頼した場合の具体的な費用と手続きの流れ

- ご自身で申請する場合とのメリット・デメリット比較

最後までお読みいただくことで、不動産登記の全体像を正確に把握し、状況に応じて最適な進め方を見つけてください。

上垣司法書士事務所では登記手続きの個別相談をおこなっています。

1.不動産登記の基本:仕組みと必要性

不動産登記とは、土地や建物の一つひとつについて、その物理的な状況(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所・氏名、担保権の有無など)を、法務局という国の機関が管理する公的な帳簿(登記簿)に記録し、社会に公示する制度です(不動産登記法第1条)。

まずは、「登記簿の仕組み」と「登記の必要性」について解説します。

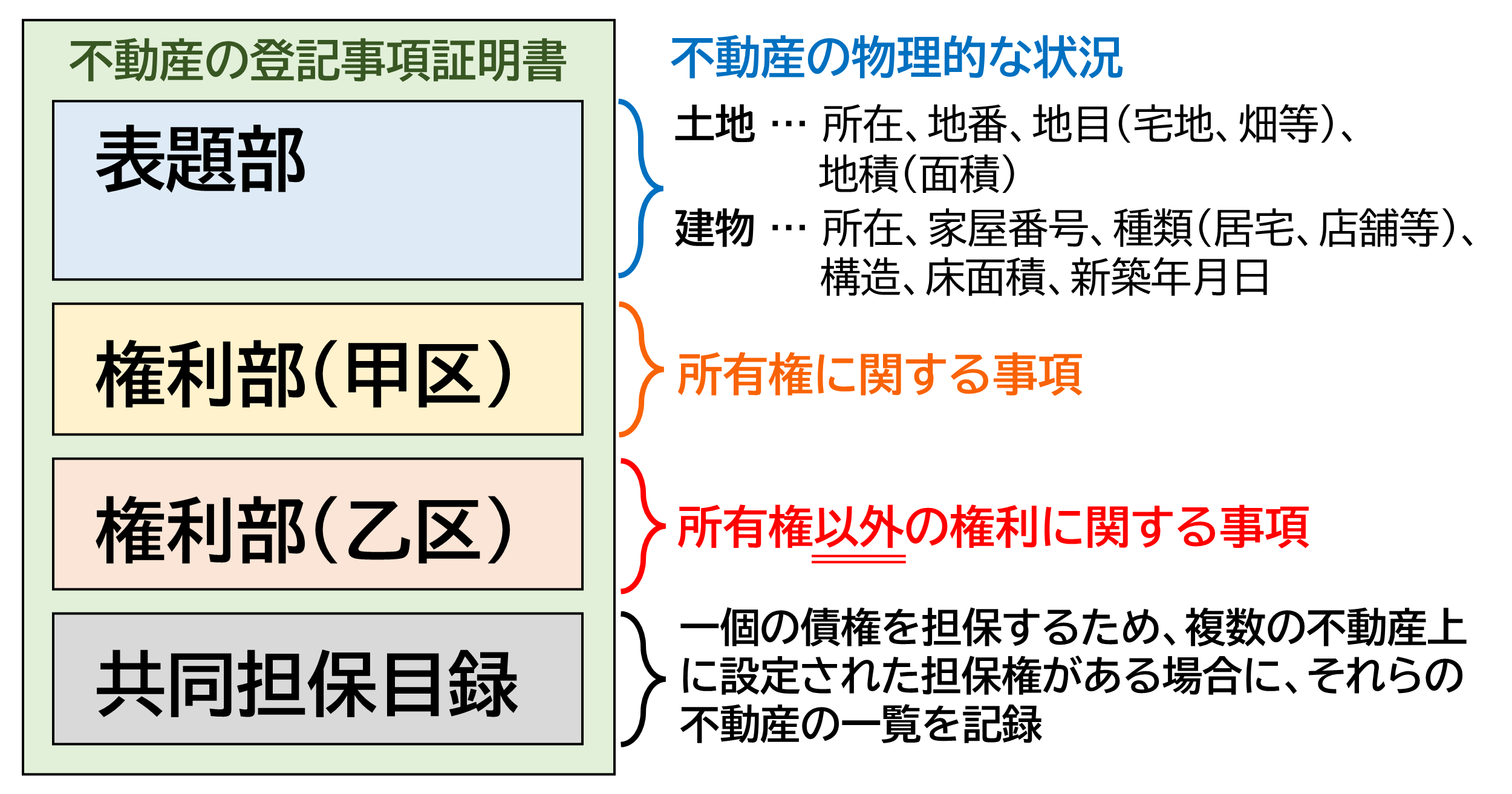

1-1.不動産登記簿の見方

不動産の登記簿(「登記事項証明書」)は、大きく分けて以下の3つの部分に分かれています。

表題部(ひょうだいぶ)

不動産の物理的な状況が記載されています。

土地:所在、地番、地目(宅地、畑など)、地積(面積)

建物:所在、家屋番号、種類(居宅、店舗など)、構造、床面積、新築年月日

権利部(けんりぶ)

不動産の権利に関する情報が記載されています。

権利部はさらに「甲区」と「乙区」に分かれます。

甲区(こうく)

所有権に関する事項が記載されます。誰が、いつ、どのような原因(売買、相続など)で所有権を取得したかがわかります。

- ・所有者:現在の所有者の住所と氏名

- ・登記の目的:「所有権移転」や「所有権保存」など

- ・受付年月日・受付番号:登記が受付けられた年月日と番号

- ・原因:所有権が移転した理由(例:「売買」「相続」「贈与」など)とその年月日

乙区(おつく)

所有権以外の権利に関する事項が記載されます。住宅ローンを組んだ際の金融機関の抵当権設定などがここに記録されます。

- ・抵当権:住宅ローンなどを組んだ際に、金融機関が設定する権利。債権額(借入額)、利息、債務者、抵当権者(金融機関名)などが記載されます。

- ・根抵当権:事業資金の借入などで、極度額の範囲内で繰り返し利用できる担保権。

- ・地上権・賃借権:他人の土地を利用する権利など。

1-2.なぜ不動産登記手続きが必要なのか?

不動産登記が必要となる一番の理由は、ご自身の権利を第三者に対して法的に主張するため(対抗要件)です。

日本の法律では、不動産の売買契約や相続が成立しただけでは、その権利を当事者以外の第三者に主張することができません(民法第177条)。

例えば、ある土地をAさんから購入したとしても、所有権移転登記を完了していなければ、Aさんが同じ土地をBさんにも売却(二重譲渡)した場合、先に登記を備えたBさんに所有権を奪われてしまうリスクがあります。

そのため、登記を正しくおこなうことで、ご自身の財産を守ることができます。

特に、2024年4月1日から相続登記が義務化されたこともあり、その重要性はますます高まっています。

関連コラム

- 特集ページ│相続登記の義務化

相続登記の義務化について詳しく解説しています。手続きの流れや注意点、専門家への相談のメリットなどをまとめています。

2. 代表的な不動産登記の種類

不動産登記にはさまざまな種類があります。

相続、売買、贈与など不動産を取得した原因 によって手続きや必要書類が異なります。

ここでは、特にご相談の多い代表的な不動産登記 をご紹介します。

2-1. 相続登記:名義変更のタイミングと必要書類

相続登記とは、不動産の所有者(被相続人)が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人へ変更する「相続を原因とする所有権移転登記」のことです。

相続不動産を取得した場合、すみやかに登記手続きをおこないます。

2-1-1.相続登記の義務化について

従来、相続登記は任意でしたが、所有者不明の土地問題が深刻化したことを受け、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました(改正不動産登記法第76条の2)。

-

- 対象

相続(遺言によるものも含む)によって不動産を取得した相続人 - 期限

自身のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内

(義務化前に相続したことを知った不動産は、2024年4月1日から3年以内) - 罰則

正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法第164条)。

- 対象

この法改正により、相続が発生した場合は、すみやかに登記手続きを進めることが法的に求められます。

2-1-2.相続登記の主な必要書類

相続登記には、相続関係や相続不動産の取得状況を証明するために、次の書類が必要となります。

- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

- 不動産を相続する相続人の住民票

- 不動産の最新年度の固定資産税評価証明書

- 【場合によって必要】遺産分割協議書(相続人全員の実印と印鑑証明書が必要)

- 【場合によって必要】遺言書

これらの書類を全て正確に収集するのは非常に手間がかかります。

特に戸籍の収集は本籍地が遠方にある場合や、相続、転籍・婚姻を繰り返している場合に相続人調査が複雑になります。

解決事例

相続登記手続きを放置することで発生した実際のトラブル事例です。

2-2.法人名義での不動産登記

法人名義での不動産登記とは、株式会社などの法人が不動産を取得・売却し、不動産を担保に融資を受ける際におこなう登記手続きです。

具体的には、以下のような場面で必要となります。

- 事業用のオフィスや工場、店舗を購入したとき

- 役員個人の不動産を法人に売却(または贈与)したとき

- 法人の不動産を売却したとき

- 法人の不動産を担保に金融機関から融資を受けるとき(抵当権設定登記)

なお、法人の場合、代表者の変更など役員に関する変更登記(商業登記)などが未了だと、不動産登記手続きや銀行からの融資手続きが進まないケースもあります。

また、税務上の処理も関わるため、法人の状況に応じた適切な登記申請が不可欠です。

2-3. 所有権移転登記:売買や贈与時のポイント

所有権移転登記は、現在の所有者から新しい所有者へ、文字通り所有権を移すための登記手続きです。

主な原因として「売買」「贈与」「財産分与」などがあります。

売買による所有権移転登記

不動産売買により、新所有者(買主)に名義を移転する登記です。

通常、代金の決済と同時に司法書士が立ち会い、買主への所有権移転登記と、売主の住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消登記、買主がローンを組む場合の抵当権設定登記を同時に申請します。

取引の第三者である司法書士が立ち会うことで、安全な取引を実現します。

新所有者である買主は権利証(現在は登記識別情報通知書)を新たに受け取ることになります。

贈与による所有権移転登記

親子間や夫婦間などで不動産を無償で譲渡する際に行います。

贈与契約書などの必要書類を作成し、登記を申請します。

相続税対策として生前贈与が活用されるケースも多いですが、贈与税は相続税よりも税率が高くなる可能性があるため注意が必要です。

相続時精算課税制度など、税制上の特例を考慮した上で生前対策を検討するのがよいでしょう。

離婚にともなう所有権移転登記

離婚する際に財産分与で不動産の名義を移転する場合、協議離婚と家庭裁判所の離婚調停等の手続きを経ておこなうケースで必要書類や申請方法は異なります。

協議離婚の場合は、夫婦の共同申請となり、離婚後に相手からの協力が得られにくくなる可能性があるため、離婚前からの準備が大切です。

他方、離婚調停などの家庭裁判所の手続きで不動産の財産分与を受ける方法もあります。

その場合、調停調書などに「申立人は、相手方に対し、離婚に伴う財産分与として、別紙物件目録記載の不動産を譲渡することとし、本日付け財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする」などの記載があれば、基本的に単独申請が可能です。

3.不動産登記を代行できる専門家の種類と選び方

不動産登記は専門性が高く、どの専門家に依頼すればよいか迷うかもしれません。

ここでは、各専門家の業務範囲と、信頼できる専門家の選び方を解説します。

登記に関わる専門家として「司法書士」「土地家屋調査士」、またこれらに隣接する手続きの専門家として「行政書士」の名前を聞いたことがあるかもしれません。

しかし、不動産登記の代理申請を業務としておこなえる資格は、法律で厳格に定められています。

| 資格の種類 | 主な業務内容(不動産登記関連) | 備考 |

|---|---|---|

| 司法書士 | 権利に関する登記(表題部を除く)の代理申請全般。 売買、相続、贈与、抵当権設定・抹消など、本記事で扱う登記を代行可能。 |

不動産登記の代行を依頼する際の中心的な専門家 |

| 土地家屋調査士 | 表示に関する登記の代理申請。 建物の新築、増築、取り壊し(滅失)、土地の分筆・合筆など、不動産の物理的状況を登記簿に記録するための業務をおこなうことができます。 |

司法書士とは業務範囲が異なる。 |

| 行政書士 | 官公署に提出する書類の作成のみ。 農地転用の許可申請書類などは作成できるが、法務局への登記申請の代理人にはなれません。 行政書士が登記申請を代理する業務を報酬を得ておこなうと、司法書士法違反となります。 |

登記申請そのものの代行はできない。 |

結論として、相続や売買、贈与、抵当権設定といった権利に関する登記の代行は、司法書士の独占業務です(司法書士法第3条)。

なお、弁護士は「法律事務全般」をおこなうことができます。

そのため、司法書士と同じく登記手続きを代理することは可能です。

ただ、実務上の手続きは専門的であることが多く、司法書士に依頼されることが一般的です。

3-1. 司法書士に依頼するメリット

不動産登記を司法書士に依頼することで、以下のような多くのメリットがあります。

-

- 続きの正確性と確実性

法律に基づき、書類作成や申請内容のチェックを正確におこなうため、申請の不備による遅延や不受理、申請後の取下げや却下といったリスクを回避できます。

-

時間と労力の大幅な削減

平日の日中に法務局や役所へ何度も足を運んだり、複雑な申請書類を作成したりする必要がなくなります。これにより、ご自身の仕事や生活に集中できます。

-

法的リスクの回避

不動産の権利移転には、登記だけでなく様々な法律が関わります。

例えば、遺産分割協議の内容に不備があれば、将来の紛争の原因になりかねません。

司法書士は、登記手続きの背景にある権利関係全体を俯瞰し、法的な観点から最適なアドバイスを提供し、トラブルを未然に防ぎます。

-

ワンストップでの対応

多くの司法書士は、税理士や弁護士、土地家屋調査士といった他の専門家と連携しています。そのため、登記に関連して発生する税金の問題や、境界線を確定させる必要がある場合などでも、窓口となってスムーズに対応を進めることが可能です。

信頼できる司法書士を選ぶ際は、「相続登記の解決実績」「分かりやすく丁寧な説明」、弁護士や税理士と連携し、税務申告や相続トラブルまで「ワンストップで対応」できるか。

4.登記代行サービスの流れ

司法書士に登記手続きの代行を依頼した場合、一般的に以下の流れで手続きが進みます。

司法書士に依頼した場合、ご自身でおこなう作業は、主に必要書類の収集と司法書士が作成した書類への署名・押印のみとなり、負担が大幅に軽減されます。

問い合わせ

司法書士事務所に連絡し、状況を伝えて対応可能かを確認します。

相談・手続き内容の確認・見積もり

司法書士と面談し、登記の目的(相続、売買など)や不動産の状況、当事者関係などを詳細に伝えます。

司法書士は、必要な手続きを特定し、費用の見積書を作成・提示します。

契約・必要書類のご案内

手続き内容と費用に納得できれば、正式に業務を依頼(委任契約)します。

その後、司法書士から登記に必要な書類のリストと収集方法について案内があります。

必要書類の収集・作成

依頼者は、印鑑証明書や住民票などを取得します。

なお、追加費用はかかりますが、司法書士が職権で戸籍謄本などを代理取得することも可能です。

司法書士は、登記原因証明情報や委任状、登記申請書など、専門的な書類を作成します。

登記申請

すべての申請書類が揃ったら、司法書士が不動産の所在地を管轄する法務局へ登記を申請します。

現在はインターネットを利用したオンライン申請が一般的です。

登記完了・書類のお渡し

申請後、1〜2週間程度で登記が完了します。

法務局によっては、登記完了予定日をホームページから確認することができます。

司法書士は、登記完了証や新しい権利証(登記識別情報通知)、お預かりした書類などを依頼者に返却し、業務終了となります。

参照リンク

5.不動産登記にかかる費用と相場・軽減措置

不動産登記の手続き費用は大きく分けて「①登録免許税(国に納める税金)」、「②司法書士への報酬」、「③その他実費」の3つです。

5-1. 登録免許税とその他税金

登録免許税は、登記を申請する際に必ず納めなければならない国税です。

税額は、不動産の「固定資産税評価額」に、登記の種類ごとに定められた税率を乗じて算出します。

| 登記の種類 | 税率 | 備考 |

|---|---|---|

| 売買による所有権移転 | 固定資産税評価額×2.0% | 土地の売買は1.5%(租税特別措置法第72条)。一定の要件を満たす中古住宅(建物)購入は0.3%(同法第73条)などの軽減措置が受けられます[令和9年3月31日まで]。 |

| 相続による所有権移転 | 固定資産税評価額×0.4% | |

| 贈与による所有権移転 | 固定資産税評価額×2.0% | |

| 抵当権設定 | 債権額(借入額)×0.4% | マイホーム取得のためのローンは、一定の要件下で0.1%に軽減(同法第75条)。 |

5-2. 司法書士への報酬相場

司法書士への報酬は、各事務所が自由に設定できるため一律ではありませんが、手続きの難易度や不動産の数などに応じて変動します。

以下は一般的な報酬の目安です。

| 登記の種類 | 司法書士報酬の目安 |

|---|---|

| 相続による所有権移転 | 7万円~15万円程度 |

| 売買による所有権移転 | 5万円~12万円程度 |

| 贈与による所有権移転 | 5万円~10万円程度 |

| 抵当権設定 | 4万円~7万円程度 |

| 抵当権抹消 | 1.5万円~3万円程度 |

6.必要書類と準備のポイント

不動産登記をスムーズに進めるためには、事前の書類準備が鍵となります。

主な登記手続きについて、多くのケースで必要となる書類の例を一覧にしました。

| 登記の種類 | 登記義務者(渡す側) | 登記権利者(もらう側) |

|---|---|---|

| 売買 | ・登記識別情報通知(または登記済証) ・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) ・実印 ・最新年度の固定資産税評価証明書 ・売買を証明する書面(登記原因証明情報) |

・住民票 ・認印または実印 |

| 相続 | 【被相続人】 ・出生から死亡までの戸籍謄本等 ・住民票の除票 【相続人全員】 ・戸籍謄本 ・印鑑証明書 【その他】 ・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付き) ・遺言書 ・最新年度の固定資産評価証明書 |

【新たに名義人となる相続人】 ・住民票 |

| 贈与 | ・登記識別情報通知(または権利証) ・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) ・最新年度の固定資産税評価証明書 ・実印 ・贈与を証する書面(登記原因証明情報) |

・住民票 ・認印または実印 |

※上記は一般的な例です。事案によって追加の書類が必要になる場合がありますので、必ず司法書士にご確認ください。

7.よくある質問(Q&A)

7-1. 登記が義務化されるケースはありますか?

はい、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

具体的には、「相続の開始を知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請する義務があります

(ただし、義務化前に相続したことを知った不動産は、2024年4月1日から3年以内)。

また、遺産分割協議が成立した場合には、その成立日から3年以内にその内容に基づいた登記を申請する必要があります。

この義務化は過去に発生した相続にも適用されるため、まだ名義変更をしていない不動産がある場合は、お早めに司法書士へご相談ください。

7-2. 司法書士に代行を依頼した場合、どれくらいで申請可能ですか?

手続きの期間は、事案の複雑さによって大きく異なります。

法務局へ申請するまでの目安は次の通りです。

- 単純な売買や贈与

ご依頼後に書類がスムーズに揃えば、一般的には1〜2週間程度で登記申請となります。 - 相続登記

戸籍の収集に時間を要するため、登記申請まで1ヶ月〜3ヶ月以上かかることも珍しくありません。

相続人が多い、または全国に散らばっている場合はさらに時間がかかるケースもあります。

あらためての確認となりますが、基本的に第三者にご自身の権利を主張するためには、登記が必要であるということです。売買契約や相続により権利を取得した場合はすみやかに登記を完了させることが大切です。

権利関係や状況が複雑な場合には、司法書士へ早めに相談しましょう。

また、依頼後は司法書士からの連絡に迅速に対応いただくことで、手続きをスムーズに進めることができます。

7-3. オンラインや郵送で、司法書士に代行依頼は可能ですか?

はい、多くの司法書士事務所では、オンラインでの面談や、郵送での書類のやり取りに対応しています。

司法書士には、依頼を受ける際に原則として面談等による本人確認が義務付けられていますが(司法書士会会則)、Zoomなどのビデオ通話を利用したオンライン面談(電子署名を利用する場合など)も認められています。(ただし、直接対面での本人確認が必要なケースもあります。)。

遠方にお住まいの方や、日中お仕事で時間が取れない方でも、インターネットを活用してスムーズに依頼を進めることが可能です。

対応方法は事務所によって異なりますので、事前に確認するようにしましょう。

8.まとめ

本記事では、不動産登記の代行について、その基本から専門家の選び方、費用、具体的な手続きまでを解説しました。

不動産登記は、ご自身の財産を守るための重要な手続きです。

手続きは複雑で専門的です。

信頼できる司法書士というパートナーを見つけることで、その負担を大幅に軽減し、安全かつ確実に権利を守ることができます。

特に、2024年4月から義務化された相続登記において、手続きを先延ばしにすると、問題がさらに複雑化し、時間も費用も余計にかかってしまう可能性があります。

上垣司法書士事務所では、不動産登記に関する個別相談をおこなっています。

相続、売買、贈与などによる所有権移転登記や、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記などの不動産登記手続きをサポートしています。

不動産に関する手続きで少しでも不安や疑問を感じたら、決して一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。