遺産分割協議書はどこでもらえる?【入手方法から書き方・費用まで完全ガイド】

相続手続

執筆者 司法書士 上垣 直弘

- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号

- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

目次 [ 開閉 ]

遺産分割協議書はどこでもらえる?【入手方法から書き方・費用まで完全ガイド】

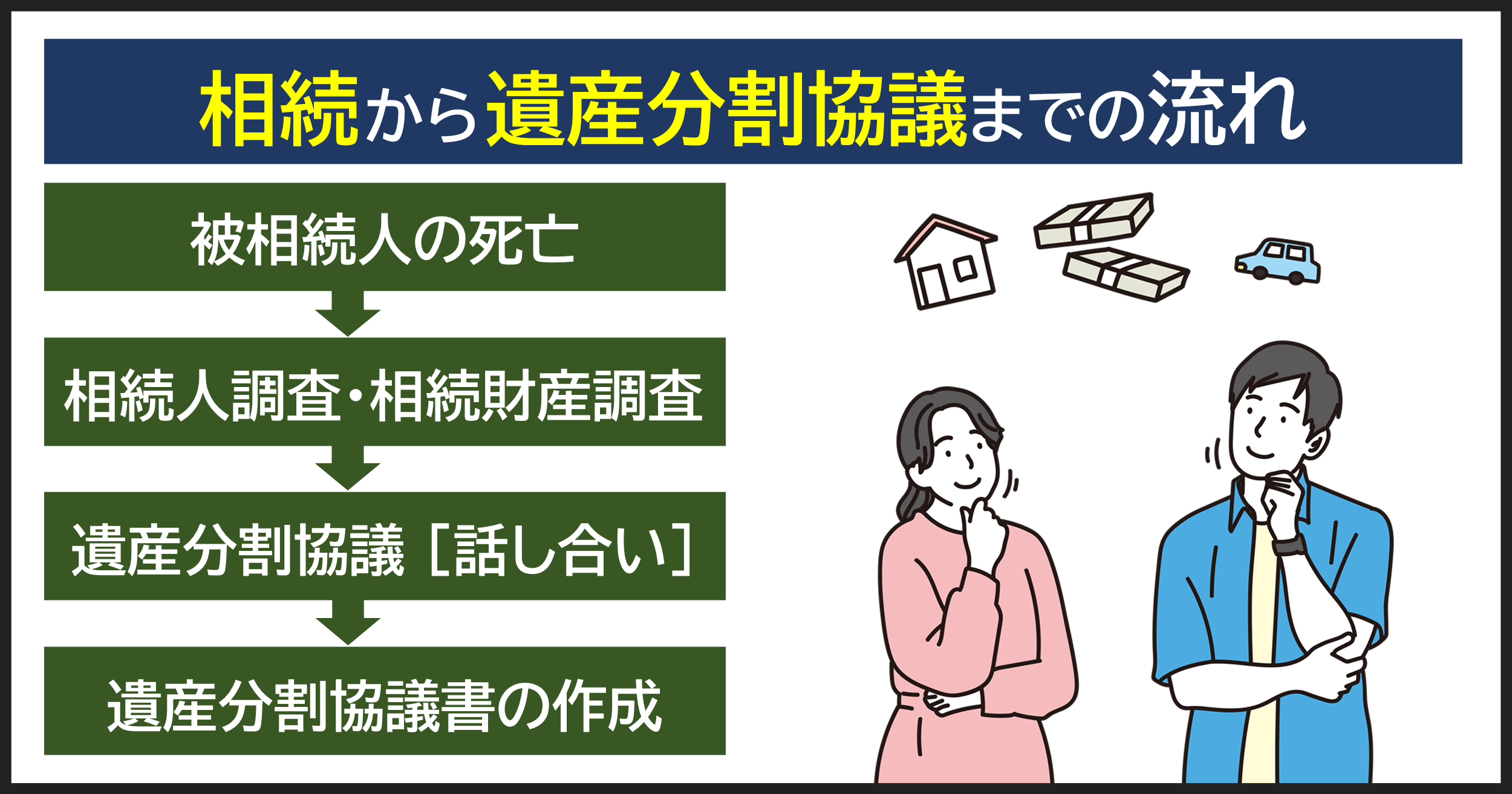

身内の方が亡くなられ、遺言書が遺されていなかった場合、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。

その際、相続手続きには 「遺産分割協議書」が必要になります。

「一体どこでもらえるのだろう?」と疑問に思われるかもしれません。

結論から申し上げますと、遺産分割協議書は、市役所や法務局といった特定の窓口で「もらう」ものではありません。

ただ、基本的な遺産分割協議書のひな形(テンプレート)については、国税局や法務局のホームページなどから入手できます。

しかし、相続財産や分割内容は個々で異なるため、ご自身で遺産分割協議書を作成する必要があります。

この記事で分かること

- ☑ 遺産分割協議書のひな形(テンプレート)の入手先

- ☑ 自分で作成する場合の具体的な流れと、必要な書類

- ☑ 弁護士や司法書士など、専門家に依頼する場合の費用相場と比較

- ☑ 作成する上での重要な注意点や、協議がまとまらない場合の対処法

本記事では、上記のような遺産分割協議書に関する不安や疑問について解説します。

1. 遺産分割協議書とは何か

遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった方)の遺産について、どの相続人が、どの財産を、どれくらいの割合で取得するのか、相続人全員で合意した内容を記録した法的な文書です。

民法第907条第1項では、「共同相続人は…いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる」と定められており、この協議の結果を証明するものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は、次の場面で利用することがあります。

- ・ 遺産整理手続き(相続手続き)

法務局での不動産の名義変更 (相続登記)や、銀行・信用金庫などにおける預貯金口座の解約をおこなう際の必要書類となります。 - ・ 将来的な相続人間のトラブル防止

口約束だけでは、後から認識の違いが生じ、相続人間、特に兄弟姉妹間の関係が悪化するケースも少なくありません。 「言った・言わない」といったトラブルを未然に防ぎます。

2. 遺産分割協議書はどこでもらえる?入手方法の基本

冒頭で述べた通り、遺産分割協議書は特定の役所でもらえる書類 ではありません。

入手(作成)方法は、大きく分けて以下の2つです。

・ 自分で作成する

公的機関が提供するひな形を利用して作成する方法があります。

・ 専門家に依頼する

弁護士、司法書士、行政書士、税理士などに作成を依頼する方法があります。

弊所でも、遺産分割協議書の文例、サンプルについて公開しており、ダウンロードも可能です。

<ひな形ダウンロードはこちら>

「【書式無料ダウンロード】遺産分割協議書ひな形・文例集21点 [PDF・Word対応]、官公庁リンク集」

<条文例の書き方はこちら>

自分で作成すれば費用を抑えられますが、法的に有効な書類を作成するには正確な知識が求められ、記載ミスや手続きの漏れが起こるリスクもあります。

一方、専門家に依頼すれば費用はかかりますが、正確性と安心感を得られ、複雑な手続きもすべて任せることができます。

ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選択することが重要です。

2-1. 国税庁・法務局などのひな形入手先

ご自身で作成する場合、ゼロから作る必要はありません。

国税庁や法務局などのウェブサイトで、遺産分割協議書のひな形(テンプレート)や記載例が公開されています。

- ・ 国税庁

相続税の申告に関する情報とともに、基本的なひな形が提供されています。

次のコラムでは相続税申告で国税庁のひな形を利用する際の注意点や、Word・PDF等の書式ダウンロードについて解説しています。

関連記事「相続税申告で使える!国税庁の遺産分割協議書のひな形を利用する際の注意点について徹底解説【ワード版・PDF版・Excel版の書式無料ダウンロード】」

- ・ 法務局

不動産の相続登記(名義変更)を見すえた協議書の記載例などが参考になります。

法務局が提供するひな形を基に、相続登記申請をスムーズに進めるための書き方を詳しく解説しています。

関連記事 - ・ 全国の銀行や信託銀行

各金融機関のウェブサイトで、預貯金の相続手続きに特化したひな形が用意されている場合があります。

これらのひな形は公的機関が提供しているため信頼性が高く、無料で参考にすることできます。

ただし、あくまで一般的な形式であるため、ご自身の家庭の財産状況(例えば、非上場株式や多数の土地・建物があるなど)に合わせて、内容は適切に修正・加筆する必要があります。

2-2. 弁護士や司法書士など専門家への依頼

相続財産が多岐にわたる、相続人間の関係が複雑、手続きに時間をかけられないといった場合には、専門家への依頼がおすすめです。

ひとくちに専門家といっても、それぞれの得意分野が異なります。

| 専門家の種類 | 主な役割と特徴 | こんな方におすすめ |

|---|---|---|

| 弁護士 |

遺産分割協議書の作成はもちろん、相続人間の交渉代理や、万が一トラブルになった際の家庭裁判所での調停・審判手続きまで一貫して対応可能。 法律の専門家として、最も広範なサポートを提供します。 |

・相続人間で意見が対立している、またはその可能性がある ・交渉も含めて全て任せたい |

| 司法書士 |

不動産(土地・建物)の相続登記(名義変更)の専門家です。 遺産分割協議書の作成から、その後の法務局への登記申請までをセットで依頼できます。 ただし、紛争案件の代理はおこなえません。 |

・遺産に不動産が含まれており、登記手続きをスムーズに進めたい |

| 行政書士 |

書類作成の専門家として、遺産分割協議書や、自動車の名義変更(運輸支局での手続き)に必要な書類作成などをサポートします。 比較的費用を抑えられる傾向にありますが、登記申請の代理や紛争案件の対応はできません。 |

・相続トラブルがなく、書類作成のみを依頼したい ・費用を抑えたい |

| 税理士 |

相続税申告の専門家。遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。 その申告に必要な遺産分割協議書の作成を、税務の観点からサポートします。 |

・相続税の申告が必要になる可能性が高い |

専門家に依頼すれば、面倒な戸籍収集や財産調査から、法的に不備のない書類作成まで一括でサポートしてもらえます。

特に相続財産の規模が大きい、権利関係が複雑な場合には、専門家のサポートを検討する価値は非常に高いでしょう。

3. 遺産分割協議書が必要となるケース

どのような場面でこの書類が必須になるのか、具体的な例を挙げて解説します。

3-1. 相続人が複数いるが遺言書がない場合

被相続人が遺言書を遺さずに亡くなった場合、相続財産の分け方を相続人全員で話し合って決める必要があります。

この話し合い(遺産分割協議)の結果を証明する書類として、遺産分割協議書が不可欠です。

なお、その話し合いでは、法律(民法)で定められた法定相続分どおりに遺産分割をする場合でも、その合意内容について書面に残しておくと良いでしょう。

3-2. 遺言書と異なる分割をしたい場合

遺言書で遺産分割方法が指定されている場合でも、相続人や受遺者全員が合意すれば、遺言内容と異なる分割をおこなうことも可能です。

例えば、遺言書の記載内容が「長男Aに全ての不動産を相続させる」と書き遺されている場合でも、相続人全員で「次男Bが特定の土地・建物を相続する」とする分割合意も可能です。

3-3. 相続登記や相続税申告が必要な場合

以下のような公的な手続きにおいて、遺産分割協議書は原則として必須の提出書類となります。

・ 不動産の相続登記

法務局で土地や建物の名義を被相続人から相続人へ変更する際に、誰が所有者になるのかを証明するために必要です。

なお、2024年4月1日から相続登記は義務化されており、原則として相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。

-

関連記事

・ 預貯金や株式の解約・名義変更

金融機関(銀行、証券会社など)で、凍結された被相続人の口座を解約したり、名義を変更したりする際に提出を求められます。

・ 自動車の名義変更

運輸支局で自動車の名義を変更する際に必要です。

・ 相続税の申告

税務署に相続税を申告する際、誰がどの財産を取得したかを明確にするために必要です。

「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった税制上の優遇措置を受けるためにも、協議書の提出が前提となります。

3-4. 相続トラブルを防ぎたい場合

遺産分割協議書は、法的な手続きのためだけでなく、相続人間の無用な争いを防ぐという重要な役割も担っています。

一度、書面に残して全員が署名・実印を押せば、後から「そんな約束はしていない」と主張することは極めて困難になります。

親族間の相続トラブル は感情的になりやすく、一度こじれると修復が困難です。

円満な相続を実現するためにも、協議書の作成は非常に有効です。

4. 遺産分割協議書が不要なケース

状況によっては、必ずしも遺産分割協議書の作成が必要ない場合もあります。

4-1. 相続人が一人だけの場合

相続人が配偶者のみ、または子一人のみといったケースでは、そもそも遺産を「分割」する必要がないため、協議書は不要です。

4-2. 遺言書にすべての財産の分割方法が明記されている場合

遺言書に「A銀行の預金は妻に、自宅の土地・建物は長男に」というように、すべての財産の行き先が具体的に指定されており、かつ相続人全員がその内容に納得している場合は、遺産分割協議をおこなう必要がないため、協議書も不要です。

その遺言書を使って、各手続きを進めることになります。

ただし、注意点として、遺言書に記載されていない財産が後から見つかった場合は、その財産について別途、遺産分割協議をおこない、協議書を作成する必要があります。

遺言書があるからと安心せず、財産調査は慎重におこなうことが重要です。

5. 遺産分割協議書を自分で作成する流れ

ご自身で遺産分割協議書を作成する場合の、具体的な流れを3ステップで解説します。

5-1. ①相続人の確定と相続財産の調査

協議を始める前の最も重要な準備段階です。

1. 相続人の確定

まず、誰が相続人なのかを確定させます。

そのために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)を取得します。

これにより、前妻の子や認知した子など、把握していなかった相続人の存在が判明することもあります。

相続人が一人でも欠けた遺産分割協議は無効となるため、この調査は極めて重要です。

関連ページ

2. 相続財産の調査

次に、被相続人がどのような財産を遺したのかを全て洗い出します。

☑ プラスの財産

預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券(株式、投資信託など)、自動車、生命保険金、ゴルフ会員権、著作権、絵画など。

☑ マイナスの財産

借金(他人の借金の連帯保証人になっている地位なども含みます)、ローン、未払い料金・滞納税金など。

預貯金は通帳や残高証明書、不動産は名寄帳や登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せて確認します。

財産の一覧として「財産目録」を作成し、相続人全員で共有することで、その後の協議がスムーズに進みます。

関連ページ

「相続財産調査」

もし、調査の結果、明らかにマイナスの財産の方が多い場合は、遺産を一切引き継がない「相続放棄」を家庭裁判所で手続きすることも検討します(原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)。

相続放棄した人は、初めから相続人ではなかったことになるため、遺産分割協議に参加する必要はありません。

関連ページ

「相続放棄」

家庭裁判所の相続放棄手続きについて、具体的な流れや必要書類について紹介しています。

5-2. ②合意内容の協議と書面の作成

相続人と財産が確定したら、いよいよ遺産分割協議をおこないます。

1. 遺産分割協議

相続人全員が参加し、誰がどの財産を取得するかを話し合います。

相続人同士が遠隔地の場合は、相続人同士が遠隔地にいる場合は、電話で話し合ったり、遺産分割案を郵送で回覧したりする方法もあります。

必ずしも法定相続分通りに分ける必要はなく、全員が合意すればどのような割合で分割しても構いません。

「自宅の土地・建物は同居していた長男が相続する代わりに、他の相続人には相応の現金を支払う(代償分割)」といった方法も可能です。

2. 協議書の作成

全員の合意内容が固まったら、その内容を正確に文書化します。

財産の表記は、誰が見ても特定できるように、具体的に記載することが重要です。(具体的な記載例は後述の「10-1. 正確な相続財産の記載」を参照)

3. 署名・押印

作成した協議書の内容を相続人全員で再度確認し、問題がなければ、全員が署名し、実印(市区町村に登録した印鑑)を押印します。

そして、各自の印鑑証明書を添付することで、遺産分割協議書は法的な効力を持つ文書として成立します。

協議書は相続人の人数分作成し、各自が1通ずつ保管するのが一般的です。

6. 遺産分割協議書作成に必要な書類と手続き

遺産分割協議書の作成と、その後の手続きをスムーズに進めるために、一般的に必要となる書類は以下の通りです。

| 書類名 | 入手先 | 備考 |

|---|---|---|

| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 | 本籍地の市区町村役場 | 相続人を確定するために必須。 |

| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 | 協議に参加する相続人が誰であるかを証明します。 |

| 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人の住所地の市区町村役場 | 協議書に押印した実印を証明するために必要。 提出先によって、発行後3ヶ月または6ヶ月以内のものを求められることが多いです。 |

| 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 | 不動産の正確な情報を記載するために必要。 |

| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 | 相続税申告や、遺産の価値を評価する際に使用します。 |

| 預貯金の残高証明書 | 各金融機関 | 被相続人が亡くなった日(相続開始日)時点の残高を証明します。 |

| 自動車の車検証 | (自宅などで保管) | 自動車の情報を正確に記載するために必要。 |

これらの書類を事前に揃えておくことで、財産調査や協議書の作成が円滑に進みます。

7. 遺産分割協議書の提出先・提出方法

作成した遺産分割協議書は、それ自体をどこかの役所に届け出る義務はありません。

各種の相続手続きをおこなう際に、必要に応じて各所に提出します。

| 提出先 | 目的 | 提出方法・注意点 |

|---|---|---|

| 法務局 | 不動産(土地・建物)の名義変更(相続登記) | 原本を提出します。 「原本還付」の手続きを行えば、コピーを提出し、原本を返却してもらうことが可能です。 |

| 金融機関(銀行・証券会社など) | 預貯金の解約、名義変更、株式の移管手続き | 原本の提出を求められることが多いです。 金融機関によってルールが異なるため、事前に確認が必要です。 |

| 税務署 | 相続税の申告 | 申告書にコピーを添付します。 |

| 運輸支局 | 自動車の名義変更 | 原本を提出します。 |

遺産分割協議書は関係各所で使用する重要な書類です。

原本の提出を求められた際は、手続き後に返却してもらえるか(原本還付)を必ず確認しましょう。

8. 自分で作成する場合と専門家に依頼する場合の比較

費用面や手間の面から、どちらの方法がご自身に適しているか比較検討してみましょう。

| 比較項目 | 自分で作成する場合 | 専門家に依頼する場合 |

|---|---|---|

| メリット | ・費用を大幅に抑えられる。 | ・法的に正確で、不備のない書類を作成できる。 ・面倒な手続き(戸籍収集、財産調査など)を一任できる。 ・相続人間の交渉や調整役も担ってもらえる(弁護士の場合)。 |

| デメリット | ・法的な知識が必要で、時間と手間がかかる。 ・記載ミスや相続人の漏れなど、致命的な間違いを犯すリスクがある。 ・相続人間で意見が対立した場合、自分たちで解決する必要がある。 |

・費用がかかる。 |

| おすすめな人 | ・相続財産が預貯金のみなどシンプル ・相続人間で全く揉めていない ・時間に余裕があり、自分で調べながら進められる |

・相続財産が多い、または不動産や非上場株式などが含まれる ・相続人間で意見が対立する可能性がある ・仕事などで忙しく、手続きに時間をかけられない |

9. 遺産分割協議書作成にかかる費用相場

実際にいくら費用がかかるのかという疑問にお答えします。

☑ 自分で作成する場合

戸籍謄本や印鑑証明書、登記簿謄本などの取得実費のみで済みます。

数千円から、相続人が多い場合でも数万円程度に収まることがほとんどです。

☑ 専門家に依頼する場合

依頼する専門家や、相続財産の内容・価額によって大きく異なります。

あくまで一般的な目安ですが、以下のようになります。

行政書士

3万円位~8万円程度

司法書士

5万円位~15万円程度

弁護士

10万円位~

税理士(相続税申告とセットの場合)

遺産総額の0.5%~1.0%程度

特に弁護士に依頼する場合、単なる書類作成だけでなく、交渉代理や将来的な紛争予防といった付加価値が含まれるため、他の専門家より高額になる傾向があります。

しかし、相続トラブルという大きな不安から解放されるメリットは計り知れません。

複数の事務所から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することをおすすめします。

10.遺産分割協議書を作成する際の注意点

最後に、書類の不備で手続きが滞ることのないよう、特に重要な3つのポイントを解説します。

10-1. 正確な相続財産の記載

財産の記載が曖昧だと、法務局や金融機関で手続きを受け付けてもらえません。

客観的な資料に基づき、誰が見ても特定できるように正確に記載する必要があります。

不動産(土地・建物)

登記事項証明書(登記簿謄本)の通りに、一字一句間違えずに記載します。

土地:所在、地番、地目、地積

建物:所在、家屋番号、種類、構造、床面積

預貯金

通帳や残高証明書を参考に、以下を正確に記載します。

残高を記載すると、解約時点に利息が付くなど金額が異なることがあります。

この時、遺産分割協議書の金額と異なることを理由に相続手続きが進められない可能性があります。

金融機関名、支店名、預金種別(普通・定期など)、口座番号

自動車

車検証の通りに記載します。

登録番号(ナンバー)、車台番号

10-2. 相続人全員の署名・実印

遺産分割協議書が法的に有効と認められるためには、相続人全員の合意が不可欠です。

・ 全員の署名と実印

協議書には、相続人全員が自署し、実印を押印します。

住所も印鑑証明書に記載されている通りに正確に記入してください。

協議書には本人しか取得できない印鑑証明書を添付することで、協議が成立したことを証明します。

・ 特殊なケースの対応

相続人に未成年者がいる場合

親権者が法定代理人として署名・押印します。

ただし、その親権者自身も相続人である場合(例:母と未成年の子)、利益が相反するため、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。

相続人に判断能力がない方(認知症など)がいる場合

家庭裁判所で成年後見人を選任し、その成年後見人が本人に代わって協議に参加し、署名・押印します。

相続人が海外に在住している場合

実印と印鑑証明書の代わりに、現地の日本領事館などで取得できる「サイン証明(署名証明)」を使用します。

なお、サイン証明には「綴り合わせ型」と「単独型」の2種類がありますが、相続登記には「綴り合わせ型」が必要です。

10-3. 期限と手続きの見落としに注意

遺産分割協議書の作成自体に法的な期限はありません。

しかし、関連する手続きには厳格な期限が設けられています。

相続税の申告・納付

相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内

相続登記

原則、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内

相続放棄

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内

遺産分割協議が長引くと、相続税の申告期限に間に合わなくなる恐れがあります。

期限を超過すると、延滞税が課されたり、税制上の特例が使えなくなったりする大きな不利益が生じます。

相続が発生したら、期限を意識して計画的に協議を進めましょう。

なお、遺産分割協議がまとまらない場合でも、一旦相続税申告をおこないます。

遺産分割協議がまとまった後、修正申告などをおこなうことが一般的です。

11. 遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

もし相続人間の話し合いがまとまらなかったり、一部の相続人が協議への参加を拒否したりしている場合には、当事者だけで解決するのは困難です。

その場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。

・ 遺産分割調停

調停委員という中立的な第三者が間に入り、各相続人の主張を聞きながら、合意形成に向けた話し合いを進める手続きです。

・ 遺産分割審判

調停でも話がまとまらなかった場合、手続きは自動的に「審判」に移行します。

審判では、裁判官が一切の事情を考慮して、遺産の分割方法を決定します。

この決定(審判)には、確定判決と同じ効力があります。

これらの法的な手続きは非常に専門的であるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士は、あなたの代理人として法的な主張を組み立て、有利な条件で解決できるようサポートします。

12. まとめ

遺産分割協議書は、特定の場所でもらえるものではなく、相続人自身で作成するか、専門家に依頼して準備する重要な書類です。

✅ 入手先

ひな形は国税庁や法務局のサイトなどで入手可能。

✅ 作成方法

① 相続人・財産の調査 → ② 協議 → ③ 書面作成・署名押印 の流れで進める。

✅ 注意点

財産の正確な記載、相続人全員の署名・実印の押印が必要。 相続登記、相続税申告などの期限を守ることが必要。

✅ 困ったとき

自分での作成に不安がある場合や、相続人間で揉めている場合は、弁護士などの専門家への相談がおすすめです。

相続手続きは、多くの方にとって初めての経験であり、不安を感じるのは当然のことです。

この記事が、あなたの相続手続きを円滑に進めるための一助となれば幸いです。

もし、少しでもご不安な点があれば、一人で抱え込まず、ぜひ一度、当事務所のような相続問題に詳しい専門家にご相談ください。

上垣司法書士事務所では、遺産相続問題の解決をサポートしています。

また、事前予約制にて、遺産相続に関するご相談も常時受け付けています。

お話を丁寧にお伺いした上で、相談内容に応じたプランをご提案いたします。

お電話または問い合わせフォーム(メール)から面談のご予約が可能です。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

また、他士業と連携しており、相続トラブル (弁護士)、相続税申告(税理士)もご相談可能です。

ご依頼いただきました際には、これらの相談もご案内可能ですので、安心してご相談ください。