遺産整理業務とは?必要性とメリットを徹底解説

相続手続

執筆者 司法書士 上垣 直弘

- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号

- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

遺産整理業務とは?必要性とメリットを徹底解説

ご家族が亡くなられた後の遺産整理は、多くの遺族にとって初めての経験です。

「何から手をつければいいのか分からない」

「手続きが複雑で大変そうだ」

といった不安を抱えるのは当然のことです。

遺産整理業務とは、相続手続きの専門家が、相続人に代わって遺産の調査から各種名義変更、遺産の分配までを一括して代行するサービスです。

このサービスを利用することで、相続人は面倒な手続きにかかる時間的・精神的な負担から解放されます。

特に、相続財産の種類が多い場合や、相続人間で意見の調整が必要なケースでは、第三者である専門家が間に入ることで、感情的な対立を避け、円満な相続を実現する助けとなります。

この記事では、遺産整理業務の具体的な内容や流れ、依頼先の選び方、費用相場までを分かりやすく解説します。

最後までお読みいただくことで、ご自身の状況に最適な相続の進め方が見つかり、スムーズな遺産整理への第一歩を踏み出せるはずです。

1. 遺産整理業務が必要となるケース

遺産整理の中には、義務として法律上期限が定められた手続きがあります。

専門家のサポートを利用することで相続手続きが格段にスムーズになるケースが数多くあります。

特に、以下のような状況に当てはまる方は、専門家への依頼を積極的に検討する価値があるでしょう。

「遺産整理業務」の利用がお勧めな方

-

相続人が多い、または遠方に住んでいる

相続人が複数いる場合、全員の足並みを揃えて手続きを進めるのは大変です。

また、遠方にお住まいの方がいると、書類のやり取りだけでも大きな負担となります。

-

仕事や家庭の事情で時間が取れない

相続手続きには、平日の日中に役所や金融機関の店舗へ何度も足を運ぶ必要があります。

多忙な方にとって、その時間を捻出するのは現実的ではありません。

-

相続財産の種類が多い・複雑である

預貯金だけでなく、不動産、株式・投資信託といった金融商品、ゴルフ会員権、自動車など、財産の種類が多岐にわたる場合、それぞれで所定の手続きや財産評価の方法が異なり、専門的な知識が求められます。

-

相続人同士の関係が疎遠、または複雑である

普段あまり交流のない相続人がいる場合や、関係性があまり良好でない場合、第三者である専門家が間に入ることで、客観的かつ公平に手続きを進めやすくなります。

-

手続きの期限が迫っている

例えば、相続税の申告・納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内におこなう必要があります。

これ以外にも、法律で期限が決まっている相続手続きがあります。この期限に間に合わせるためには、計画的な手続きが不可欠です。

1-1. 遺産整理業務を依頼せず、自分で手続きはできる?

結論から言うと、ご自身で遺産整理手続きをおこなうことは可能です。

しかし、それには相応の時間と労力が必要となります。

自分で手続きをおこなう場合の主なデメリットは以下の通りです。

自分で相続手続きをおこなうデメリット

-

膨大な時間と手間がかかる

例えば、相続関係を調査するために、被相続人の戸籍謄本等を出生から死亡にいたるまで全て収集する必要があります。

また、複数の金融機関で残高証明書の取得や解約、法務局で不動産の名義変更(相続登記)をおこなうなど、手続きは多岐にわたります。

これらをすべて自分でおこなうと、数ヶ月以上かかることも珍しくありません。 -

専門知識が必要で、ミスが許されない

例えば、戸籍の読み取りを間違えて相続人を見落としてしまうと、遺産分割協議が無効になる可能性があります(遺産分割協議は相続人全員が参加し、その合意が必要です)。

また、財産評価を誤れば、相続税の申告で追徴課税を受けるリスクもあります。 -

精神的な負担が大きい

慣れない手続きの連続に加え、他の相続人との調整が必要になることもあります。

精神的なストレスは計り知れません。 例えば、相続関係を調査するために、被相続人の戸籍謄本等を出生から死亡にいたるまで全て収集する必要があります。

これらのデメリットを考慮すると、「多少費用がかかっても、正確かつスムーズに手続きを終わらせて早く安心したい」と考える方にとって、専門家に遺産整理業務を依頼することは非常に有効な選択肢と言えるでしょう。

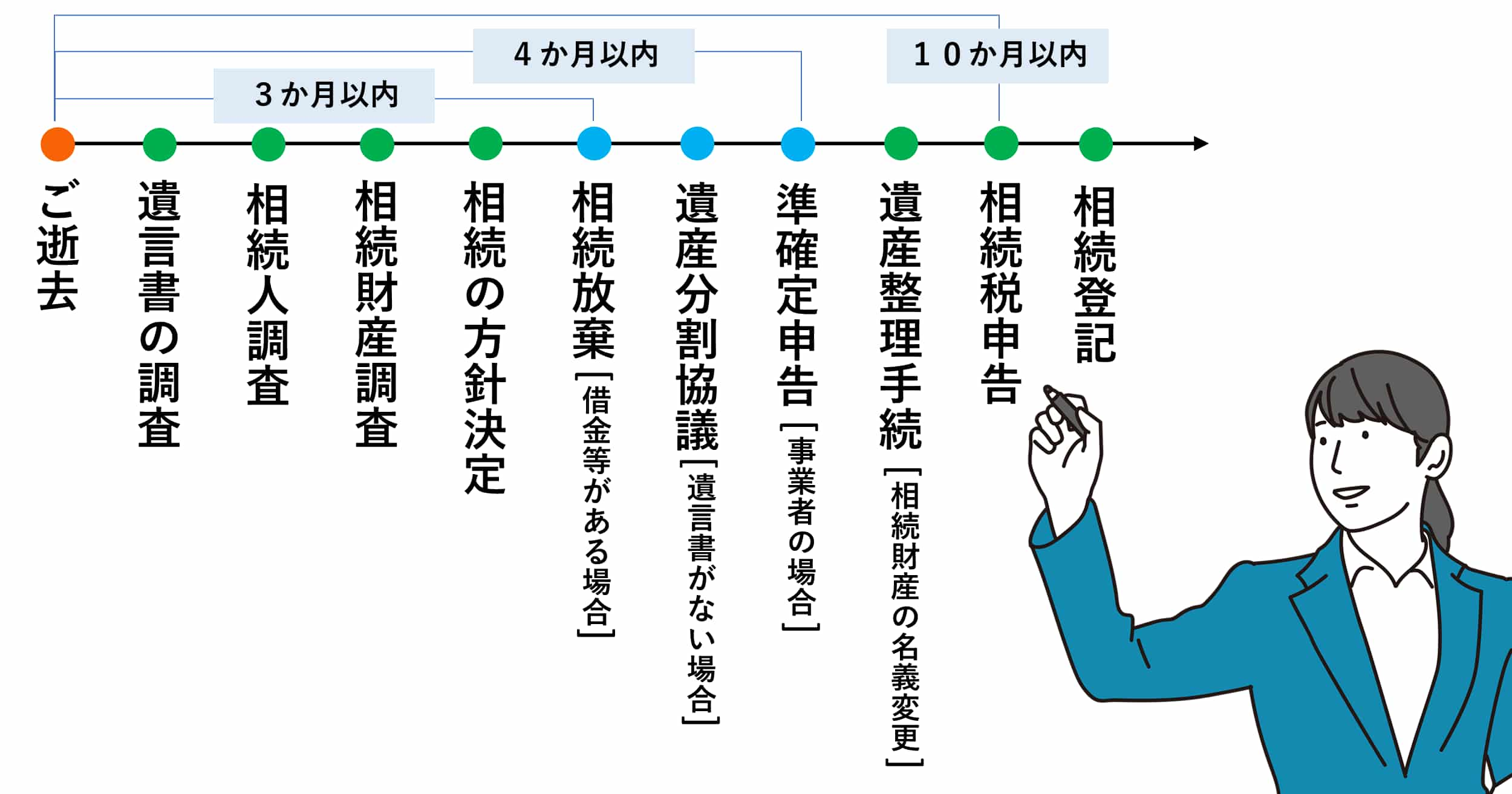

2. 遺産整理の主な流れ

遺産整理は、相続が発生してから完了するまで、おおむね以下の流れで進んでいきます。

全体像を把握しておくことで、現在どの段階にいるのか、次に何をすべきかが明確になります。

【ステップ1】遺言書の有無の確認

手続きを開始する前に、まず被相続人が遺言書を残していないかを必ず確認してください。遺言書の有無によって、その後の手続きが大きく変わります。

遺言書がある場合、原則としてその内容が優先されます。

遺言書が残されていない場合には、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。

なお、公証役場や法務局で保管されている遺言書(※自筆証書遺言保管制度利用の場合)を除き、遺言書を発見した場合は家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があり、これは法律で定められた義務です。

検認手続きについて、詳しくは次のコラムで解説しています。

多くの遺産整理は遺産分割協議を経るケースが一般的ですので、本記事では主にこの流れに沿って解説を進めます。

【ステップ2】相続人の確定(戸籍収集)

遺産分割協議は、法定相続人全員の参加が必須です。

一人でも欠けていると協議は無効になってしまいます。

後から新たな相続人が判明した場合、遺産分割協議をすべてやり直すことになります。

そのため、まずは被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)等を取り寄せ、法的に誰が相続人になるのかを正確に確定させます。

必要書類一覧

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

- 相続人全員の住民票または戸籍の附票

これらの書類は、原則として本籍地の市区町村役場で取得します。

被相続人が転籍を繰り返している場合や、兄弟姉妹が相続人になる場合(代襲相続を含む)などは、収集すべき戸籍が数十通に及ぶこともあり、大変な手間と時間がかかります。

なお、収集した戸籍謄本等を法務局に提出して相続関係の証明書を発行してもらう「法定相続情報証明制度」を利用すれば、その後の金融機関などでの相続手続きで戸籍一式の提出が不要になり、手続きを効率化できる場合があります。

相続人の範囲や順位、法定相続分については次のページで詳しく解説しています。

【ステップ3】相続財産の調査と目録作成

次に、被相続人がどのような財産をどれだけ所有していたかを調査します。

預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金やローンといったマイナスの財産もすべて洗い出す必要があります。

もし、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い(債務超過)場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し「相続放棄」や「限定承認」の申し立てをおこなうか検討する必要があります。

調査対象となる財産の具体例は以下の通りです。

| プラスの財産 | マイナスの財産 |

|---|---|

| 預貯金(普通預金、定期預金など) | 借入金(住宅ローン、カードローンなど) |

| 不動産(土地、建物、マンションなど) | 未払金(税金、医療費、家賃など) |

| 有価証券(株式、投資信託、国債など) | 保証債務(個人が他人の借金の保証人になっている場合) |

| 生命保険金、死亡退職金 | |

| 自動車、貴金属、ゴルフ会員権 |

調査結果は「財産目録」として一覧にまとめ、後の遺産分割協議や相続税申告の基礎資料とします。

より詳しい相続財産調査の範囲、方法については次の関連ページで紹介しています。

【ステップ4】遺産分割協議と協議書の作成

相続人と相続財産が確定したら、法定相続人全員で「誰が、どの財産を、どのくらいの割合で相続するか」を話し合います。

この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

全員の合意が得られたら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員が署名をし、実印を押印します。

遺産分割協議書の記載事項

- 被相続人の情報(氏名、最後の住所、死亡年月日など)

- 相続人全員が遺産分割協議に参加し、合意した旨

- 誰が、どの財産(不動産なら登記簿上の情報、預金なら銀行名・口座番号など)を相続するのかという具体的な内容

- 後日、新たに発見された遺産の取り扱い

- 作成年月日と相続人全員の住所・氏名

遺産分割協議書は、遺産分割後の各財産の名義変更や処分のために金融機関や法務局から提出を求められます。

そのため、遺産分割協議書は、その後の手続きを見すえた内容で作成しておくことが大切です。

例えば、不動産の名義変更(相続登記)にそなえて、「不動産の表示」は登記事項証明書のとおり正確に記載します。

また、預貯金口座の相続手続きのために、金融機関名、支店、口座番号などを記載します。

遺産分割協議書の雛形、書き方については、次の関連記事で詳しく解説しています。

記載例だけでなく、ひな形(サンプル)もダウンロードしていただくことが可能です。

【ステップ5】各種名義変更・財産の分配

遺産分割協議書の内容に基づき、不動産の名義を相続人に変更する相続登記や、金融機関の預金の解約・名義変更手続きをおこないます。

すべての手続きが完了したら、遺産整理は終了となります。

3. 遺産整理業務の依頼先(信託銀行と士業の業務範囲と特徴)

遺産整理業務を依頼できる専門家には、主に信託銀行と、弁護士・司法書士・税理士・行政書士といった「士業」がいます。

各専門家にはそれぞれ特に得意とする分野があります。

以下の表で全体像を確認してみましょう。

| 依頼先 | 遺産整理業務の対応 | 特に得意な分野・主な業務範囲 | ポイント・注意点 |

|---|---|---|---|

| 信託銀行 | △ | 金融資産の調査・手続き、ワンストップの窓口業務 | 費用が割高。実務は提携士業に外注され、法律相談や紛争案件には直接対応できない。 |

| 弁護士 | ◯ | 相続トラブルの解決、遺産分割調停・審判、相続手続き全般 | 相続人間で揉めている、または揉める可能性がある場合に最適。唯一、紛争の代理人になれる。 |

| 司法書士 | ◯ | 不動産の名義変更(相続登記)、相続財産管理、裁判所への提出書類作成 | 相続財産に不動産が含まれる場合に中心的な役割を担う。紛争性のある案件は扱えない。 |

| 税理士 | △ | 相続税の申告・相談、財産評価 | 相続税が発生する場合に必須の専門家。 |

| 行政書士 | △ | 遺産分割協議書の作成、自動車・預貯金の名義変更書類作成 | 紛争性のないシンプルな手続きが得意。 |

信託銀行は遺産整理を「商品」として提供しており、一連の手続きをまとめて任せられる「ワンストップサービス」が魅力です。

担当者が窓口となり、戸籍収集から預貯金の解約まで進めてくれるため、近くの店舗で相談できる安心感があります。

特に銀行ならではのノウハウで金融資産の取り扱いをスムーズに進めてくれます。

しかし、その手軽さの裏にあるデメリットも理解しておく必要があります。

信託銀行の費用は最低報酬額が100万円程度からと、士業に直接依頼するよりも高額になるのが一般的です。

その理由は、不動産の名義変更(相続登記)は提携の司法書士、相続税申告は提携の税理士というように、実際の手続きは提携士業への「外注」となるためです。

信託銀行はあくまで「窓口」であり、その手数料(マージン)が実質的に上乗せされるため費用が割高になりがちです。

また、相続人間で揉めている紛争案件には直接介入できず、結局提携先の弁護士に別途依頼することになりますし、窓口の銀行員が直接、具体的な法律相談に応じることは法律上できません。

このような信託銀行の特性を踏まえ、より専門的な対応を求める場合や費用を抑えたい場合には、各分野の専門家である「士業」へ直接依頼することが有効な選択肢となります。

遺産整理業務を包括的に扱える士業の中でも、特に相続トラブルに強いのが弁護士です。

遺産整理業務全般を行えることに加え、万が一、遺産分割協議がまとまらず調停や審判に発展しても、そのまま代理人として対応できます。

これは他の専門家や信託銀行にはない最大の強みであり、相続人間で揉める可能性がある場合には最も頼りになる存在です。

同じく遺産整理業務を扱える司法書士は、不動産の相続登記や財産管理業務における専門家です。

一般的に弁護士に依頼するよりも費用を抑えられるため、相続財産に不動産が含まれている場合には、有力な依頼先の候補となるでしょう。

また、遺産整理を業務として取り扱っているところは少数ですが、税理士と行政書士も相続財産の内容によっては依頼先の候補になるでしょう。

税理士は、相続税の申告・相談の専門家です。

相続税の節税対策、申告手続きに心配がある場合には相談先のひとつとなります。

行政書士は、遺産分割協議書の作成や自動車の名義変更など、特定の書類作成や手続きを得意としています。

士業に直接依頼するメリットは、状況に応じて最適な専門家を選べることと、必要な手続きだけを依頼することで信託銀行より費用を抑えられる可能性がある点です。

ただし、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士と、窓口が複数になる可能性も考えられます。

ただ、多くの法律事務所や司法書士事務所は他の士業と連携し、ワンストップで対応できる体制を整えています。

当事務所でも、相続紛争に強い弁護士、相続税申告に注力する税理士をはじめ各士業と提携しています。

信頼できる弁護士、税理士などの専門家を探す手間が省けます。

相続問題は、ぜひ当事務所までご相談ください。

4. 遺産整理業務の費用相場と手数料の仕組み

遺産整理業務の費用は、依頼先や相続財産の額によって大きく変動します。

契約してから「こんなはずではなかった」とならないよう、費用の仕組みをしっかり理解しておきましょう。

報酬体系は、主に「遺産総額比例型」が採用されています。

これは、相続財産の評価額に応じて一定の料率をかけて報酬を算出する方法です。

例えば、当事務所の遺産整理業務の報酬は次の通りです。

| 承継対象財産の価額 | 司法書士報酬(税込) |

|---|---|

| 500万円以下 | 25万円+消費税 |

| 500万円超 5,000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |

| 5,000万円超 1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |

| 1億円超 3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |

| 3億円超 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |

※承継対象財産の価額については、相続開始時点の相続税評価額(不動産については固定資産税評価額)を基準とし、負債等控除前のプラスの財産の総額とします。

※上記報酬の他に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊料などの実費をお支払いいただきます。

※遺産分割協議のために、不動産または動産の処分をしたときは、上記のほかに売却代金の3%以内+消費税を報酬として受領できるものとします。

※司法書士が業務遂行のために出張をしたときは、55,000円を上限として日当を受領できるものとします。

信託銀行の費用と比較するために、遺産総額5000万円の場合で報酬をシミュレーションしてみます。

4-1.報酬以外にかかる「実費」に注意

報酬とは別に、以下の実費が別途必要になります。

主な実費項目

- 戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などの取得手数料

- 不動産の相続登記にかかる登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)

- 預貯金残高証明書・取引履歴などの発行手数料

- 郵送費、交通費など

契約前には、複数の事務所や銀行から見積もりを取り、報酬だけでなく、業務範囲や実費の内訳までを詳細に比較検討することが大切です。

5. 遺産整理を依頼する際の注意点

信頼できる専門家を見つけ、スムーズに手続きを進めるために、依頼する際には以下の点に注意しましょう。

-

実績と専門性を確認する

相続案件の取り扱い実績が豊富か、公式サイトなどで確認しましょう。

特に、ご自身の状況(不動産が多い、相続人が多いなど)と似たケースの解決実績があるかがポイントです。 -

担当者との相性を確かめる

相続手続きは数ヶ月以上にわたる長期的な付き合いになります。

まずは初回の相談時にじっくりと担当者と実際に話し、「この人になら安心して任せられる」と思えるか、説明が分かりやすいかを見極めましょう。 -

見積もりと契約内容を徹底的に確認する

具体的にどの範囲まで対応可能か、金額はいくらかを見積書で確認しておきましょう。 -

丸投げにしない

専門家に依頼した場合でも、最終的な意思決定は相続人自身がおこないます。

進捗報告を受け、必要な書類は速やかに提出するなど、協力的な姿勢で臨むことが円滑な手続きの鍵となります。

6. まとめ|遺産整理業務を円滑におこなうためのポイント

本記事では、複雑で負担の大きい遺産整理をスムーズに進めるためのサービス「遺産整理業務」について、その内容から費用、依頼先の選び方までを解説しました。

相続は、誰にでも起こりうることですが、その手続きは一つとして同じものはありません。

ご自身で抱え込まず、早い段階で専門家に相談することが、結果的に時間や費用の節約、そして何より安心に繋がります。

まずは専門家の話を聞いてみることから始めてみてはいかがでしょうか。

それが、円満な相続を実現するための最も確実な一歩となるはずです。

上垣司法書士事務所では、遺産整理業務についての相談を実施しています。

ご事情やご希望を丁寧にお伺いし、具体的な解決方法についてアドバイスいたします。

また、ご不安や疑問についての質問にお答えします。

電話・メール・チャットなどで、お気軽にお問い合わせください。