相続手続き代行を徹底解説!費用・依頼先・メリットまで完全網羅

相続手続

執筆者 司法書士 上垣 直弘

- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号

- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

目次 [ 開閉 ]

相続手続き代行を徹底解説!費用・依頼先・メリットまで完全網羅

ご家族が亡くなられ、深い悲しみの中、すぐに始めなければならないのが相続手続きです。

預貯金の口座解約、不動産の名義変更、年金の手続き、そして相続税の申告…と、手続きの種類はさまざまで、期限が定められているものも少なくありません。

特に、相続手続きには被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集める「相続人調査」や、預貯金・不動産・有価証券から借金までを洗い出す「相続財産調査」といった、時間と手間のかかる作業が数多く含まれます。

法律や税金の専門知識がないままご自身で進めようとすると、書類の不備で何度も役所に足を運ぶことになったり、気づかぬうちに期限を過ぎてしまったりするリスクが伴います。

こうした悩みや不安を解決し、円滑に手続きを進めるための力強い味方が「相続手続き代行サービス」です。

この記事では、相続手続きに初めて直面し、専門家への依頼を検討している方のために、相続手続きの基本的な流れから、依頼できる専門家(士業)の違いと業務範囲、費用相場、そして代行サービスを利用するメリット・デメリットまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。

1.相続手続き代行とは何か?その概要と必要性

相続手続き代行サービスは、忙しい方や初めて相続に直面する方にとって心強い存在です。ここでは、その概要とその必要性について解説します。

相続手続き代行とは、相続人に代わって専門家が、相続に必要な戸籍収集、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、金融機関や役所での各種届出などを代理で行うサービスです。

「相続手続き代行サービス」は「遺産整理業務」と呼ばれることもあります。

単に手間が省けるだけでなく、専門的な知識に基づいて手続きを進めるため、書類の不備や法的な解釈ミスを防げる点が大きな特徴です。

特に、以下のような状況にある方にとっては、代行サービスの必要性が高いと言えるでしょう。

- 仕事や家事で多忙なため、手続きに割く時間がない方

- 相続人が多い、または遠方に住んでいて、全員で協力するのが難しい方

- 手続きが複雑で、何から手をつけていいか分からない方

- 相続財産の種類が多い(不動産、銀行口座、証券会社の株式など)、

または土地の評価が難しい方 - 相続人同士の関係が良好でなく、トラブルになる可能性がある方

- 相続税の申告が必要かどうかわからない、または節税をしたい方

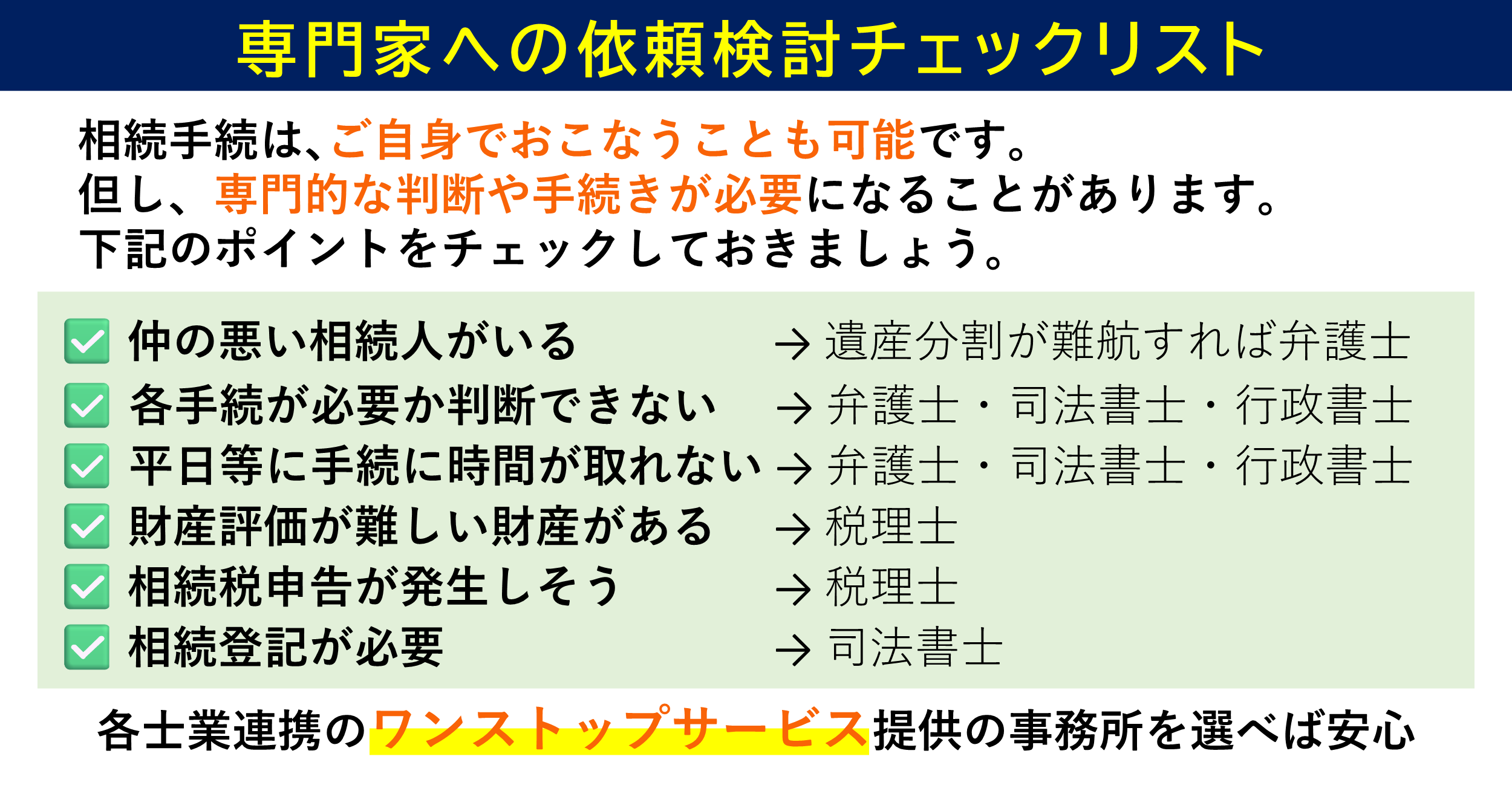

近年では、弁護士、司法書士、税理士、行政書士といった各分野の専門家(士業)が連携し、窓口一つで相続に関するあらゆる手続きを依頼できる「ワンストップサービス」も増えています。

これにより、「不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士」といったように、ご自身で複数の専門家を検索して連絡を取る手間が省け、スムーズな手続きが期待できます。

専門家に任せることで、面倒な手続きや相続人間のやり取りから解放され、精神的な負担も軽減できるというメリットも、見逃せない重要なポイントです。

当事務所でも、相続トラブルに強い弁護士、相続税申告に注力している税理士法人と提携しておりワンストップで相続問題に対応可能です。

解決事例

- 相続税申告が必要な相続手続きのケース│明石市在住 N様遺産が多く相続税申告が必要だったため、その申告期限内に相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議といった手続きを迅速かつ正確におこなう必要がありました。

Nさんも相続税申告が必要だと思われていたため、早期にご相談いただき、税理士をご紹介させていただくことで無事に期限内に手続きを終えることができました。

相続税の基礎控除が平成27年に改正されたことに伴い、遺産の内容によっては相続税申告が必要かどうかはっきりしないケースも多々見受けられます。

弊所では、相続登記などのご相談に来られた方に対し、提出いただいた資料をもとに、相続税申告が必要かどうか、提携税理士による相続税シュミレーションを実施。

進捗を確認しながら、当事務所では相続登記をサポートさせて頂きました。

-

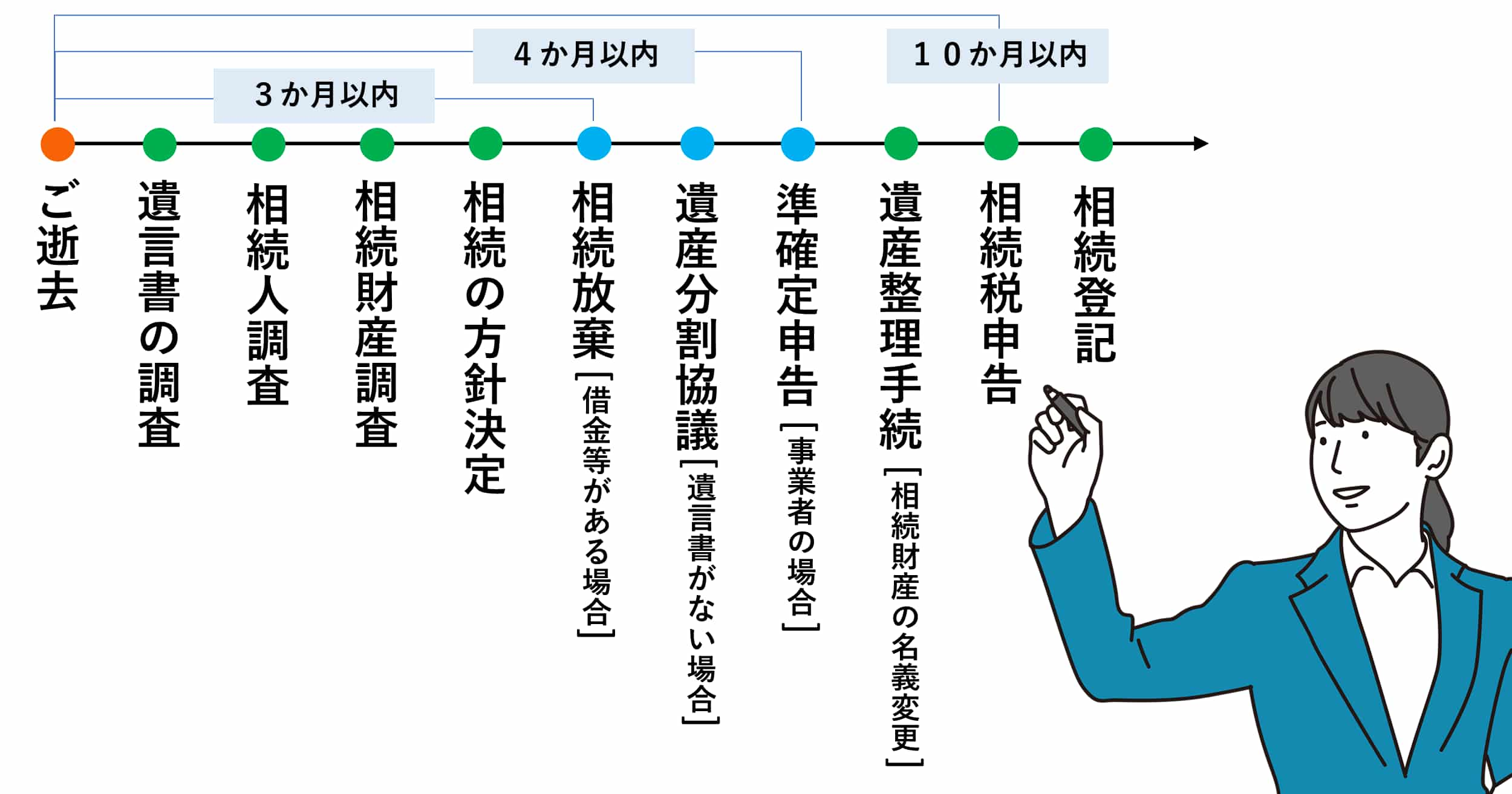

2.相続手続きの基本的な流れ

相続にはさまざまな手順が存在し、それぞれに期限が設けられているものもあります。

順番を誤ると後々の手続きに支障をきたす恐れがあるため、まずは全体の流れを把握することが重要です。

相続手続きは、大きく分けると以下のステップで進みます。

- 遺言書の有無の確認

- 相続人の特定と調査

- 相続財産の調査と評価

- 相続放棄・限定承認の検討(期限:相続開始を知った時から3ヶ月以内)

- 所得税の準確定申告(期限:相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内)

- 遺産分割協議

- 相続税の申告と納付(期限:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)

- 不動産や預貯金などの名義変更

これらの手続きの順を追って着実に進めることで、後々のトラブルを避け、スムーズに相続を完了させることができます。

関連コラム

- 親が亡くなったらやるべき手続きと期限について解説

親が亡くなった時の相続に関する手続きは色々とあり、相続人にとって負担となる場合があります。

このコラムでは、亡くなられた直後、葬儀後に分けて、どのような手続きがあるか、手続き期限はいつまでかなど、基礎知識について司法書士が徹底解説しています。

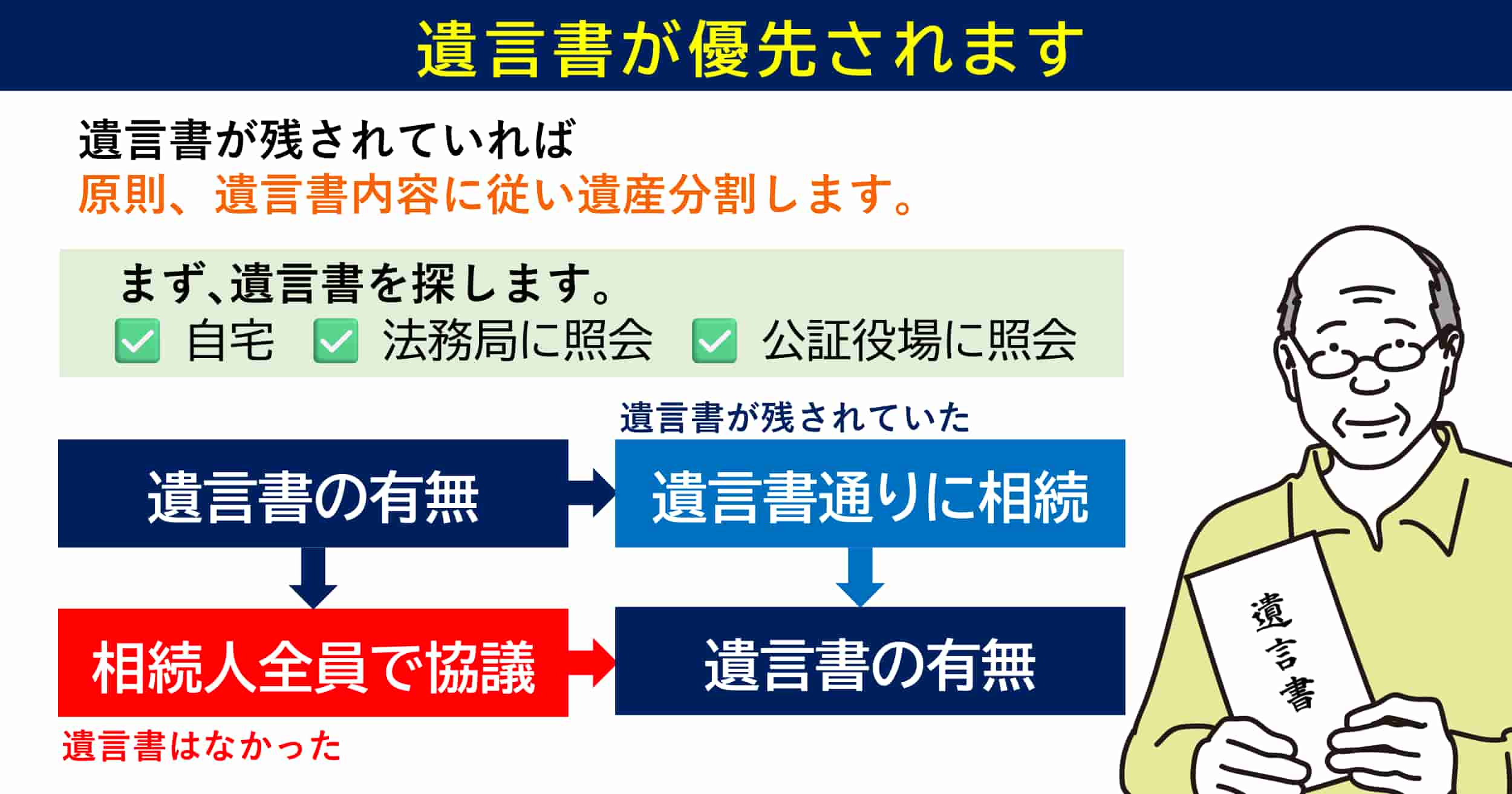

2-1.遺言書の有無の確認

遺言書には、主に、公証役場で作成する「公正証書遺言」と、自筆で作成する「自筆証書遺言」、内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。

公正証書遺言以外(自宅の金庫で保管するなど、法務局の遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言など)が見つかった場合は、絶対にその場で開封してはいけません。

偽造や変造を防ぐため、家庭裁判所で相続人立会いのもと開封する「検認」という手続き(家事事件手続法第204条)が必要です。

この検認を怠ると5万円以下の過料に処される可能性があるため(民法第1005条)、注意が必要です。

関連コラム

- 相続があった際の「遺言書」の調べ方

被相続人が亡くなられた際、まず「遺言書」が残されているかを調べます。

相続にあたり遺言書の内容が優先され、遺言書がない場合には相続人全員による遺産分割協議をおこないます。

遺言書はその種類によっても保管場所が異なり、このページでは「公正証書遺言」「自筆証書遺言」など種類別での保管場所、調べ方について、詳しく解説いたします。 - 遺言書を見つけた際の検認申立(記載例つき)

相続人は遺言書を見つけた場合、家庭裁判所の検認申立をしなければなりません。

これを怠ると5万円の過料の罰則のみならず、遺言書に基づく「預貯金の払戻し」「相続登記」などの遺産整理をおこなうことが難しくなります。

このコラムでは、遺言書の検認申立の書式を例に、手続の流れ、必要書類、注意点などについて司法書士が解説いたします。

検認手続きは発見後の偽造・変造を防止するための手続きで、遺言書の法的有効性 を証明するためのものではありません。

原則として、遺言書がある場合、その内容に従って遺産分割をおこなうことになります。

2-2. 相続人の特定と調査

遺言書が残されていない場合や、遺言書が無効である場合などには、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。

そのため、誰が法的な相続人であるかを確定させる必要があります。

まず、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本をすべて収集します。

これを「相続人調査」と呼びます。

この作業は、戸籍を読み解く専門知識が必要な上、本籍地が何度も変わっている場合は取得する通数が多くなり 、非常に手間がかかります。

しかし、この調査を正確に行わないと、後から想定外の相続人(前妻の子や認知した子など)が現れ、遺産分割協議がやり直しになったり、重大な相続トラブルになったりするため、極めて重要な手続きです。

2-3. 相続財産の調査と評価

次に、被相続人が遺した財産をすべて調査し、その価値を評価します。

これを「相続財産調査」と呼びます。

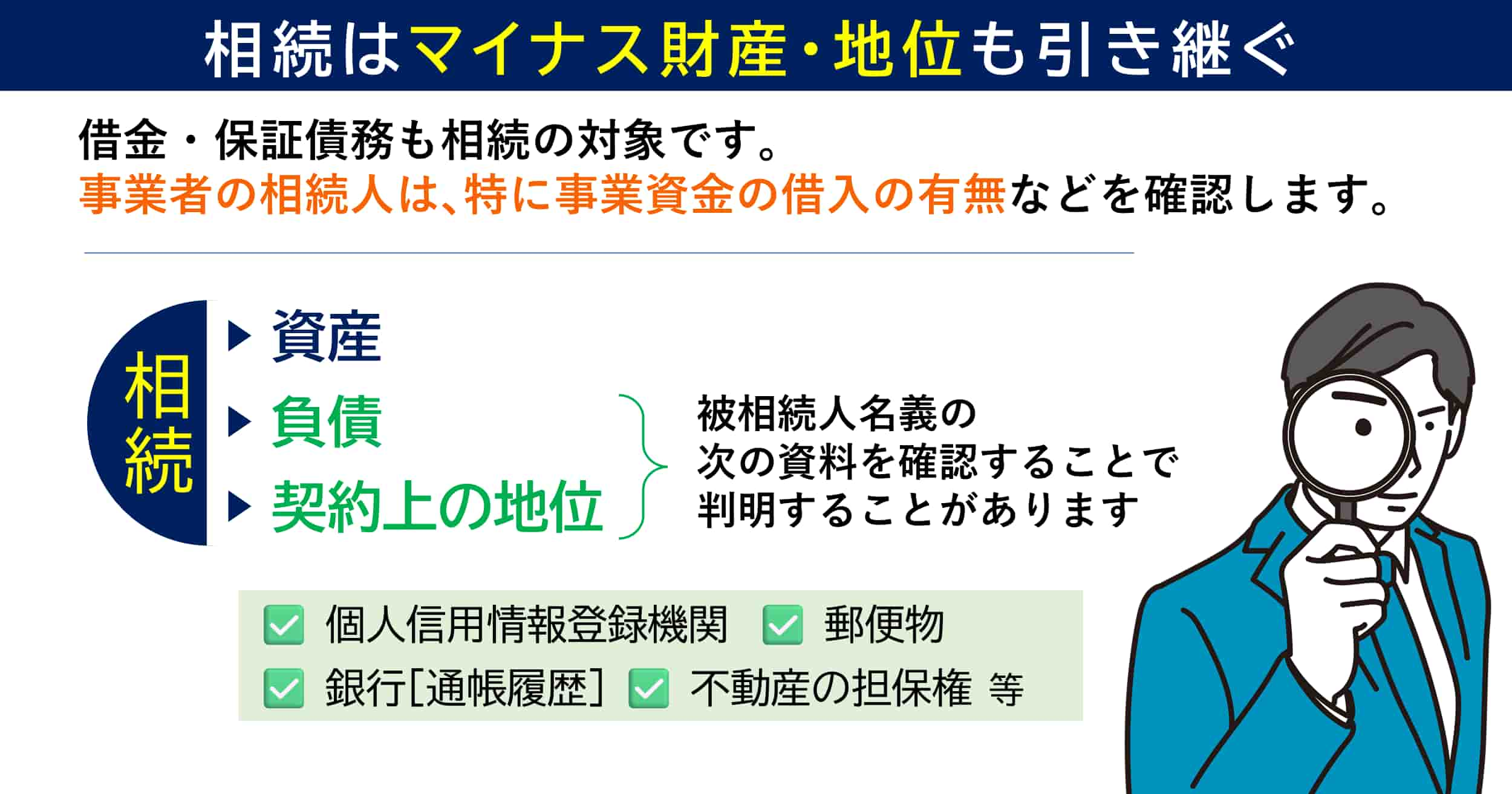

預貯金、不動産(土地・自宅)、有価証券(株式・投資信託)、生命保険金といったプラスの財産だけでなく、借金やローン、未払いの税金といったマイナスの財産も調査対象です。

マイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討する必要があるため、徹底的な調査が求められます。

また、目に見える財産だけでなく「契約上の地位」も相続の対象となる点に注意が必要です。

例えば、被相続人が誰かの連帯保証人だった場合、その地位も引き継いでしまいます。

ひとり会社の社長の相続のケースおいて、会社名義の借入について、社長個人が連帯保証人になっており、返済できそうもない場合にも、相続放棄の検討が必要になります。

不動産の評価は、固定資産税評価額や路線価などを用いて行いますが、これは相続税額の計算に直結するため、専門的な知識が不可欠です。

専門家に相談することで、正確な遺産総額を把握し、後の相続税申告をスムーズに進めることができます。

また、相続財産を確定させ、正確な評価をおこなうことで、相続人自身が相続放棄をすべきか的確に判断できるようになります。

2-4. 遺産分割協議

遺言書がなく、相続人が複数いる場合、相続人全員で「誰が、どの財産を、どれだけ相続するか」を話し合います。これを遺産分割協議と呼びます。

関連リンク

- 「遺産相続分配のルールを解説!相続トラブル予防のための13の注意点」

円滑な遺産分配のための「遺産相続の基本ルールと注意点」を解説。

遺言書の有無による分配方法、法定相続分、遺留分、借金の相続、未成年者や行方不明者がいる場合の対応など、トラブルを防ぐための重要ポイントを紹介。

相続税申告や不動産相続についても触れています。

相続人全員 の合意が得られたら、その内容を法的な書面である「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名し、実印を押印します。

この協議書は、不動産の名義変更(相続登記)や銀行口座の解約手続きなど、様々な場面で提出を求められる非常に重要な書類です。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

関連コラム

- 遺産分割協議を作成するときの必要書類。収集方法と相続手続別の注意点

遺言書が残されていない、遺言書が無効の場合には法定相続人全員で遺産分割協議をおこない、合意内容を遺産分割協議書として書面化しておくことが一般的です。

協議後の遺産整理手続のため法務局、銀行などに提出が求められる遺産分割協議書の作成のための必要書類について専門家である司法書士が解説します。 - 【書式無料ダウンロード】遺産分割協議書ひな形・文例集21点 [PDF・Word対応]、官公庁リンク集

遺産分割協議書を自分で作成したい方は必見。

遺産分割協議書の作成パターン別21点の無料書式のダウンロードが可能です。

実際には、個別のご事情に応じて、遺産分割の方法、財産内容、その他話し合いにより取り決めをした内容を遺産分割協議書に反映をさせます。

上垣司法書士事務所では、相続登記手続に必要な遺産分割協議書作成尾サポートしています。

2-5. 相続税の申告と納付

相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。

期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。

この期限は非常に厳格で、1日でも遅れると延滞税や無申告加算税といったペナルティが課されます。

また、申告内容に誤りなどがあると、後日「税務調査」の対象となる可能性もあります。

相続財産の評価が複雑な場合や、小規模宅地等の特例といった節税制度の活用を検討する場合には、相続税に詳しい税理士に相談し、正確な申告をおこなうことが極めて重要です。

2-6.不動産や動産などの名義変更

遺産分割協議が完了したら、不動産や預貯金、自動車などの財産を、実際に相続する人の名義に変更します。

不動産の相続登記は法務局で、自動車は運輸支局で、銀行口座や証券会社の口座は各金融機関で手続きをおこないます。

特に不動産の相続登記は、2024年4月1日から義務化され、正当な理由なく手続きを怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

財産の種類ごとに手続き先や必要書類が異なるため、迅速かつ正確に対応するには専門家のサポートが非常に有効です。

関連記事

- 相続登記の代行を依頼する前に押さえておきたい基礎知識│相続登記フルサポートの案内

コ相続登記の代行を司法書士に依頼を検討している時に知っておきたい費用相場や登記手続きの流れ(準備から登記完了まで)、司法書士に代行する場合のメリットについて解説しています。

また、司法書士による相続登記手続き代行のフルサポートについてもご紹介しています。

3-1.相続手続きにおける専門家の業務範囲比較表

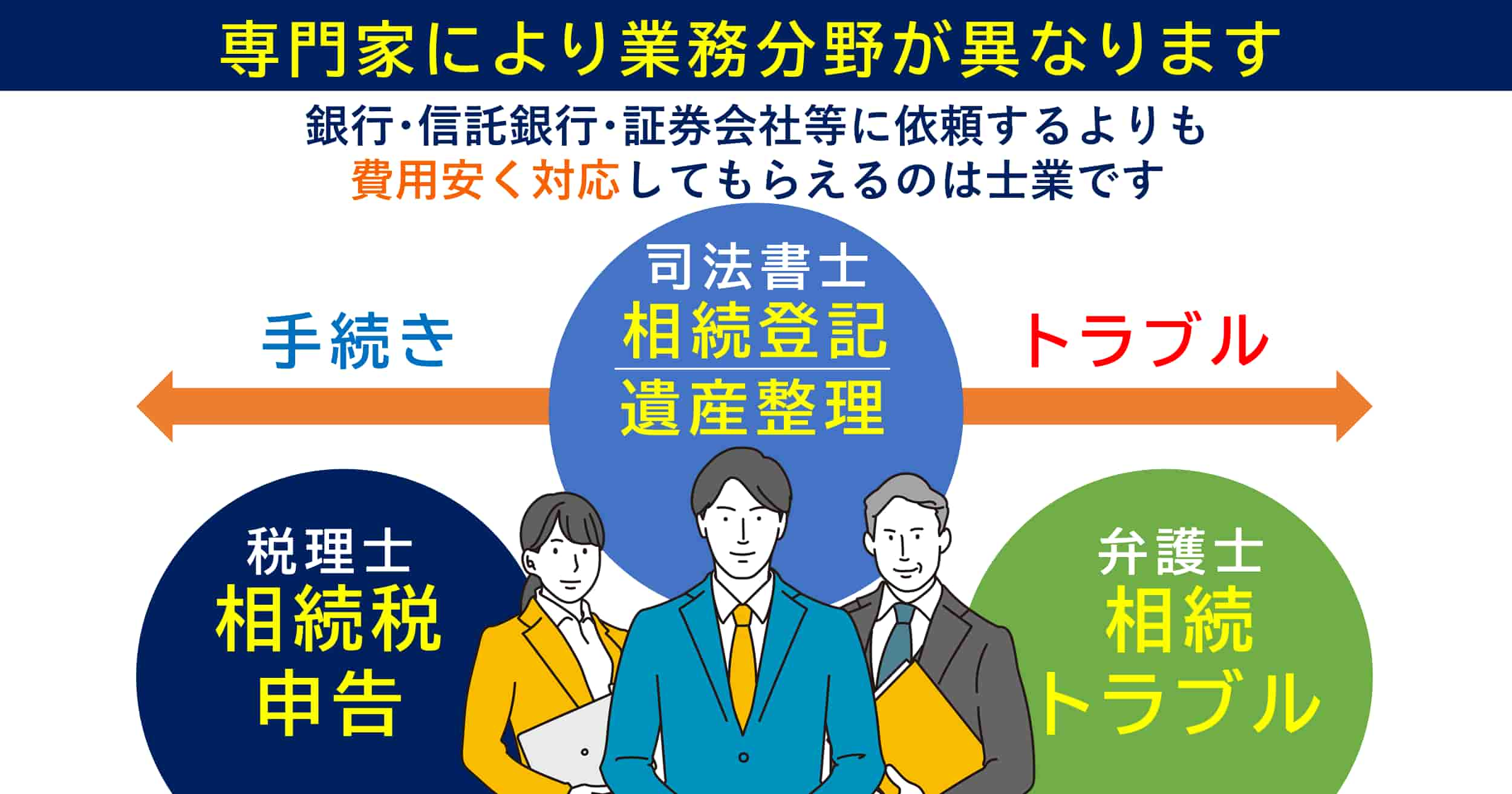

相続手続きを依頼できる専門家には、弁護士、司法書士、税理士、行政書士がいますが、法律によってできること・できないこと(独占業務)が明確に分かれています。

以下の表は、それぞれの専門家が対応できる業務範囲をまとめたものです。

○:対応できる

△:条件付きで対応できる

×:対応できない

| 主な相続業務 | 弁護士 | 司法書士 | 税理士 | 行政書士 |

|---|---|---|---|---|

| 【調査・書類作成】 | ||||

| 戸籍収集による相続人調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 相続財産の調査・財産目録の作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 遺産分割協議書の作成1 | ○ | △ | △ | △ |

| 【代理・交渉】 | ||||

| 相続人間の交渉代理 | ◎ | × | × | × |

| 遺産分割調停・審判・訴訟の代理 | ◎ | × | × | × |

| 【名義変更・登記】 | ||||

| 不動産の相続登記(名義変更) | ◎ | ◎ | × | × |

| 預貯金・有価証券の名義変更手続き2 | ○ | ○ | △ | ○ |

| 【家庭裁判所への手続き】 | ||||

| 相続放棄・限定承認の申述書作成 | ○ | ○ | × | × |

| 【税務申告】 | ||||

| 相続税の申告・税務代理 | △ | × | ◎ | × |

| 所得税の準確定申告 | △ | × | ◎ | × |

表の補足説明

1 遺産分割協議書の作成について

司法書士・税理士・行政書士が作成できるのは、相続人間で争いがない場合に限られます。もし相続人の間で意見が対立している場合は、交渉の代理が可能な弁護士にしか依頼できません。

2 預貯金・有価証券の手続きについて

行政書士は、手続きに必要な遺産分割協議書や戸籍謄本の作成・収集はできますが、金融機関の窓口で代理人として手続きを行うことは原則としてできません。書類作成のサポートが中心となります。

3 相続税申告について

相続税の申告書の作成や税務代理は、税理士の独占業務です。弁護士は、税理士の資格の登録、あるいは国税局長に税理士業務をおこなう旨の通知をしている場合(通知税理士)や税理士登録をしていなければ、相続税の申告手続きはおこなえません。相続税が発生する場合は、別途税理士への依頼が必要です。

相続手続きを依頼できる専門家(士業)は複数存在しますが、それぞれの法律で定められた業務範囲が異なります。

ご自身の状況に合った専門家を選ぶことが、スムーズな解決への第一歩です。

3-2. 弁護士

弁護士は、法律に関する専門家であり、士業のなかで唯一、相続人間の交渉代理や、遺産分割調停・審判、訴訟といった法的な紛争(トラブル)の代理人となることができます。

- できること

遺産分割協議の代理、遺産分割調停・審判・訴訟の代理、遺留分侵害額請求の交渉・訴訟など、相続に関するあらゆる法律行為。 - できないこと

税務申告の代理。

但し、国税局長に税理士業務をおこなう旨の通知をしている場合(通知税理士)や税理士登録をしている時には対応可能です。 - こんな方におすすめ

相続人間で意見が対立している、または将来的にトラブルへ発展する可能性が高いケース。

3-3. 司法書士

司法書士は、登記の専門家です。

不動産(土地・自宅など)の相続登記(名義変更)は司法書士の業務です。

- できること

不動産の相続登記、遺産分割協議書やその他必要書類の作成、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成支援。 - できないこと

紛争性のある遺産分割協議の代理交渉、調停・訴訟の代理、税務申告の代理。 - こんな方におすすめ

相続財産に不動産が含まれており、相続人間で争いがないケース。

3-4. 税理士

税理士は、税金の専門家です。

相続税の申告書の作成と税務代理は、税理士の独占業務です。

- できること

相続税の申告・納付手続き、遺産総額の評価、生前の相続税対策(節税)に関するアドバイス。 - できないこと

紛争性のある遺産分割協議の代理交渉、調停・訴訟の代理、不動産の相続登記申請の代理。 - こんな方におすすめ

相続財産が基礎控除額を超え、相続税の申告が必要なケース。

二次相続など節税対策をしたいケース。

3-5. 行政書士

行政書士は、官公署に提出する書類作成の専門家です。

- できること

自動車の名義変更、許認可の承継手続きなど、事実証明に関する書類作成。 - できないこと

紛争性のある案件への介入、法務局への登記申請代理、税務申告代理、交渉代理など、他の法律で制限されている業務全般。 - こんな方におすすめ

行政の手続きに関する書類作成のみを依頼したいケース。

3-5. 銀行・信託銀行

銀行や信託銀行が提供する「遺産整理業務」は、窓口一つで相続手続き全般をサポートしてくれるサービスです。

金融機関が窓口となり、実際には提携している司法書士や税理士に必要な手続きを割り振る仕組みです。

そのため銀行の仲介手数料等が上乗せされるため、割高になる可能性があります。

- メリット

窓口が一本化されるため、連絡や手続きの管理が楽になる。 - デメリット

費用が各専門家に直接依頼するより割高になる傾向がある。

担当する士業を自分で選べない場合がある。

相続財産調査は、銀行預金、上場株式など限られたものが対象で、細かな財産調査は期待できない可能性が高い。 - こんな方におすすめ

手続きをすべて丸ごと任せたい方。ご自身で専門家を探すのが面倒な方。

-

4.相続手続き代行を依頼する際の費用相場

専門家に依頼する費用は、決して安くはありません。

しかし、その内訳や相場を理解することで、ご自身の状況に合った適切なサービスを選ぶことができます。

費用体系は、主に「定額報酬」「遺産総額に応じた料率報酬」などに分かれます。

また、報酬とは別に、戸籍謄本や固定資産評価証明書の取得費用、登記の際の登録免許税といった実費が別途必要になるのが一般的です。

依頼前に、必ず複数の事務所から見積もりを取り、サービス内容と費用の総額を比較検討しても良いでしょう。

不明確な点があれば、契約前にしっかり説明を受けるようにします。

4-1. 弁護士の費用相場

紛争性のある案件を扱うため、他の専門家より高額になる傾向があります。

旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考に料金設定している事務所も多くあります。

- 相談料

30分5,000円〜1万円程度(初回無料の法律事務所も多い)

事業に関する相続の場合、法人扱いとなり30分1万円~が相場。 - 着手金

依頼時に支払う費用。 - 報酬金

解決時に得られた経済的利益の額に応じて支払う費用。

-

4-2.司法書士の費用相場

不動産の相続登記が主な業務です。

- 相続登記

不動産の数や評価額、事案の複雑さによりますが、1件あたり5万円程度〜。 - 遺産整理業務

戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書作成などを一式で依頼する場合、20万円程度〜。

遺産総額や相続人の数に応じて変動します。

4-3. 税理士の費用相場

相続税申告の報酬は、遺産総額の0.5%〜1.0%が目安とされています。

-

- 基本報酬

20万円程度〜 - 加算報酬

相続人の数、土地の評価の複雑さなどに応じて追加される料金。

4-4. 行政書士の費用相場

- 基本報酬

- 書類作成が中心となるため、比較的費用を抑えやすい傾向にあります。

-

-

- 遺産分割協議書作成

5万円〜10万円程度。 - 相続人調査・確定

3万円〜。

- 遺産分割協議書作成

-

4-5. 銀行・信託銀行の費用相場

包括的なサービスのため、最低報酬額が設定されていることが多く、一般的に100万円〜が目安となります。

遺産総額に一定の料率を乗じて算出されることが多く、士業に直接依頼した場合より高額になりがちです。

-

-

5.相続手続き代行サービスを利用するメリット

専門家に依頼することで、時間的・精神的・経済的な負担を大きく軽減できます。5-1. 手間や時間の大幅な削減

ここまで紹介した専門家(士業)は、手続きの流れや必要書類を熟知しています。

戸籍謄本の収集、金融機関とのやり取り、役所への申請など、複雑で時間のかかる作業をすべて任せられるため、ご自身の貴重な時間を浪費せずに済みます。

5-2. 不備やトラブルを回避しやすい

相続手続きには、法律や税務の専門知識が不可欠です。

ご自身で進めると、書類の不備で手続きが滞ったり、法的な要件を満たさない遺産分割協議書を作成してしまったりするリスクがあります。

専門家が代理人となることで、そうしたミスを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことが期待できます。

5-3. 各分野の専門家が連携しやすい

ワンストップサービスを提供している事務所に依頼すれば、不動産登記、相続税申告、紛争解決といった複数の専門領域にまたがる問題も、窓口一つでスムーズに解決できます。

各専門家が情報を共有しながら連携して対応するため、手続きに漏れや重複が生じにくく、効率的に進められます。

5-4.相続手続き代行のデメリットや注意点

メリットが多い一方で、依頼する際には以下のようなデメリットや注意点も理解しておく必要があります。

-

-

-

-

-

- 費用がかかる

当然ですが、専門家への報酬が発生します。

依頼する業務範囲を明確にし、費用対効果を慎重に検討する必要があります。 - 専門家選びが重要

依頼する専門家のスキルや経験、人柄によって、手続きの進め方や満足度が大きく変わります。

信頼できない専門家に依頼してしまうと、かえって時間がかかったり、不満が残ったりする可能性があります。 - 任せきりにしない

全てを丸投げするのではなく、進捗状況を定期的に確認し、不明な点は質問するなど、ご自身も当事者として関わる姿勢が大切です。

- 費用がかかる

-

-

-

6.相続手続き代行サービスを選ぶためのチェックポイント

数あるサービスの中から、信頼できる依頼先を見つけるためのポイントをご紹介します。

6-1.相続手続きの実績や専門性

ホームページなどで、相続案件の取扱件数や解決事例を確認しましょう。

相続を専門、または得意分野として掲げている事務所は、複雑な案件にも対応できるノウハウが蓄積されています。

6-2. 対応範囲とワンストップサービス

ご自身の状況で必要となる手続き(不動産登記、相続税申告、トラブル解決など)をすべてカバーできるかを確認しましょう。

ワンストップで対応できる事務所であれば、手続きがスムーズに進みます。

6-3.料金体系の明確さと追加費用の有無

契約前に、詳細な見積書を提示してもらいましょう。

何にいくらかかるのか、報酬以外にどのような実費が必要なのか、追加料金が発生するのはどのような場合か、といった点を明確に説明してくれる事務所を選びましょう。

6-4.担当者との相性とコミュニケーション

相続手続きは、数ヶ月にわたる長い付き合いになることもあります。

こちらの悩みや質問に親身に耳を傾け、専門用語を使わずに分かりやすく説明してくれるかなど、無料相談などを利用して担当者との相性を確認することも重要です。

-

7.自分で相続手続きを行う場合の注意点

費用を抑えるために、ご自身で手続きを行うことを検討される方もいるでしょう。 - 相続登記

-

しかし、そこには相応の手間とリスクが伴います。

- 相続人が配偶者や子どものみで、人数が少ない

- 相続財産が預貯金のみなど、シンプル

- 相続人全員の仲が良く、遺産の分け方で揉める可能性がない

- 相続財産の総額が基礎控除額以下で、相続税申告が不要

専門家への依頼を強く推奨するケース

- 相続人が多い、または連絡が取りにくい相続人がいる

- 不動産や非上場株式など、評価が難しい財産がある

- 相続税申告が必要

- 遺産分割で揉める可能性がある

- 借金などマイナスの財産があるかもしれない

7-1.戸籍収集や書類作成にかかる手間と時間

被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める作業は、慣れていないと1〜2ヶ月 以上かかることも珍しくありません。

また、金融機関や役所ごとに異なる書式の書類を不備なく作成するには、多大な労力が必要です。

多くの提出先は平日日中の営業時間であることが多く、時間をとって対応する必要があります。

7-2. 期限を守らない場合のペナルティ

相続放棄(3ヶ月以内)や相続税申告(10ヶ月以内)など、相続には厳格な期限があります。これらの期限を過ぎると、多額の借金を背負うことになったり、延滞税などのペナルティが課されたりするリスクがあります。

ただ、手続きにおいて税制上の優遇措置があることを知らなかったり、そもそも手続き自体が必要かどうかの判断が一般の方には難しかったりします。

そのため、判断に自信がない場合には、専門家に相談されると良いでしょう。

8. まとめ— 相続手続き代行を活用して円滑に相続を完結させよう

相続手続きは、遺族にとって心身ともに大きな負担となり得ます。

その負担を軽減し、ミスやトラブルを防ぐために、専門家の力を借りることは非常に有効な選択肢です。

弁護士、司法書士、税理士といった各士業にはそれぞれ専門分野があり、ご自身の状況に合わせて最適な専門家を選ぶことが重要です。

最近では、複数の専門家が連携するワンストップサービスも増えており、より便利に手続きを任せられるようになっています。

もちろん、ご自身で対応するという選択肢もありますが、手続内容やその手間、リスクを十分に理解した上で判断する必要があります。

この記事でご紹介したポイントを参考に、まずは専門家に連絡し、ご自身の状況を説明してみてはいかがでしょうか。

それが、円滑な相続を解決し、一日も早く平穏な日常を取り戻すための第一歩となるはずです。

上垣司法書士事務所では、不動産の相続登記の手続きをサポートしています。

司法書士費用は、55,000円(税込)~です。

事前に、無料で費用の見積もりも可能です。

また、不動産以外の名義変更手続(相続財産や相続人調査を含めた遺産整理手続のトータルサポート)や、相続放棄手続などにも対応しています。

事前予約制にて、遺産相続に関するご相談も常時受付けています。

お話を丁寧にお伺いした上で、相談内容に応じたプランをご提案いたします。

お電話または問い合わせフォーム(メール)から面談のご予約が可能です。

せひ、お気軽にお問い合わせください。

また、他士業と連携しており、相続トラブル (弁護士)、相続税申告(税理士)もご相談可能です。

ご依頼いただきました際には、これらの相談もご案内可能ですので、安心してご相談ください。