司法書士に依頼する相続登記費用のすべて|相場と内訳を徹底解説!安く抑える方法や選び方も

登記手続

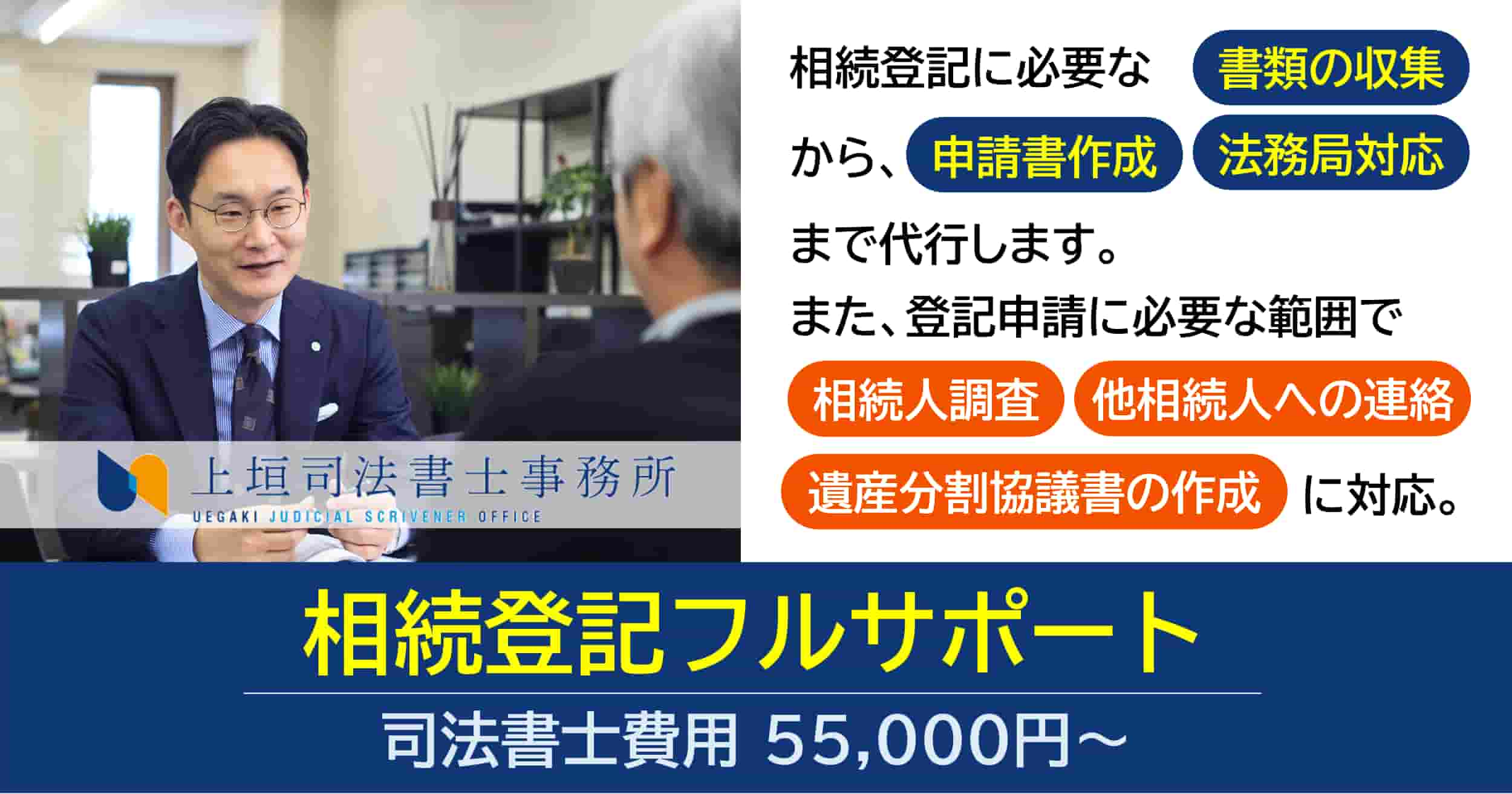

執筆者 司法書士 上垣 直弘

- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号

- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

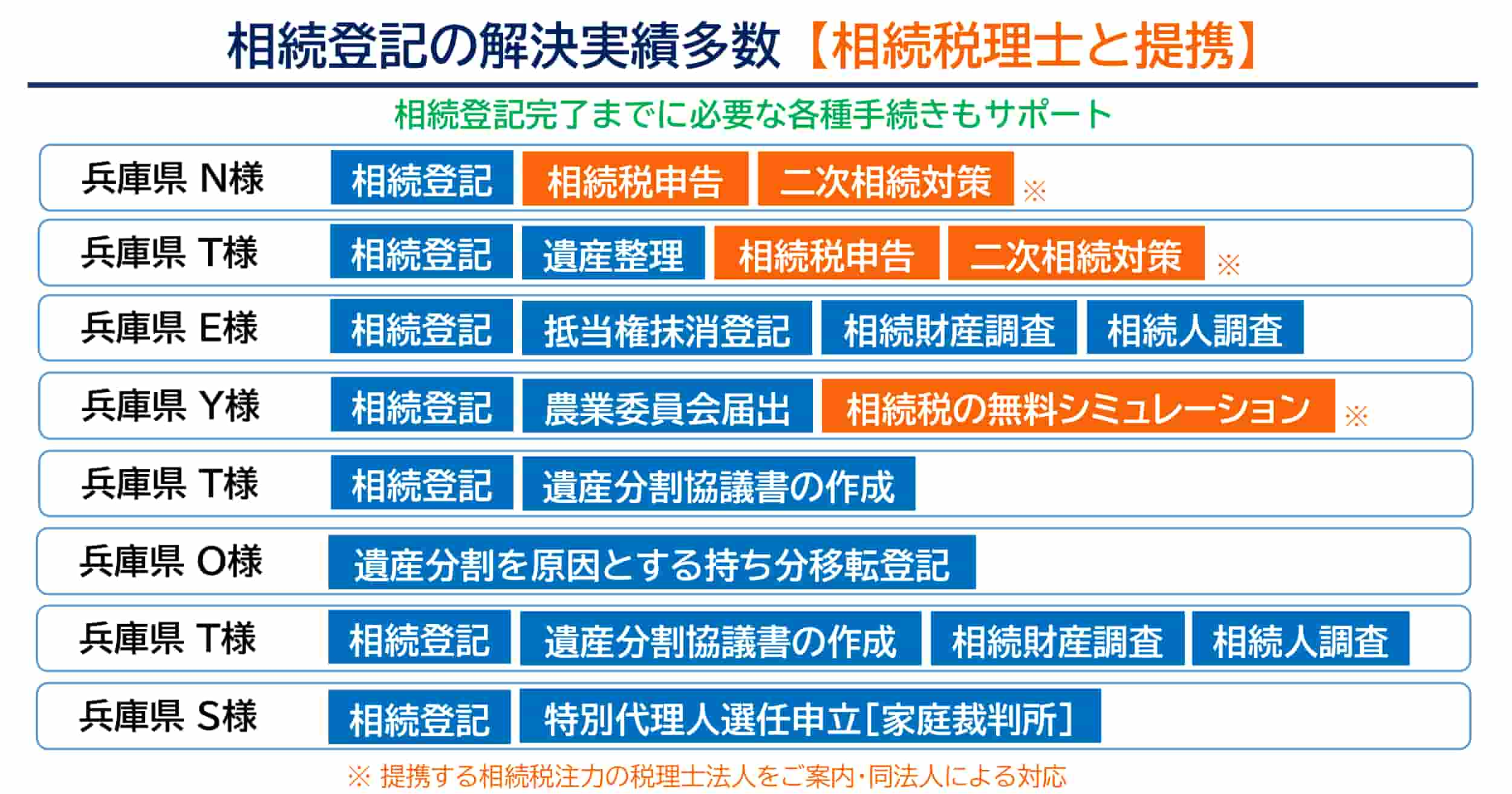

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

目次 [ 開閉 ]

司法書士に依頼する相続登記費用のすべて|相場と内訳を徹底解説!安く抑える方法や選び方も

ご家族が亡くなられ、不動産を相続したものの、「相続登記って何から手をつければいいの?」「費用は一体いくらかかるのだろう?」「専門家に頼むべきか、自分でできるのか…」といった疑問や不安をお持ちではないでしょうか。

相続登記の手続きは、2024年4月1日から義務化され、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

大切な資産を守り、将来のトラブルを避けるためにも、避けては通れない手続きとなりました。

当コラムでは、相続登記費用の内訳や相場、費用が増減するポイントなどをわかりやすく解説します。

1.相続登記とは?(2024年4月1日から義務化)

相続登記とは、土地や建物といった不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の新所有者となった相続人へ登記名義を変更する手続きのことです。

義務化前、長期間にわたり相続登記を放置している間に、さらに相続が繰り返されることで所有者不明の土地が増え続けていました。

それにより、不動産取引や行政による不動産活用の場面で支障になることが多く、所有者不明土地の発生を抑制するため相続登記が義務化されました。

相続登記を放置しておくと、相続不動産を引き継いだ方においても、売却や担保設定(融資を受ける際の担保にすること)ができません。

それだけでなく、相続登記を先延ばしにすると、相続関係が複雑になり登記手続きが面倒な事態へと発展することがあります。

義務化後は罰則のリスクもあるため、早めに登記手続きをおこなうことが大切です。

関連記事

- 特集ページ│相続登記の義務化

2024年4月1日より、法律上の義務となった相続登記制度について、司法書士が詳しく解説しています。

1-1. 相続登記義務化のポイント

義務化の重要なポイントは以下の通りです。

| 参照│相続登記義務化のポイント | |

|---|---|

| 期限 | 不動産を相続したことを知った日から3年以内 |

| 対象 | 2024年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に発生した相続も対象となります。(ただし、過去の相続分については、2027年3月31日までに登記すればよい猶予期間が設けられています) |

| 罰則 | 正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 |

「正当な理由」とは、例えば以下のようなケースが想定されています。

- 数次相続(相続が何代にもわたって発生)で相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本の収集や相続人間の連絡に時間がかかる場合

- 遺言の有効性や遺産の範囲について争いがある場合

- 申請義務を負う相続人自身に、重病などの事情がある場合

しかし、単に「仕事が忙しい」「費用を払いたくない」といった理由は正当な理由とは認められません。

2.相続登記にかかる主な3つの費用

相続登記の費用は大きく分けて、3つの費用から構成されています。

2-1.① 登録免許税(国に納める税金)

登録免許税は、登記申請をする際に国に納める税金です。

司法書士に依頼しても、自分で手続きをしても、必ず発生します。

登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に一定の税率を掛けて計算します。

土地・建物ともに相続を原因とする登記の税率は原則として0.4%です。

固定資産税評価額は、毎年春頃に市区町村から送られてくる「固定資産税の納税通知書」に記載されています。

もし手元にない場合は、不動産所在地の市区町村役場(または府税/県税/都税事務所)で「固定資産評価証明書」を取得することで確認できます。

参照 登録免許税の計算例

土地・家屋における相続登記

評価額 1,500万円の土地 : 1,500万円 × 0.4% = 60,000円

評価額 800万円の建物 : 800万円 × 0.4% = 32,000円

合計:92,000円

登録免許税額に相当する収入印紙を、登記申請書に貼って納付します。

なお、遺言書によって相続人以外の人(例えば、内縁の妻やお世話になった知人など)に財産を渡す「遺贈」の場合、登録免許税の税率は2.0%となります。

また、租税特別措置法などの特別法により、一時的に登記申請時の登録免許税の免税措置が実施されていることがあります。

参照 参照 登録免許税の免税措置の例(2025年7月時点)

― 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

― 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

引用 法務局ホームページ「相続登記の登録免許税の免税措置について」より

こうした免税措置に該当するかどうかで、費用が大きく変わる可能性があります。

ご自身のケースが該当するか、司法書士や法務局に確認するようにしましょう。

2-2.② 必要書類の取得費用(実費)

相続登記の申請には、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を証明するための戸籍謄本や除籍謄本、新所有者の住民票、登録免許税を計算するための固定資産評価証明書など多くの公的な書類が必要になります。

これらの書類を取得するための手数料も実費としてかかります。

一般的に必要となる書類と費用の目安は以下の通りです。

参照 相続登記の必要書類一覧表(取得場所・費用目安)

<被相続人(亡くなった方)に関する書類>

- 出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

取得場所 死亡時または過去の本籍地の市区町村役所

費用の目安 戸籍謄本 450円、除籍・原戸籍 750円 - 住民票の除票 または 戸籍の附票

取得場所 住民票の除票 または 戸籍の附票

(附票は最後の本籍地の市区町村役場)費用の目安 300円程度(※自治体により異なる)

<相続人に関する書類>

- 現在の戸籍謄本(相続人全員分)

取得場所 各相続人の本籍地の市区町村役所

費用の目安 450円

- 住民票(不動産を取得し名義人となる方のもの)

取得場所 各相続人の住所地の市区町村役所

費用の目安 300円程度(※自治体により異なる)

- 印鑑証明書(遺産分割協議書を作成する場合)

取得場所 各相続人の住所地の市区町村役所

費用の目安 300円程度(※自治体により異なる)

<不動産に関する書類>

- 固定資産評価証明書

取得場所 不動産所在地の市区町村役所

費用の目安 不動産1個につき300円程度(※自治体により異なる)

<その他、ケースに応じて必要な書類>

- 遺産分割協議書

取得場所 遺産分割協議書 (司法書士またはご自身で作成)

相続登記の必要書類の一つである、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等は、被相続人の転籍(本籍の移動)が多い場合や、相続人が多い場合は、戸籍の収集だけで1万円〜2万円以上になることも珍しくありません。

昔の戸籍は手書きで文字が読みづらく、また、当時の法制度に基づく形式で記載された内容を読み解かなければならないため、非常に面倒で大変な作業です。

関連コラム

- 登記申請の必要書類と取得方法を解説【申請パターン別、準備・提出から原本還付までの流れ】

相続登記申請書に添付して提出する必要書類について、取得方法から丁寧に解説しています。

2-3. ③ 司法書士報酬(専門家への依頼料)

司法書士へ依頼することは、相続登記を一括で任せられる点で大きなメリットがあります。

相続登記を依頼した場合の司法書士の報酬は、標準的に5万円から10万円程度の報酬が想定されますが、相続人が多かったり、所有不動産が複数あったりすると報酬が高額になることも少なくありません。

なお、報酬設定は自由化されているため、事務所ごとに金額や報酬体系が異なります。

例えば、司法書士事務所では以下のような料金体系がとられていることがあります。

登記申請書作成や手続き代理の基本的な手数料。

― 加算報酬

相続人の数、不動産の数、事案の難易度に応じて加算される料金。

― 実費

登録免許税、書類取得費、郵送費、交通費など。

見積もりを依頼する際は、必要書類の代行取得や追加業務の費用も含めて問い合せておくと安心です。

3. 司法書士報酬が高くなるケース

基本報酬額に加えて、以下のようなケースでは手続きが複雑になるため、司法書士報酬が加算されるのが一般的です。

参照 司法書士報酬が高くなるケース

- 相続人の数が多い(5名以上など)

- 不動産の数が多い、または管轄法務局が複数にまたがる

- 数次相続が発生している

(相続登記をしない間に、相続人の誰かが亡くなっている) - 代襲相続が発生している

(本来の相続人が先に亡くなっており、その子供が相続人になる) - 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる

(戸籍の収集範囲が広範囲になるため) - 遺産分割協議書の作成を依頼する

- 相続人に行方不明者や未成年者、認知症の方がいる

(別途、家庭裁判所の手続きが必要となるため) - 海外在住の相続人がいる(手続き、手間が増えるため)

- 遺言書の内容が複雑、または検認手続きが必要(手続き、手間が増えるため)

- 法定相続情報証明制度の利用を代行する(手続きが増えるため)

相続人の数や相続登記を行う不動産の数が増えると、それだけ書類作成や申請手続きに手間がかかります。

こうした要因は追加報酬として上乗せされることが多く、複雑な案件ほど費用がかさむ傾向があります。

また、遺産分割協議書の作成や、法定相続情報証明の発行など、相続登記と平行しておこなうサービスを司法書士へ依頼する場合も報酬が加算される可能性があります。

ご自身のケースが複雑かもしれないと感じる場合は、初回相談時に司法書士に状況をくわしく伝え、見積もりを出してもらうと良いでしょう。

4. 相続登記の費用は誰がいつ支払うべき?

相続登記の費用負担について法律上の明確な決まりはありませんが、後のトラブルを避けるために事前に話し合っておくことが大切です。

4-1.誰が支払うか

相続不動産の新所有者となる相続人が支払うことが一般的です。

また、複数人で相続する場合には、相続分に応じて負担することが多いです。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。

その際に、相続登記の費用負担についても「相続財産から支出する」「不動産を相続する相続人Aが登記手続費用を負担する」などのように、遺産分割協議書に記載しておくことも考えられます。

4-2.いつ支払うか

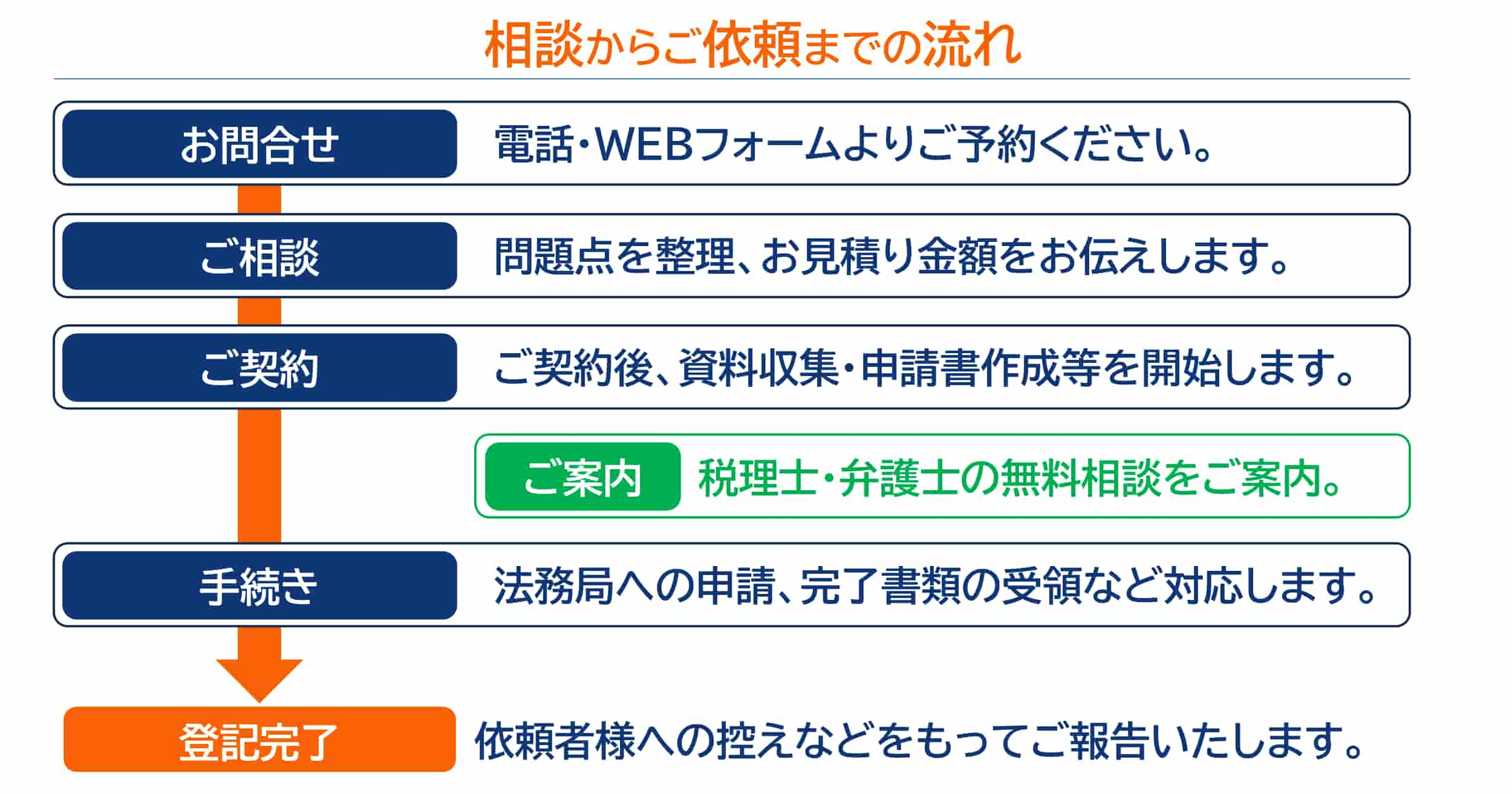

司法書士に相続登記の代行を依頼した場合、司法書士事務所によって異なりますが、一般的には以下のパターンが多いです。

参照 司法書士報酬への報酬支払のタイミング

- ① 契約時(依頼時)に着手金を支払い、登記完了後に残金を支払う

- ② 登記完了後に一括で支払う

支払いのタイミングについても、いつ支払うか予め確認しておくと良いでしょう。

5.相続登記の費用を安く抑える3つのポイント

相続登記の費用をできるだけ抑えるための4つのポイントについて紹介します。

ポイント① 必要書類の収集を自分で行う

戸籍謄本や住民票などの書類収集を自分でおこなうことで、司法書士に依頼する代行手数料を節約できます。

ただし、戸籍の読み解きや、出生から死亡までの連続した戸籍(原戸籍、除籍謄本含む)を漏れなく集めるのは専門知識や理解がないと非常に大変です。

もし途中で挫折して司法書士に依頼すると、かえって時間も費用もかかってしまう可能性があります。

ポイント② 複数の司法書士から相見積もりをとる

司法書士報酬は事務所によって異なります。

複数の事務所から見積もりを取り、価格や代行範囲を比較検討するのも良いでしょう。

参照 見積もり比較の注意点

- 単に総額が安いかだけでなく、報酬にどこまでの業務が含まれているか確認する

- 「基本報酬」が安くても、追加料金が高額になるケースはないか質問する

- 見積もりの内訳が明確で、分かりやすく説明してくれる事務所を選ぶ

ポイント③ 登録免許税の軽減・免税措置を確認する

前述したように登録免許税の免税措置が実施されていることがあります。

一定の条件を満たせば登録免許税が軽減措置や非課税の対象となり、大幅な節約につながることがあります。

法務局や司法書士に相談し確認しておくと安心です。

6. 自分で相続登記をおこなう場合の費用とメリット・デメリット

相続登記は、すべて自分で手続きを行う「本人申請」も可能です。

司法書士費用がかからず、相続登記費用が安くなるという金銭的メリットがある一方で、手続き上の負担がすべてご自身にかかってくるというデメリットもあります。

6-1. 自分でやる場合のメリット・デメリット

「自分でやる場合」と「司法書士に依頼する場合」のメリット・デメリットは次の通りです。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 自分でやる場合 |

|

|

| 司法書士に依頼する場合 |

|

|

7.司法書士に依頼するメリットと選び方(3つの着目ポイント)

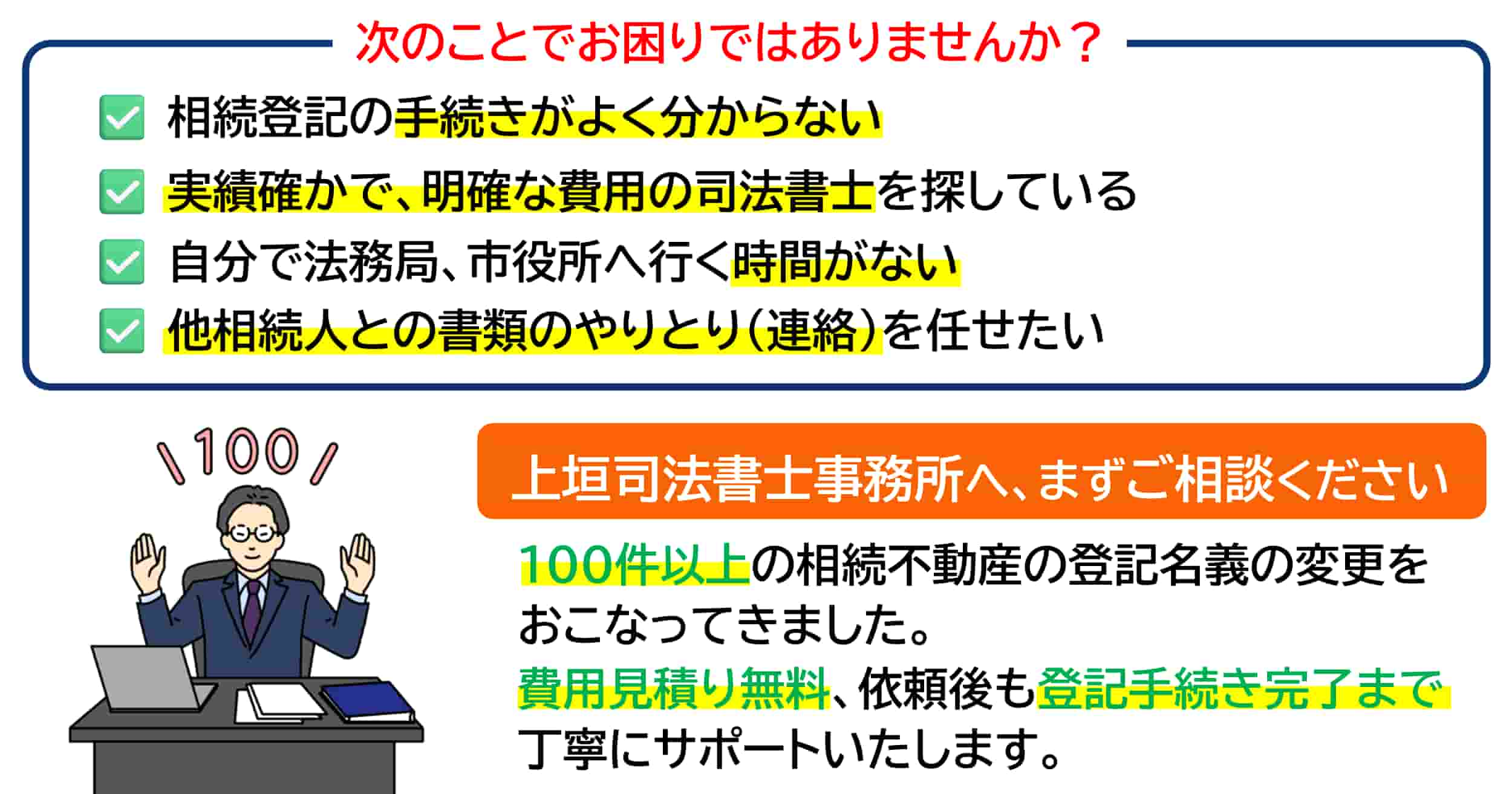

スムーズに手続きを終わらせるためには、経験豊富な司法書士に依頼するのもひとつです。

経験豊富な司法書士であれば、相続関係が入り組んでいるケースや相続人が多数にわたる場合でも、迅速かつ的確に手続きを進められます。

自分で想定していなかった書類の不備や法務局とのやり取りも担当してもらえるため、安心感は大きいでしょう。

参考記事

- 相続登記の代行を依頼する前に押さえておきたい基礎知識│相続登記フルサポートの案内

相続登記の代行を司法書士に依頼を検討している時に知っておきたい費用相場や登記手続きの流れ(準備から登記完了まで)、司法書士に代行する場合のメリットについて解説しています。また、司法書士による相続登記手続き代行のフルサポートについてもご紹介しています。

7-1.着目ポイント① 相続分野の実績

司法書士の業務は多岐にわたります。

ホームページなどを確認し、「相続」を専門分野として掲げ、解決事例や相談件数が豊富な事務所を選びましょう。

相続に関する知識や経験が豊富であれば、複雑な案件にもスムーズに対応できます。

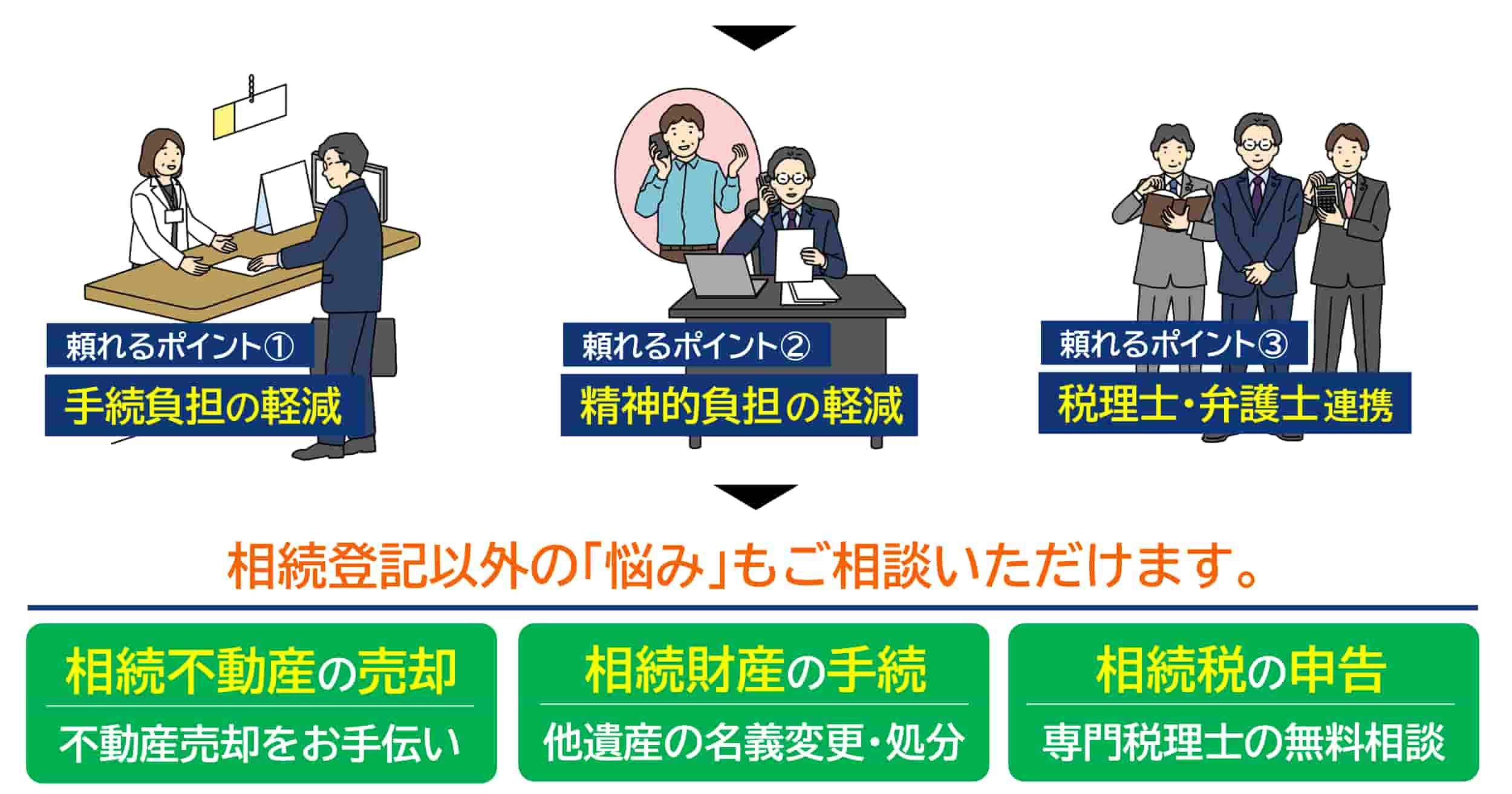

7-2.着目ポイント② 税理士・弁護士との連携

相続税の支払いが必要な場合や、遺産分割協議がまとまらない場合など、他の専門家のサポートが必要となる場面があります。

司法書士事務所に税理士や弁護士と連携できる体制があれば、ひとまとめにして手続きが進められます。

特に大きな財産を相続する場合や、相続人間での紛争リスクがある場合は、あらかじめ複数の専門家と連携しておく方がトラブルを最小限に抑えられるでしょう。

7-3.着目ポイント③ 費用明細の透明性

「費用がいくらかかるか」だけでなく、「その費用で何をしてくれるのか」を明確に説明してくれるのかも大切なポイントです。

また、疑問点に対して、専門用語を多用せず、丁寧に答えてくれるかどうかも重要です。

後から追加費用を請求されるようなトラブルを避けるためにも、最初の段階でしっかり確認しておきましょう。

8. 相続登記に関するよくある質問(Q&A)

多くの方が抱きやすい相続登記にまつわる疑問についてQ&A形式で紹介します。

Q1.相続不動産を特定する方法は?

固定資産税の通知書や納税通知書を確認すると、不動産の所在地や評価額を把握しやすいです。

ただし、納税通知書には、固定資産税が非課税の不動産(例:評価額が免税点に満たないものや、私道など公共の用に利用されているものなど)について記載されないケースがあります。

より確実な調査方法としては、市区町村役所で名寄帳を取得することで、固定資産税が非課税の不動産も含めて、照会先の市区町村における被相続人名義の所有不動産をひとまとめにして確認することができます。

なお、2026年2月2日から実施される「所有不動産登録証明制度」では、登記名義人となっている不動産を一括して調査することができます。

これは、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧できるようリスト化し、証明する制度です。

ただし、登記名義人の住所や氏名について登記上の表示を変更していない場合には、うまくリストに出てこない可能性があります。

例えば、引っ越しによる住所変更、婚姻による新姓への変更などをおこなっていない場合には、当制度だけでは調査の抜け漏れが発生することが考えられます。

Q2. 相続登記を放置するとどうなる?

相続登記をせずに放置していると、所有者名義が亡くなった方のままになり、将来的な売却や担保設定が難しくなります。

また、時間が経つほど相続人の代替わり(数次相続)が起こり、権利関係がネズミ算式に複雑化します。いざ手続きしようとしたときには、会ったこともない親戚の協力が必要になり、話し合いがまとまらず手続きが進められなくなるケースも少なくありません。

相続登記の放置リスクについては、次の記事でくわしく解説しています。

Q3. 相続登記手続きにかかる期間はどれぐらい?

個々の内容により異なりますが、書類収集や法務局の審査期間などを考慮すると、相続登記が完了するまでに1ヶ月から数ヶ月程度は見ておく必要があります。

必要書類を速やかに集められるか、相続人全員の協力が得られるかどうかなどで、期間に差が出ます。

法務局の混雑期(年度末や年末など)や書類不備による再提出などで、さらに時間が延びる可能性があります。

早めに着手するほど余裕を持って手続きできます。

Q4. 相続登記にかかった費用は、経費として確定申告できますか?

相続登記の費用は個人の財産管理上の支出にあたり、通常は経費として申告できる場合があります。

ただし、不動産が事業用など特別な事情がある場合は、専門家に相談してみるとよいでしょう。

申告可否の判断には状況や用途が大きく影響するため、税理士などに確認するのがおすすめです。

Q5. 相続で不動産を取得した場合、不動産取得税はかかりますか?

いいえ、原則として相続による不動産の取得は非課税です。

ただし、法定相続人以外への「遺贈」によって不動産を取得した場合は、不動産取得税が課税されます。

9. まとめ(相続登記のご相談は、お早めに専門家へ)

司法書士に依頼した場合の相続登記費用について、その内訳から相場、安く抑える方法まで網羅的に解説しました。

- 相続登記が義務化され、3年以内の申請が必要(違反すると10万円以下の過料)。

- 費用は「登録免許税」「書類取得費」「司法書士報酬」の3つで構成される。

- 司法書士報酬の相場は5万円~。

ただし、相続人の数や不動産の数など、事案の複雑さで変動する。 - 「自分で書類を集める」「免税措置を確認する」「相見積もりを取る」ことで費用は抑えられる。

- しかし、時間と手間、手続きの正確性を考えると、

専門家である司法書士に任せるメリットは非常に大きい。

相続登記は、単なる名義変更手続きではありません。

あなたの大切な資産を守り、ご家族間の円満な関係を未来へつなぐための重要な手続きです。

義務化された今、先延ばしにするメリットは一つもありません。

「何から始めればいいかわからない」「自分の場合はいくらかかるのか知りたい」という方は、ぜひ一度、当事務所の相続相談をご利用ください。

登記手続きの専門家である司法書士が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策と明確な費用をご提案いたします。

早めの行動が、結果的にあなたの時間と費用の節約につながります。

また、相続登記だけでなく、預貯金などの相続財産の処分・名義変更といった相続手続きも対応しています。

相続税申告を取り扱う税理士や、相続トラブルに強い弁護士とも提携しています。

ご依頼後、税理士による相続税のシミュレーション、弁護士による無料相談の案内も可能です。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

相続登記フルサポートのご案内